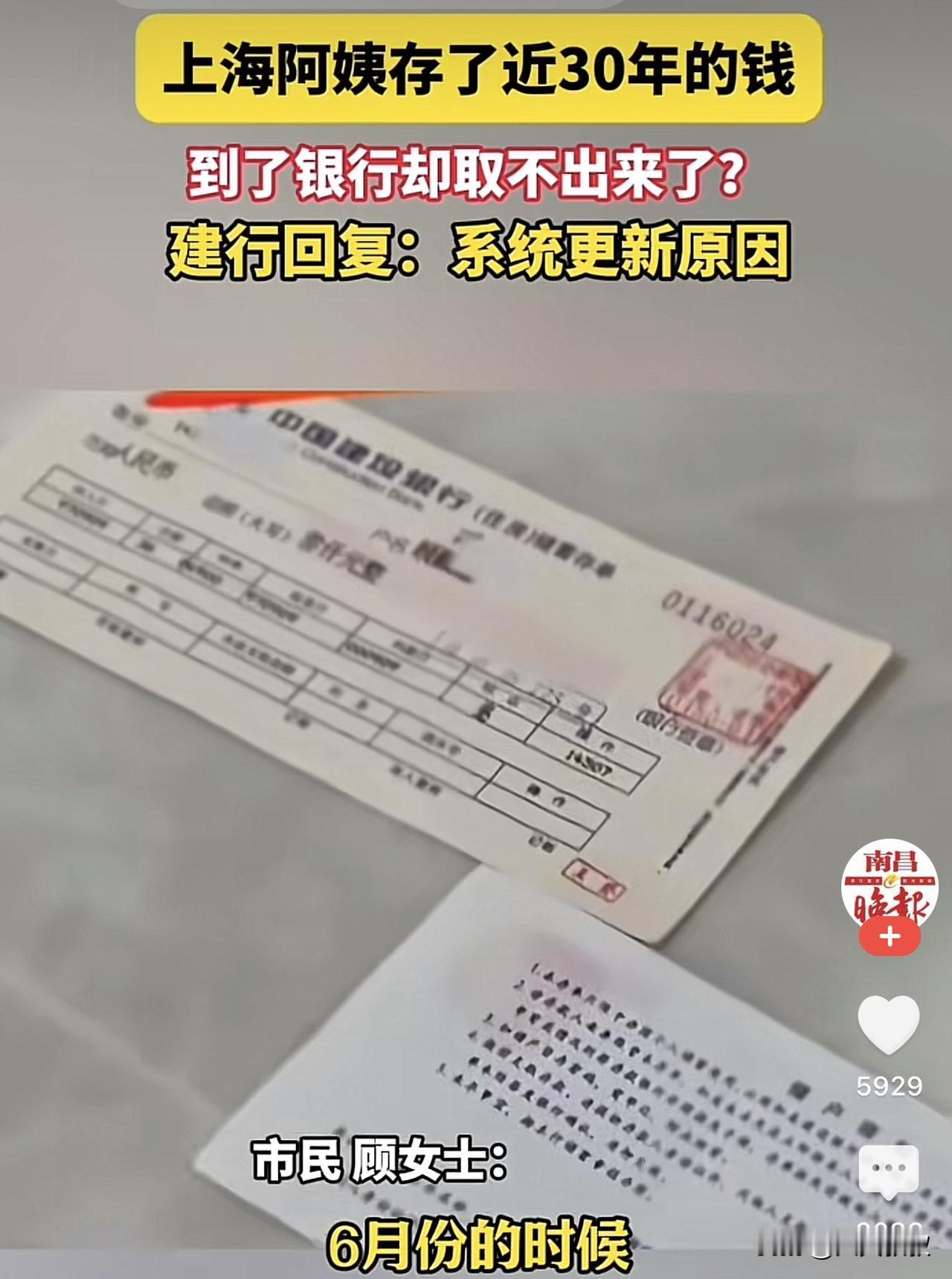

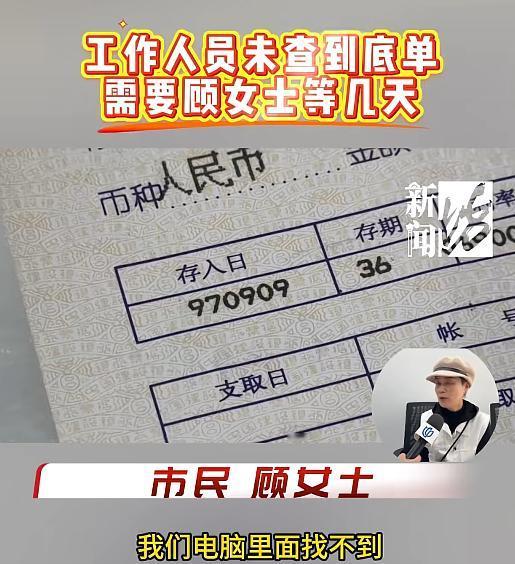

上海一女子拿着28年前存单,到银行取钱,不料银行竟然说,存单年限太久了,他们要核实后才能给钱,女子也表示理解,本以为就几天吧,结果,直接3个月过去了,她还是没取到钱,银行一直说再等等,女子无奈之下,选择走投诉流程! 一张被岁月尘封了近28载的建行存单,宛如一块巨石,沉甸甸地压在上海顾女士的心头,成了她挥之不去的一桩棘手难题。手中紧握着白纸黑字的凭证,三千元本金清晰可辨。然而,当查询银行电脑系统时,却发现一片空白,仿佛这钱从未存在过,查无此人的结果令人错愕。 这事从今年6月开始,已经僵持了三个月。这已经不只是一笔存款能不能取出来的问题了。一张小小的存单,到底捅出了多大的窟窿?是单纯的数据丢失,还是更深层次的技术鸿沟和责任的缺位? 这张1997年的存单,本身就带着那个时代的独特印记。问题的症结在于名字。顾女士名字中的“珮”为王字旁,然而存单上所打印的却是单人旁的“佩”,此差异引发了后续状况。原因很简单,当年的银行系统字库不全,打不出这个字。 然而,在彼时,银行便已拥有相应的解决方案。工作人员手动改了名字,然后重重盖上了一枚银行的公章。这枚红色的印章,在当时就是一种契约,是银行对储户的郑重承诺,确认了这份“瑕疵”凭证的合法性。 按理说,此事本应一目了然、清晰透彻。依据《储蓄管理条例》相关规定,若银行已盖章对信息变更予以确认,那么银行理应认可这一变更结果,需遵循条例履行相应责任。更令顾女士费解的是,她手中持有同年乃至2004年的其他存单,情形如出一辙,均为手动改名并加盖公章,然而那些存单都得以顺利兑付。 她仍清晰忆起,往昔一张万元存单到期,仅利息便达八千块。如此情形,足以佐证当年业务并非无迹可寻,一切皆有脉络可依。现在,这张本该是储户权益最后防线的物理存单,反而成了银行反复审视的“问题证据”,实在有些讽刺。 那么,数据去哪了?银行内部也承认,存单的电子底根(存根)找不到了。给出的解释为,多年来银行系统历经数次升级与数据迁移。在此进程中,顾女士的存款信息竟不幸“蒸发”。 具体是哪个环节出的岔子,连银行自己成立的专门工作小组也说不清。由消保部、渠道部、个金部等构成的小组,当下能采取的,是最原始的方法。建行上海市分行会派遣专人,于浩如烟海的档案库中,逐张翻寻最原始的纸质凭证。 从现代数字系统倒退回人工“考古”之举,恰似一面镜子,清晰映照出数据管理链条的断裂之殇,凸显了数据管理体系中不容忽视的重大缺陷。本应于数据库中实现秒速检索的信息,如今却需投入大量人力成本来获取。如此状况,着实反映出当下在信息处理环节存在的低效与不合理。这不禁让人怀疑,那些可能被归为“久悬账户”的长期存款,是不是都在技术迭代中被悄悄遗忘了? 银行享受了数字化的高效,却把技术升级带来的历史遗“债”,转嫁到了储户身上。 时至今日,此事的演进早已跨越了技术与法律的边界,不再能用这两者简单衡量,其复杂程度与影响范围已然远超初始预想。它成了一把尺子,衡量着银行对储户的责任与承诺。在这三个月里,顾女士从最初的理解等待,到一次次电话、一次次上门询问,最终在漫长的等待无果后,选择了投诉维权。 这其中的时间和情感成本,谁来买单?网友的评论一针见血:“要是你欠银行钱,别说二十八年,一万年都有证据。”这话虽然是句玩笑,却戳中了公众对银行“双标”行为的普遍看法。 储户把钱存进银行,买的是一份安心;银行能安身立命,靠的是一份信用。无论内部流程多复杂,数据“考古”多麻烦,《商业银行法》保障储户自由支取的权利是天条,“欠债还钱”是天理。 三千块本金不多,但它勾连着所有储户对整个金融体系的信心。银行如何处理这块“试金石”,将直接影响它未来的声誉。 希望银行能尽快完成“考古”,把本息还给顾女士。更重要的是,所有金融机构都该引以为戒,别让任何一份信任,在时间的流逝和技术的迭代中,无声地蒸发。毕竟,信任这东西,一旦碎了,就很难再拼回来了。

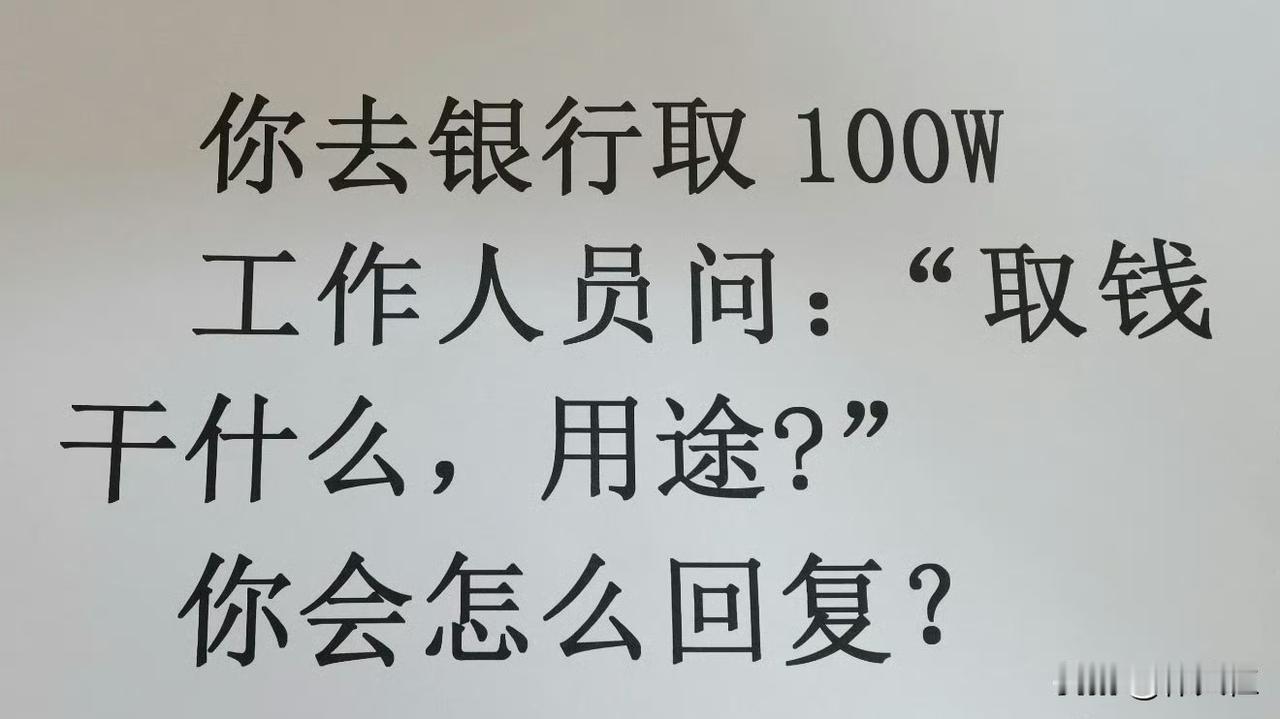

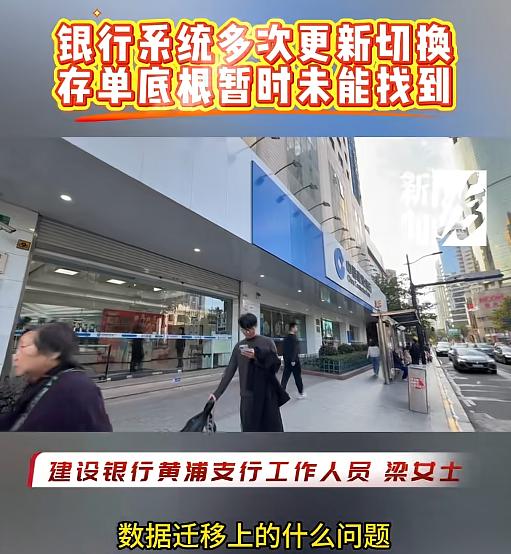

![一男子去银行取钱,当场懵了[惊恐]他发现余额是7423元他取了7000后,发](http://image.uczzd.cn/17658145523470204578.jpg?id=0)