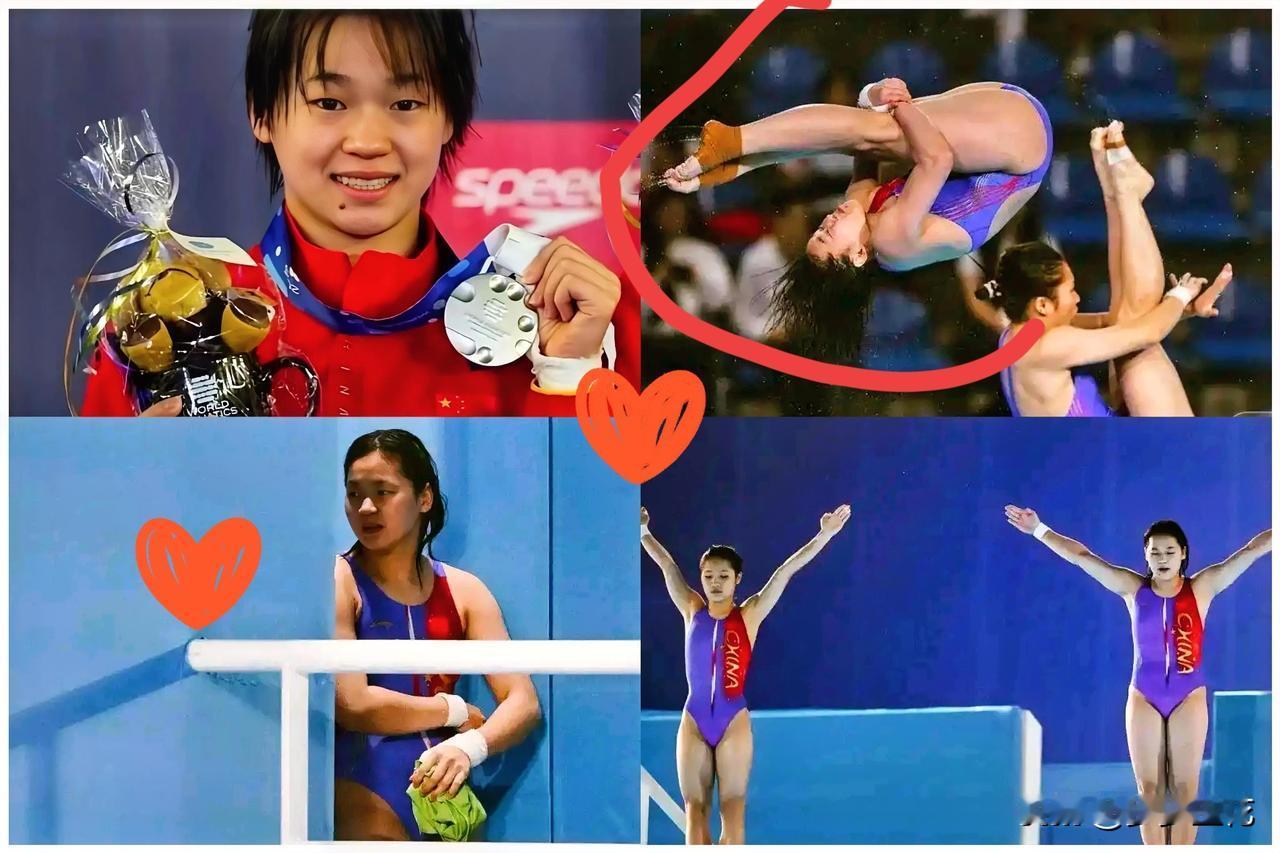

那天晚上刷手机看体育新闻,我正瘫在沙发里边啃薯片边划拉屏幕,手指头油乎乎的反光。陈芋汐和全红婵这两个名字最近老在眼前晃。你说奇怪不,同样站上十米跳台,一个紧绷得像拉满的弓弦,另一个轻松得跟下楼遛弯似的。 陈芋汐每次比赛完,不管是夺冠还是失误,眼圈总是红红的。这姑娘出身体育世家,爸妈都是体操圈里摸爬滚打过来的。他们太清楚竞技体育的残酷了巅峰期就那么几年,金牌背后是多少代人的付出。作为独生女,她肩上扛的不仅是自己的梦想。可能还有整个家族对荣耀的延续。这种期待无形中织成了一张网。 全红婵家在农村,兄弟姐妹好几个。她既不是老大也不是老幺,父母种地养猪忙活生计。当初送她去跳水,估计就图个出路。现在这成绩早就超出全家人想象了。她在广东比赛那会儿,爸妈照样在地里忙活。这种环境反而让她能纯粹地面对每场比赛。 体育总局今年八月刚发布的调研报告提到,新生代运动员家庭支持方式呈现两极分化。城市独生子女家庭往往更关注成绩排名,而多子女农村家庭则更看重孩子能否享受运动本身。这种差异直接反映在运动员的赛场表现上。陈芋汐每次入水后都要盯着记分牌看好久。全红婵倒是经常在等分时和旁边队友嘀嘀咕咕说小话。 竞技体育对每个人来说分量不同。对某些运动员可能是全部人生,对另一些或许只是生活的一部分。陈芋汐的父母从小带着她辗转各个训练基地,每套动作都要反复打磨到极致。这种环境下长大的孩子,很难不把输赢看得重。全红婵的哥哥前阵子在采访里说,妹妹比赛前夜还能睡着十个小时。 训练方式也有差别。陈芋汐的团队采用数据化训练,每个动作都拆解成二十多个参数。全红婵教练则更注重培养水感,经常让她在水里自由玩耍。两种方法都培养出了奥运冠军,但运动员承受的压力完全不同。上次大赛前,有人看见陈芋汐在休息室反复看对手录像,全红婵却靠在墙角戴着耳机打手游。 体育心理专家最近在《运动科学期刊》上指出,家庭预期会成为运动员的“情感负重”。城市独生子女运动员出现赛前焦虑的概率比农村多子女运动员高出百分之四十。这倒不是说哪种背景更好,只是不同的路会走出不同的状态。就像我那天薯片吃咸了连灌两杯水,结果半夜老跑厕所每种选择都有相应的代价。 赛场上的眼泪不全是苦涩的。陈芋汐那次夺冠后泣不成声,里面既有释放也有感动。全红婵摘银时笑得见牙不见眼,还跑去和铜牌得主自拍。你说这俩姑娘谁更幸福?其实很难比较。就像有人喜欢麻辣火锅的刺激,有人钟情清粥小菜的舒坦。 体育系统现在也开始关注运动员的心理养护了。不少队伍配备了随队心理师,定期组织家长座谈会。不过有些东西根深蒂固,不是几次谈话能改变的。陈芋汐家里书柜摆满了她获得的奖牌,全红婵老家墙上只挂着她最喜欢的那张照片不是领奖照,而是和队友做鬼脸的合影。 最近有体育媒体做了个很有意思的统计:在即兴表演环节,农村出身运动员的创意得分普遍更高;而在规定动作完成度上,城市运动员稳定性更胜一筹。两种成长环境孕育出不同的优势,这或许就是体育最迷人的地方它容得下各种精彩。 看着这些年轻面孔在跳台上绽放,突然觉得我们这些观众也挺有意思。总是急着给运动员贴标签,却忘了每个站上赛场的灵魂都有自己独特的故事。下次再看比赛的时候,或许该少些比较多些欣赏。毕竟站在十米高台需要多大勇气,这事儿只有她们自己最清楚。