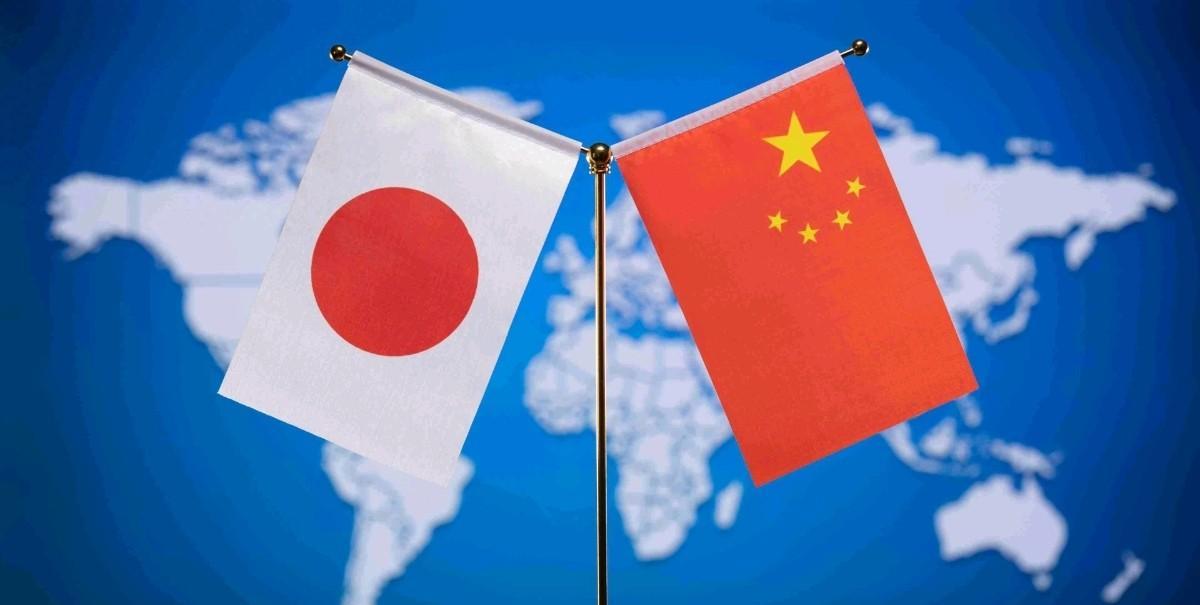

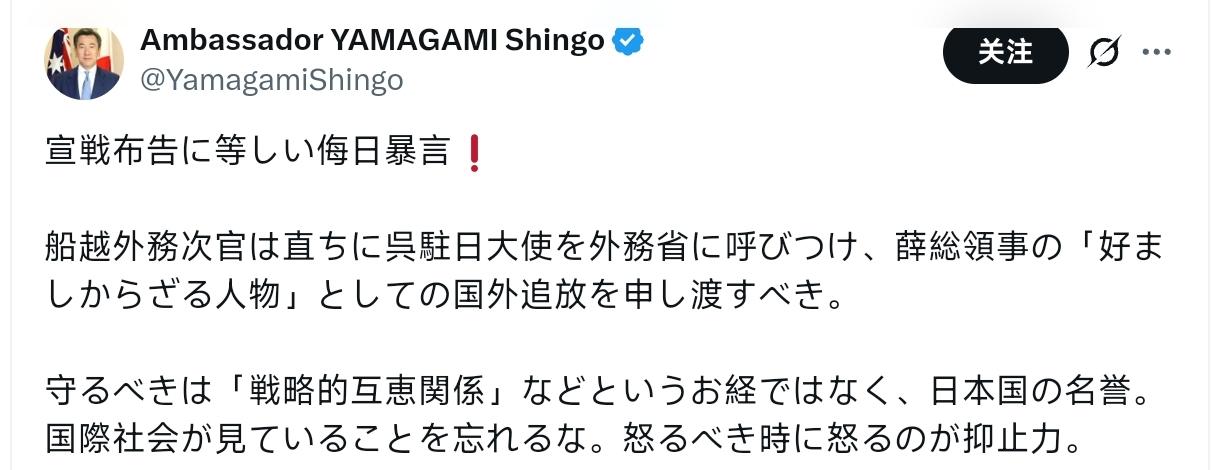

[微风]“为什么不让我们登船,日本人就可以?”2000年所罗门撤侨,澳大利亚允许日本人登舰,却不准许中国人登舰。 2000年6月,南太平洋岛国所罗门群岛突然陷入一片火海,两个主要岛屿因为资源争夺打了起来,首都很快乱成一锅粥,连总理都被人扣了。 对于在那里经商的华人来说,这场动乱不只是远方的炮火,而是身边的现实威胁,尽管他们为当地经济出了不少力,但“华人抢走财富”的流言一直没断过。 积怨之下,当地的华人商户成了暴徒的袭击目标,商铺被打砸抢烧,人身安全受到严重威胁,急需撤离。 但当时中国与所罗门群岛没有建立外交关系,没有大使馆提供庇护,也无法直接派官方力量救援,时的这场撤侨陷入 “外交真空” 的绝境。 没有外交关系,让常规救援路径完全被阻断,在当地的华人成了最脆弱的群体,平日里辛苦经营的店铺转眼间就被暴徒付之一炬。 他们对当地的贡献在混乱中根本不值一提,没有大使馆,就意味着连个求救、避难的地方都没有。 国家的行动也处处受限,从国际法理上讲,中国不能随便派官方力量进入一个没有邦交关系的主权国家,这道无形的壁垒让保护自己公民的行动变得异常棘手。 当时,驻巴布亚新几内亚的大使赵振宇临危受命,远程指挥这场救援,由于无法抵达现场直接沟通,救援效率和成功率受到很大影响,凸显了无邦交状态下的救援困境。 走投无路之下,唯一的选择似乎就是求助第三方,澳大利亚和新西兰在当地有军事存在,向他们求援是当时看起来最合理、也是唯一的办法。 中国政府拿出了最大的诚意,在6月9日正式提出请求,承诺承担撤侨的所有费用,新西兰的回应很客气,但也很实际。 他们的军舰只能装150人,得先紧着自己人,有空位才能帮忙,澳大利亚则显得大方得多,承诺用第二艘可搭载450人的军舰,在接走本国侨民后,用剩下的舱位帮助中国侨民,这听起来是个天大的好消息。 然而,现实给了所有人一记响亮的耳光,6月11日凌晨,一百多名中国侨民按照约定在港口集结,眼巴巴地等着登上澳大利亚的军舰,可等来的却是澳方军官冰冷的一句话:“船上已经满了。” 更刺眼的是,就在拒绝中国人的同时,他们却让日本和马来西亚的侨民上了船,中方代表石钟琴与赵振宇大使紧急沟通后确认,澳大利亚是单方面撕毁了承诺,这也让大家认清了无外交约束下,国际人道援助承诺的脆弱性。 求助第三方失败后,中国政府迅速调整方案,启动应急预案,调动民间力量救援,当时正在附近海域航行的中远集团货轮 “阳江河号” 接到指令后,立即掉头前往所罗门群岛。 这艘货轮并非专业客船,且不熟悉当地航线,经过 10 小时航行才抵达港口,当悬挂五星红旗的 “阳江河号” 出现时,侨民们获得了极大的安心,顺利登船后被转移至邻国巴布亚新几内亚。 随后在中国驻巴新大使馆的安排下,侨民们乘坐包机顺利返回祖国,完成了 “海陆空” 联动的救援闭环。 2000年的所罗门撤侨是一次极限救援,更是一堂深刻的实践课,它用残酷的事实证明,在“外交真空”里任何外部的承诺都可能是虚幻的,关键时刻真正能依靠的只有自己。 信源:澎湃新闻 愚君看天下 | 中国撤侨:外交为民的生动实践