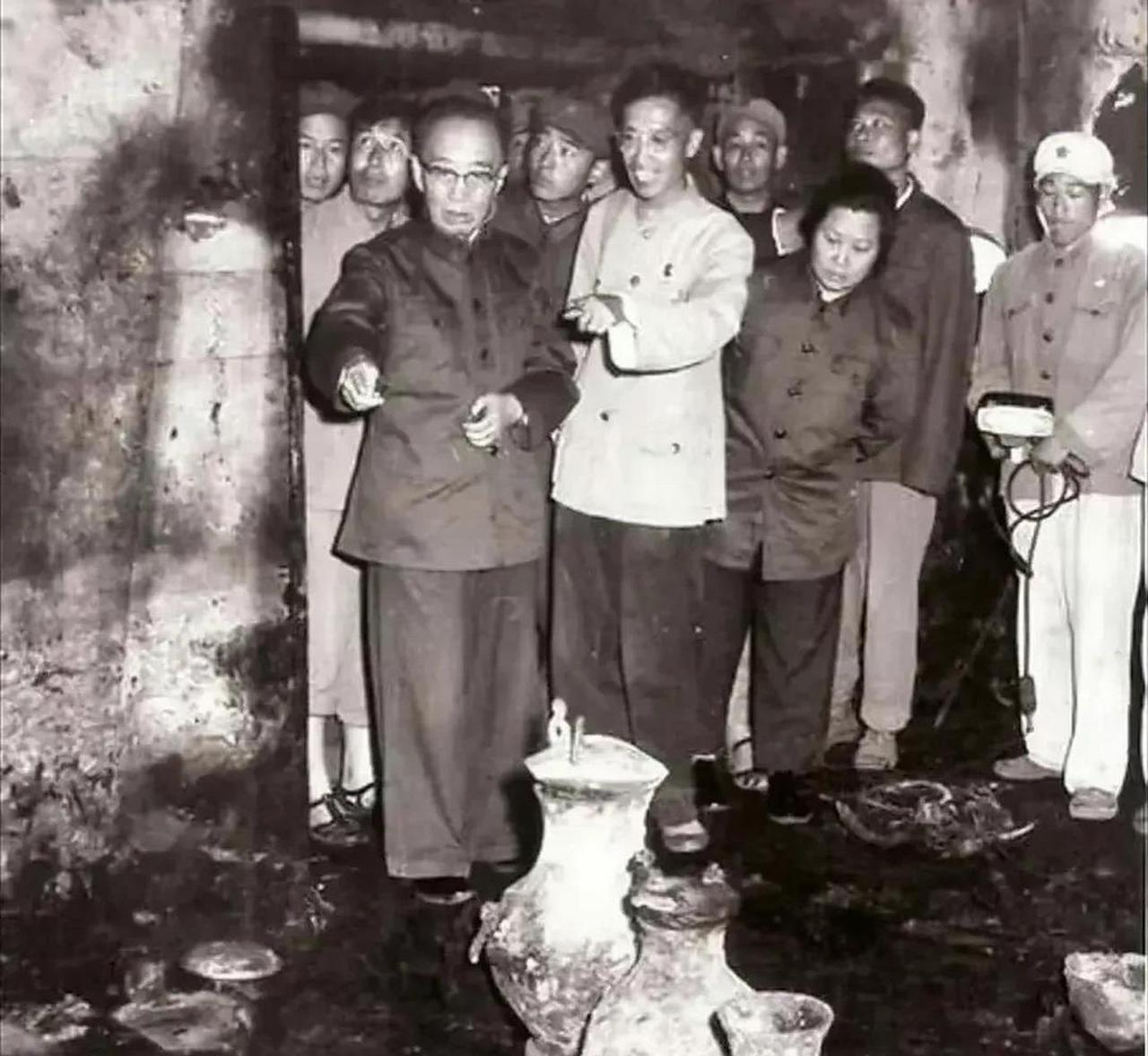

1956年,郭沫若带人挖掘定陵,可不久后,他的妻子和儿子都自杀身亡,参与挖掘的专家也都相继离奇死亡。 1956年,郭沫若与吴晗等人提议发掘皇陵,希望为新中国的博物馆提供文物,并获取一手历史研究资料。这份热情使发掘目标从找不到入口的明长陵,转向了万历皇帝的定陵。 然而,这种急于求成的心态忽视了郑振铎、夏鼐等专家的强烈反对,他们早已预见到,以当时的技术条件打开陵墓,很可能就是一场破坏。 1957年5月,地宫石门开启,预言应验了,真正致命的并非传说中的雷电,而是无处不在的空气。 那件在光线下熠熠生辉的金丝龙袍,连同其他丝织品,在接触氧气的瞬间便开始了不可逆转的氧化,它们迅速变黑、变脆,轻轻一碰就化为碎末。 面对国宝的急速损毁,现场考古队员几乎束手无策,他们连最基本的恒温恒湿设备都没有,最终,约三分之一的珍贵丝织品就这样永远消失了。 在1966年,在那个特殊的时代氛围中,万历皇帝的骸骨被从库房拖出,当作“封建余孽”公开批斗,最终被付之一炬。 这起悲剧直接促使周恩来总理下达禁令,该禁令后来演变为国家“不主动发掘帝王陵”的长期考古政策。 如果说技术匮乏是客观的局限,那么诅咒的第二个层面,则来自一种对历史和逝者缺乏应有敬畏的文化“失敬”。 考古队在复制棺椁之后,竟将万历皇帝和皇后所用的金丝楠木原棺当作废料,随意丢弃在山沟里。 附近村民捡走棺木后,一对老夫妇用棺木制作寿材后不久便相继去世;另一户人家将其改造成柜子,结果四个孩子在柜中窒息死亡。 关于挖掘现场的异象、围观者的死亡以及考古人员的种种不幸传说,为一系列悲剧提供了简单且统一的解释,那就是“亡灵的愤怒”。 这种叙事填补了科学解释留下的情感空白,让难以承受的损失变得“事出有因”,如今定陵流传着“参观时不要回头”的禁忌,说明这种“叙事诅咒”已经内化为一种文化记忆。 今天,现代科技让人们能通过虚拟现实技术欣赏地宫,幸存的文物也得到了妥善保护,这表明我们已从悲剧中汲取了教训,真正的守护,不是冒失地打开,而是怀着敬意,耐心地等待。 信源:新京报——明定陵:帝陵文化的探秘与惋惜