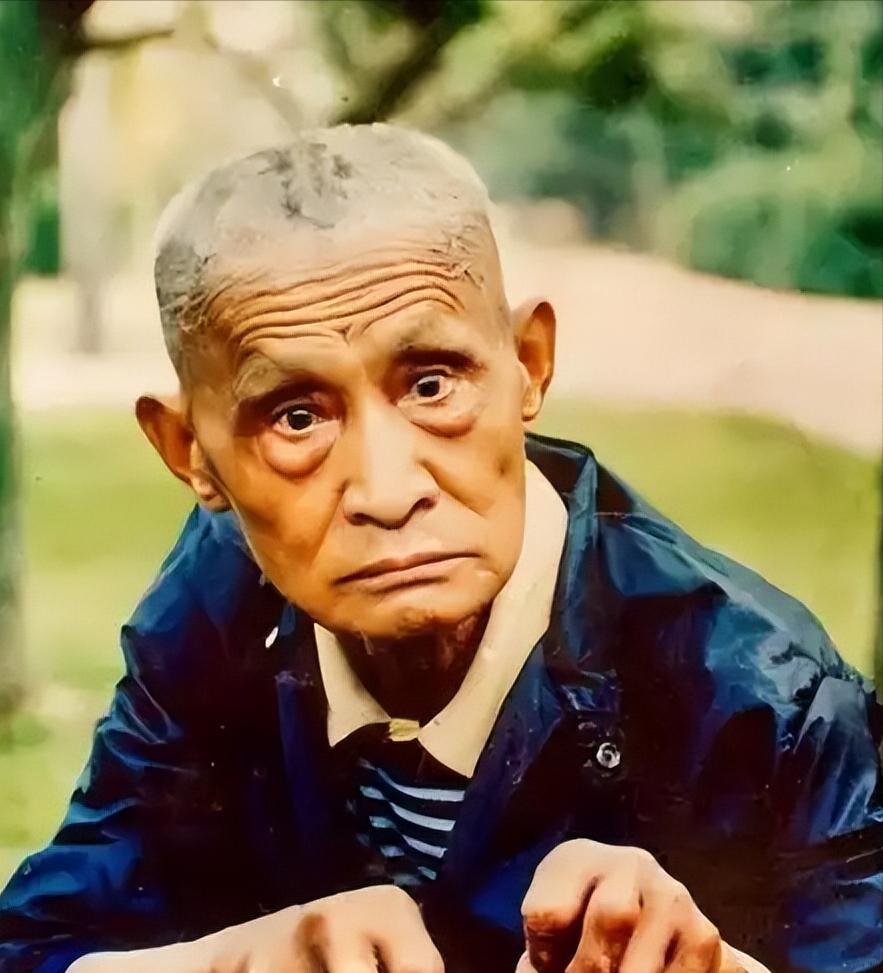

1930年,武术家万籁声在上海与德国拳击家克利比武,克利对万籁声说:“这瘦猴能接住三拳我直接倒立洗头!”而万籁声却说:“我们擂台上见”,就在上台之时,万籁声提了一个条件。 1930年上海那场振奋人心的对决,一位身形瘦小的中国武术家,轻松击败了出言不逊的德国拳王克利,这就是武术家万籁声, 万籁声并非一个纯粹的格斗家,他更像一位将“文”之风骨与“武”之技艺熔于一炉的儒将,那场比武,不过是他“文武合一”人生哲学的一次公开展示。 他1903年出生于湖北的书香门第,顺利考入北平农业大学,在那个年代已是凤毛麟角的天之骄子。 当时的北平,租界里“华人与狗不得入内”的刺目牌匾与外国人的横行,让他深切体会到,书读得再好,也换不来尊严。 于是他拜师赵鑫洲苦练少林六合门,天不亮就蹲马步,夜深练拳至掌心冒泡,后为求教自然门精髓,他在大师杜心五门前劈柴扫院三个月,终以诚心和悟性得传真谛。 1928年,他不仅在南京全国武术国考中以二十七场不败的战绩被誉为“国术状元”,更提笔写下二十万字的《武术汇宗》,此书甚至被翻译至日本。 万籁声的实战风格,是“顺势而为”哲学的极致体现,他将六合门的刚劲与自然门的灵动糅合,强调策略与气度高于纯粹的力量对抗。 1930年在上海,面对体格壮硕的德国拳王克利,万籁声的应对堪称一场经典的博弈,他没有被对方“瘦猴”的嘲讽激怒,而是在登台前提出“友谊赛,三次倒地为输”的条件。 此举将一场可能流于蛮力的争斗,降维为技术与智慧的切磋,不仅彰显了中华武学的大气与风度,也从心理和规则上瓦解了对手的优势。 比赛中,他完美演绎了何为以智取胜,面对克利二百磅的重拳,他从不硬抗,而是凭借精妙的身法闪转腾挪,顺势贴近,用肩肘轻推、膝盖点腿弯、肘击肋骨等精准打击,一次次破坏对方的平衡。 克利三次倒地,输得心服口服,最终依约倒立洗头,这场胜利并非力量的碾压,而是战术的完胜。 之后在广州对阵洪拳刘景声的“十招掀翻”,与在长沙折服签下生死状的马跃林,都展现了他武学智慧的优势。 战胜对手,并非万籁声武学的终点,他后半生身体力行,将武术升华为一种“济人”的工具,完成了从斗士到仁者的境界超越。他常说:“练拳不懂医,终是短命功。” 他在福州曾遇到一位因武斗瘫痪的伤者,仅用三指按脊之法为其复位,伤者三日便能坐起,半月即可行走,展现了武术在格斗之外的疗愈价值。 他将这套“医武合一”的理念融入教学,要求弟子注重气血调理,建国后,他受聘为北京市体委顾问,参与编写武术教材,将毕生所学服务于更广泛的社会体育事业。 直至八十多岁高龄,他依然在北京体育学院的讲堂上亲自示范,当学生探寻其武学秘诀时,他只留下“顺势而行”四字,这已不仅是搏击技巧,更是贯穿其一生的处世智慧。