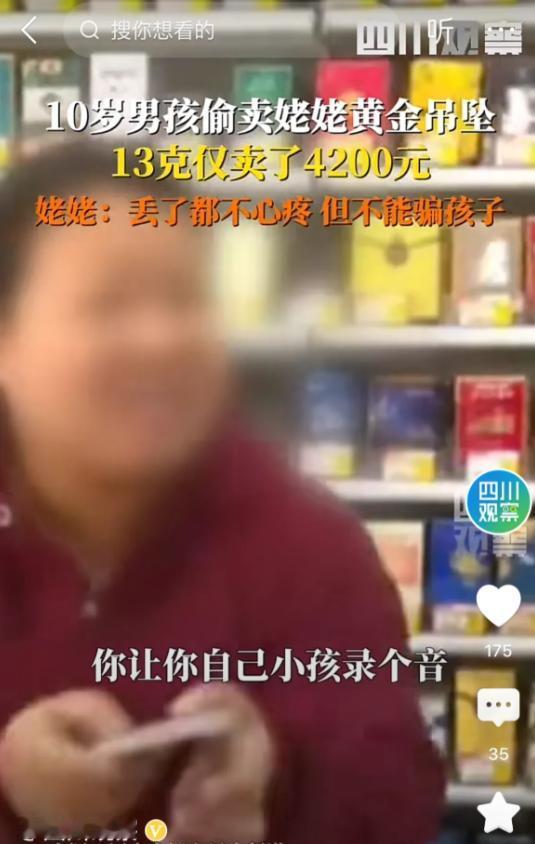

河南郑州,10岁男孩偷卖姥姥13克黄金,只卖了4200元——为了买一部手机,他骗过家人、卖掉黄金、花光余钱。老人气得直哭,质问店员:“孩子都不懂事,你也跟着糊涂吗?” 一位老太太近日发现自己的黄金吊坠不见了。那是她平日最珍重的饰品,重13克。她翻遍屋子,仍旧找不到。无意间问了10岁的外孙一句:“你看见姥姥的金吊坠了吗?”没想到孩子眼神一躲,支支吾吾不敢回答。老太心里一紧,继续追问,孩子终于承认——是他拿去卖了,卖了4200元。钱里有2300元被他买了手机,其余的早花光了。 老太当场懵了,赶紧追问钱卖给谁。孩子说,是附近一家便利店的店员帮忙联系的黄金回收。老太赶到店里,店员一开始还否认,说自己没碰过这件事。可在老太出示细节后,店员又改口称:“我多次问过孩子,家里人知不知道,他说知道,我才帮忙联系了收金的人。”店员辩解自己只是“帮忙”,但老太无法接受——13克黄金才卖4200元,这明显低于市场价。她气愤地说:“我不是要钱,这么坑孩子也太过分了!” 从法律角度看,这起事件并非单纯的“孩子淘气”,而涉及到未成年人限制行为能力、经营者注意义务及欺诈交易的法律风险。 根据《民法典》第十九条规定:八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,其实施民事法律行为应由法定代理人代理或经其同意、追认。10岁的男孩显然属于此类人群。黄金出售并非日常生活中的“小额交易”,而是高价值财产行为,远超其认知范围。即便店员声称“孩子说家人同意”,也不具备法律效力。法律强调的不是询问,而是代理人明确同意或事后追认。换言之,店员和黄金回收者都负有核实责任,他们明知卖方是未成年人,却仍协助完成交易,已经违反《民法典》的规定。 更严重的是,这起交易涉嫌民事欺诈。根据《民法典》第一百四十八条:一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施民事行为,受欺诈方有权请求撤销。如果黄金回收者明知卖方年龄过小,仍故意以低价收购,从中牟利,就已构成欺诈行为。黄金市场价远高于4200元,而他们以低价收购13克黄金,说明存在利用未成年人认知不足牟取不当利益的嫌疑。监护人有权向法院申请撤销交易,要求返还黄金或赔偿损失。 此外,《消费者权益保护法》和相关工商管理规定要求经营者履行合理审查义务,对交易主体身份负有核实责任。便利店员在未查明监护人意愿的情况下“帮忙卖黄金”,属于过失行为,应承担相应民事责任。 但事件的另一面,也暴露出家庭教育的缺陷。《未成年人保护法》第十一条明确指出:父母或者其他监护人应当关注未成年人的心理状况和行为习惯,引导其形成正确的价值观,预防未成年人沉迷网络、盲目消费等行为。一个10岁的孩子,为了买手机敢偷卖黄金,说明他已经对金钱与价值的关系产生了严重误解。孩子的问题,其实是家庭观念的映射。 现实中,越来越多低龄孩子陷入“提前消费”的陷阱:为了游戏充值、为了新款手机,他们不惜偷家人钱、抵押财物。这背后不是单纯的贪玩,而是价值观教育的缺失。父母往往把重点放在成绩,却忽略了法治意识与金钱观的培养。孩子不懂“偷拿”的后果,不懂财产归属,一步步走向了风险的边缘。 值得警惕的是,类似案件近年来频繁出现。部分商家面对明显未成年的顾客仍然选择“睁一只眼闭一只眼”,只要能赚钱就愿意交易。这种“便利心态”,既破坏市场秩序,也增加法律风险。成年人对未成年人的交易负有更高的注意义务,一旦放任,轻则承担民事赔偿,重则涉嫌刑责。 从社会角度看,这起事件也反映出黄金回收行业的监管漏洞。贵金属交易应实行实名制,回收方需登记身份证信息、核实来源。而在本案中,无论便利店还是回收者,显然都没有履行这一步。如果监管机制缺位,不仅孩子容易受骗,非法收购与洗金行为也难以杜绝。 老太太后来接受采访时说:“我不是心疼黄金,是怕他学坏。”这句话道出了千万家长的心声。法律能追回黄金,却难挽回一个孩子的认知偏差。法律的存在,不仅为了惩罚,更是为了教育和警醒——提醒成年人要守住底线,也提醒家庭教育要提前介入。 对于店员和回收方而言,最该记住的是,“帮忙”不是免责理由。一旦交易对象是限制行为能力人,即便出于好意,也可能构成违法。对于家长而言,最该警醒的是,孩子的法治意识需要从日常点滴培养,而不是等出事后再弥补。