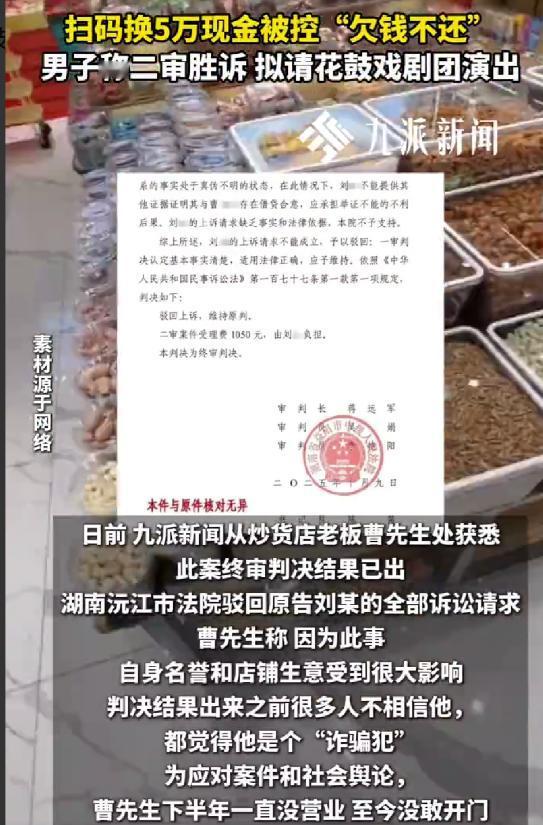

湖南沅江18岁少年创业开店,因为好心,给老顾客换了5万现金。结果却被顾客告上法庭,反咬一口称其“借款未还”,老顾客有转账截图做证据,而小伙店里没有监控,根本无法证明,自己给了他5万现金。幸好最后,法律给了小伙清白,但小伙的名誉和生意却受到巨大影响。 小曹高中毕业后没有继续读书,而是选择创业。在家人的支持下,他开了一家炒货店,生意虽小,却做得有声有色。他勤快肯学,懂行情、讲诚信,短短几个月就积累了一批回头客。对他来说,这是人生第一步的起航。可就在一个普通的下午,一场意外却改变了一切。 那天,小曹正在整理货架,一位中年男子急匆匆走进店里,说自己临时要用5万元现金,银行来不及取,希望小曹能帮个忙,“我扫码给你,你把现金给我。”男子满头大汗、语气真诚,小曹心想对方扫码转账,自己现金充足,又不吃亏,就同意了。于是对方扫码支付,小曹当场拿出5万元现金递过去。交易完成,他甚至觉得自己还帮了个忙。 一个多月后,法院的传票让他彻底懵了。那名顾客以“借款未还”为由起诉他,拿着转账截图声称小曹欠钱。截图上清楚显示“转账给曹某5万元”,备注栏却空白。这一纸证据,看似有理有据,却让小曹陷入“举证困境”。根据《民事诉讼法》第六十四条规定,当事人对自己主张的事实应当提供证据。顾客有转账凭证,而小曹没有借条、没有录音、也没有书面说明,表面上他似乎成了“欠钱不还”的人。 案件的关键在于转账性质的认定。法律上,转账并不等于借款,它可以是支付、赠与或换现。要判断性质,需结合双方交易背景、沟通记录、资金用途等综合分析。幸运的是,小曹提供了店铺账本、供货收据和同期收入证明,显示他常年现金流稳定,无借款必要。顾客无法证明曾索要还款,也无书面借据,法院最终认定原告证据不足,驳回了诉讼请求。 但从法律角度看,这名顾客的行为已不仅仅是民事纠纷。根据《刑法》第266条规定,诈骗公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑或拘役。顾客虚构事实,以“换现”为名行骗,事后通过诉讼方式企图非法占有他人财产,主观上具有非法占有目的,符合诈骗罪的构成要件。若司法机关进一步查实,可依法追究刑责。 然而,小曹虽赢了官司,却输了生意。官司期间,附近人议论纷纷,误以为他欠钱不还,名誉受损。他不得不关门停业,半年损失惨重。根据《民法典》第1024条,民事主体享有名誉权,任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人名誉权。顾客的行为不仅侵犯名誉,还造成精神损害。依照《民法典》第1183条,小曹有权请求精神赔偿及经济补偿。一个高中刚毕业的年轻人,被迫在舆论与官司中成长,这场经历代价沉重。 在律师看来,这起案件的警示意义远不止于个人。现实中,许多年轻创业者、小商户容易陷入类似骗局。诈骗者往往利用他们的善良与经验不足,通过电子转账截图、虚假借条制造“债务假象”。一旦陷入司法程序,善意方常因缺乏证据而陷入被动。防范之道并不复杂:任何转账都应备注用途,保留聊天记录和收据,拒绝陌生人换现行为;必要时签署简易合同,明确双方权利义务。 这起案件也折射出现代支付方式带来的新型风险。过去现金交易留有凭据,如今扫码转账虽方便,却让交易的“语境”消失。一张截图、一个空备注,足以成为纠纷焦点。法律在处理此类案件时,也逐渐从“形式证据”走向“实质认定”,更注重交易背景与逻辑合理性,这正是法治进步的体现。 小曹最终决定公开说明,举办“共筑信任”活动,分享自己的经历,提醒同行不要轻信他人。他说:“钱可以再赚,信任没了就什么都没了。”经历这场风波后,他的店重新开张,顾客又渐渐回来。而那句最让人印象深刻的话是:“善良不是弱点,但要有法律的边界。” 在信息时代,转账截图不等于真相,扫码背后可能是陷阱。信任是社会的黏合剂,但法律是信任的底线。愿每一个像小曹一样的普通人,都能在法治的阳光下学会保护自己,用证据守住善良,用理性捍卫清白。