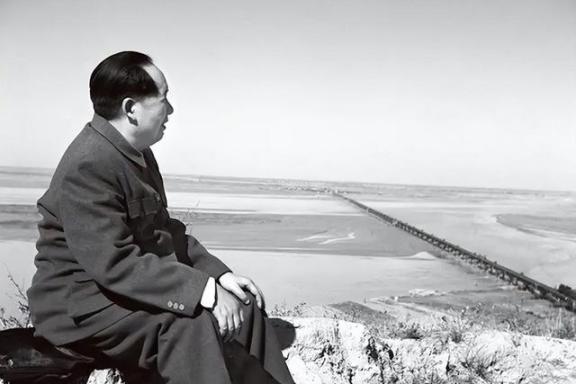

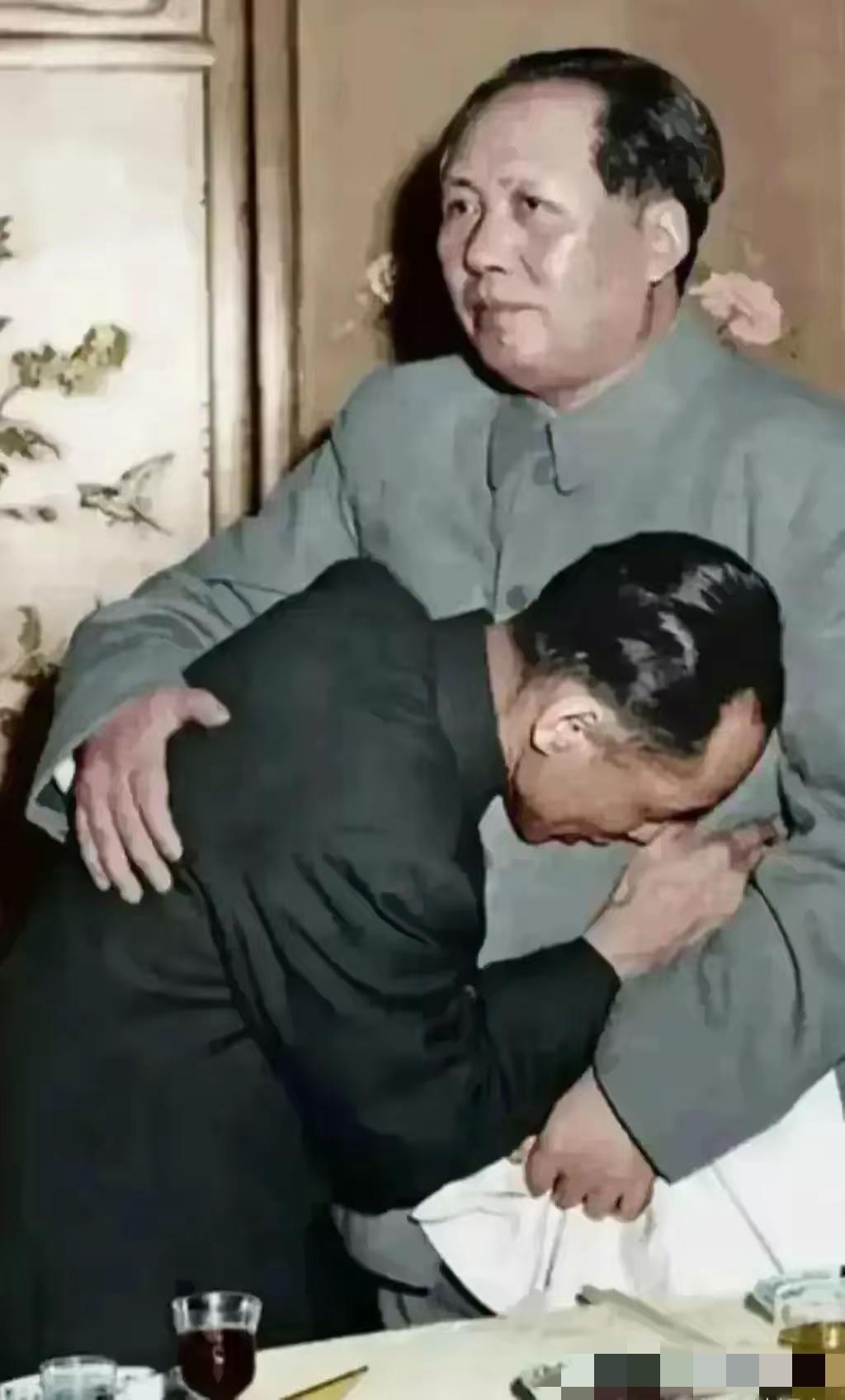

1958年,毛主席下令炮击金门,美国得知后率大军压境,指挥员慌忙上报,但毛主席说的四个字,让所有人都出乎意料…… 1958年7月,伊拉克那边突然政变,美国吓一跳,赶紧调兵去黎巴嫩。 英国也跟着出手,派兵挺进约旦。中东局势一夜之间炸锅,白宫那帮人连夜加班,生怕苏联趁机动手。 可他们没想到,真正的重锤,还在太平洋这边等着。 因为几乎同一时间,毛主席在北戴河拍了板:“金门,得敲打敲打。” 为什么挑金门下手?不是一时冲动,也不是演习走过场。金门那地方,离厦门近得能看见灯光。 蒋介石把十万大军堆在那,天天搞骚扰,炸渔船、放冷枪,闹得大陆沿海不得安宁。 再说了,美国那时候正逼着蒋氏集团撤出金马,想搞“两个中国”。 毛主席看得清楚:“打金门,不光是打蒋介石,是冲着老美去的。” 可这仗怎么打、打到哪一步、怎么收场,全是门学问。 8月23日下午五点半,炮声突然响起。三万发炮弹呼啸而出,金门全线哑火。 国民党那边一下子懵了,几个高级将领当场没了命,连带还搭进两个美国顾问。 这消息一传到华盛顿,气氛瞬间变了。 美国人哪受过这个?第七舰队呼啦一下就压过来了,几十艘军舰、上百架飞机、二十万士兵,虎视眈眈地摆在台湾海峡。 五角大楼有人提议直接动用小型战术核弹,准备给北京一个“教训”。 福建前线慌了。 前线司令赶紧发电报,说美军已经调动,是否暂停炮击,等待指示。 那会儿大家都以为,中央会收手,至少停一停。可毛主席看完电报,只说了四个字:“照打不误。” 这不是赌气,也不是硬扛。毛主席看得更远。他知道,美国虽然强,但不敢真打。 为啥?苏联已经放话了:“你动核武,我就反击。” 赫鲁晓夫甚至直接写信警告艾森豪威尔,说别碰中国底线。 再说了,美蒋之间也不是铁板一块。美国逼蒋撤军,蒋介石偏不听。 “金马不守,台湾就散。” 蒋知道,一旦撤了,那就是“台湾独立”,法统都保不住了。 所以,那四个字,是试探,也是定心丸。 接下来的日子,解放军按节奏推进。炮火一波一波,打得金门像个铁锅盖。 可你要说真想登岛,那倒也不是。毛主席的算盘是“打而不登,封而不死”。 目的不是拿下金门,而是逼美国现底牌,看蒋介石到底靠谁吃饭。 说到这你可能以为,这么大的事,全靠解放军的炮火硬打?其实没那么简单。 周恩来那边早就安排好了另一条线。学者曹聚仁,悄悄给台湾传话,说大陆愿意谈,强调“一中原则”。 蒋介石收到信,心里明白,大陆没想真打死他,这反而给了他跟美国讨价还价的筹码。 那段时间,美国人懵了。蒋介石不撤军,毛泽东不收手,台海天天像火药桶。 可毛主席一点没慌,反倒提出“绞索政策”:“美国要管台海,这绳子就是套在自己脖子上的。” 果然,到了9月,美蒋矛盾彻底爆出来了。美国舰队一看不妙,开始撤退。 解放军立马调整策略,“单打双不打”,一打就打蒋舰,不碰美舰。 这个操作,既展现实力,又给美方留台阶。 到了10月,《告台湾同胞书》一出,全世界都看明白了:中国不是要战争,是要统一。 炮击继续,但节奏自己掌握。 到了1979年,中美建交,国防部才正式宣布停止炮击,这仗,整整打了二十年。 金门炮战,不是冲动,更不是意气用事,而是中国在冷战夹缝中,打出的一记漂亮反击。 毛主席那一炮,不光打碎了“两个中国”的美梦,也打出了后来的和平谈判、打出了台海的战略主动权。 信息来源:《历史回顾:1958年炮击金门,三天打出30万发炮弹》——澎湃新闻