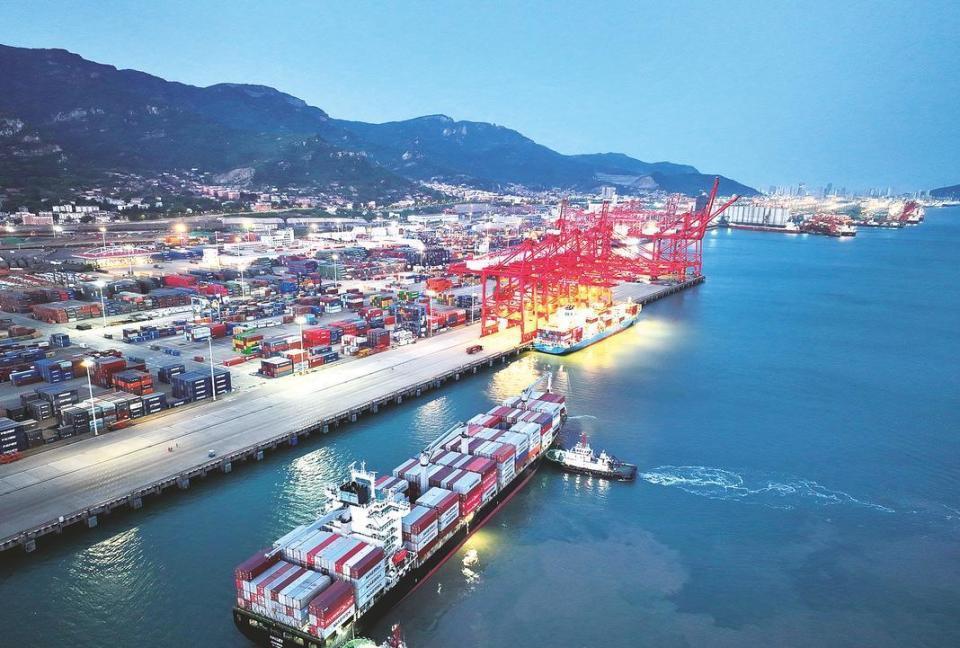

美方再出新招,中资船舶首当其冲! 10月14日开始,美国将对特定类型的船舶征收一笔前所未有的“港口服务费”。这笔费用名义上是服务费,但其目标之精准、金额之巨大、影响之深远,让所有人都明白,这绝不是一笔普通的服务费,而是一记瞄准中国造船业和全球航运链条的重拳。 这件事情的源头,要追溯到2024年底美国贸易代表办公室启动的一项“301调查”。这项调查的结论赤裸裸地指出了一个让美国感到不安的现实:中国的造船业已经强大到了一个难以想象的地步。调查报告里的数字足以说明一切:中国船舶的完工量占据了全球市场的55.7%,新接订单量更是达到了惊人的74.1%,连续15年在这三大核心指标上领跑全球。 与之形成鲜明对比的是,曾经是全球造船霸主的美国,本土产能萎缩到不足全球的1%。这些数字背后,是美国制造业空心化的焦虑,也是其决心要扭转局面的战略动因。于是,这份公告应运而生,它不仅仅是一项关税政策,更是一场精心策划的产业战争宣言。 那么,这个政策的真正意义和深层逻辑是什么?仅仅是为了收点钱,或者保护一下本土那点可怜的造船产能吗?当然不是。这背后是一整套深思熟虑的战略规划,是特朗普政府时期“制造业回流”框架的延续和升级。 美国正在借鉴其在芯片领域的成功经验,试图在重工业领域复制一场“供应链转移”的大戏。芯片法案通过巨额补贴和限制措施,成功引导了部分半导体产业链向美国转移。现在,美国想在造船业这个更为传统的领域故技重施。 为了让这个“休克疗法”不至于一上来就让全球航运系统崩溃,美国也设计了一些缓冲措施。比如,政策生效后有180天的宽限期,前半年免收费用,给市场一个适应和调整的时间。美国海关甚至在长滩港等主要港口设立了培训站,向船公司演示如何通过在线系统支付费用和申请豁免。说到豁免,这是整个政策中最值得玩味的部分。 政策规定,那些“低风险贸易船”,如果能够证明“无中国痕迹”,就可以申请豁免,并且承诺在线审核,一周内批准。但问题是,什么叫做“无中国痕迹”?搜索结果显示,无论是美国海关的官方文件还是相关的法律条文,都没有对“无中国痕迹”给出任何明确的定义和标准 。 一艘现代船舶,其零部件来自全球数十个国家,船员国籍复杂,挂着方便旗,由跨国公司运营,如何才能界定它“没有中国痕迹”?这种定义的模糊性,恰恰给了美国执法部门巨大的自由裁量权。它可以成为一把悬在所有船公司头上的达摩克利斯之剑,让美国可以根据自己的政治和经济需要,选择性地给予某些公司豁免,同时打压另一些公司。 此外,这项政策的执行也面临着巨大的技术挑战。美国海关如何准确、高效地验证每一艘船的所有权和建造起源,以防止欺诈?这本身就是一个世界性难题。船舶的所有权结构常常非常复杂,通过在不同国家注册的空壳公司层层嵌套,很难追溯到最终的实际控制人。建造起源也可能存在信息模糊的情况。尽管美国海关在打击各类欺诈方面经验丰富 ,并强调会通过文件审查、实地考察等方式进行验证 但在针对这项新费用如何防止欺诈的具体操作上,信息却非常有限。 有资料显示,责任被主要推给了船舶运营商自己,他们需要自行评估并申报 ,但海关如何复核,特别是如何利用先进技术来核实,目前还是一个未知数。虽然有讨论提到利用人工智能或区块链技术来验证原产地,但没有任何证据表明这些技术已经准备好应用于这项复杂的船舶溯源任务中。这种验证上的困难,很可能导致未来在执法过程中出现大量的混乱和争议。 我们必须看到,这项政策的冲击波绝不会仅仅局限于中美之间。它将对全球经济造成深远的影响。在政策听证会期间收到的那近600份意见中,绝大多数都表达了强烈的担忧和反对 。 来自全球1700多家企业和组织的代表,包括欧洲共同体船东协会,都警告说,这种单边主义的措施将严重扰乱全球供应链,推高运输成本,最终由美国乃至全世界的消费者来买单 。这会加剧全球本已存在的运力短缺问题,让本就脆弱的全球贸易体系雪上加霜。美国的汽车制造商、零售商、农民,所有依赖海运进出口的行业,都将成为这项政策的受害者。 美国打出的这一记重拳,表面上是对中国造船业的精准打击,实则是在全球范围内引爆了一场供应链的重新洗牌。这是一场高风险的豪赌,赌的是美国能否以巨大的短期经济代价,换来其重工业的复兴和对全球海运主导权的回归。然而,在一个高度相互依存的全球化世界里,任何试图通过壁垒和惩罚来重塑格局的努力,都可能引发意想不到的连锁反应。