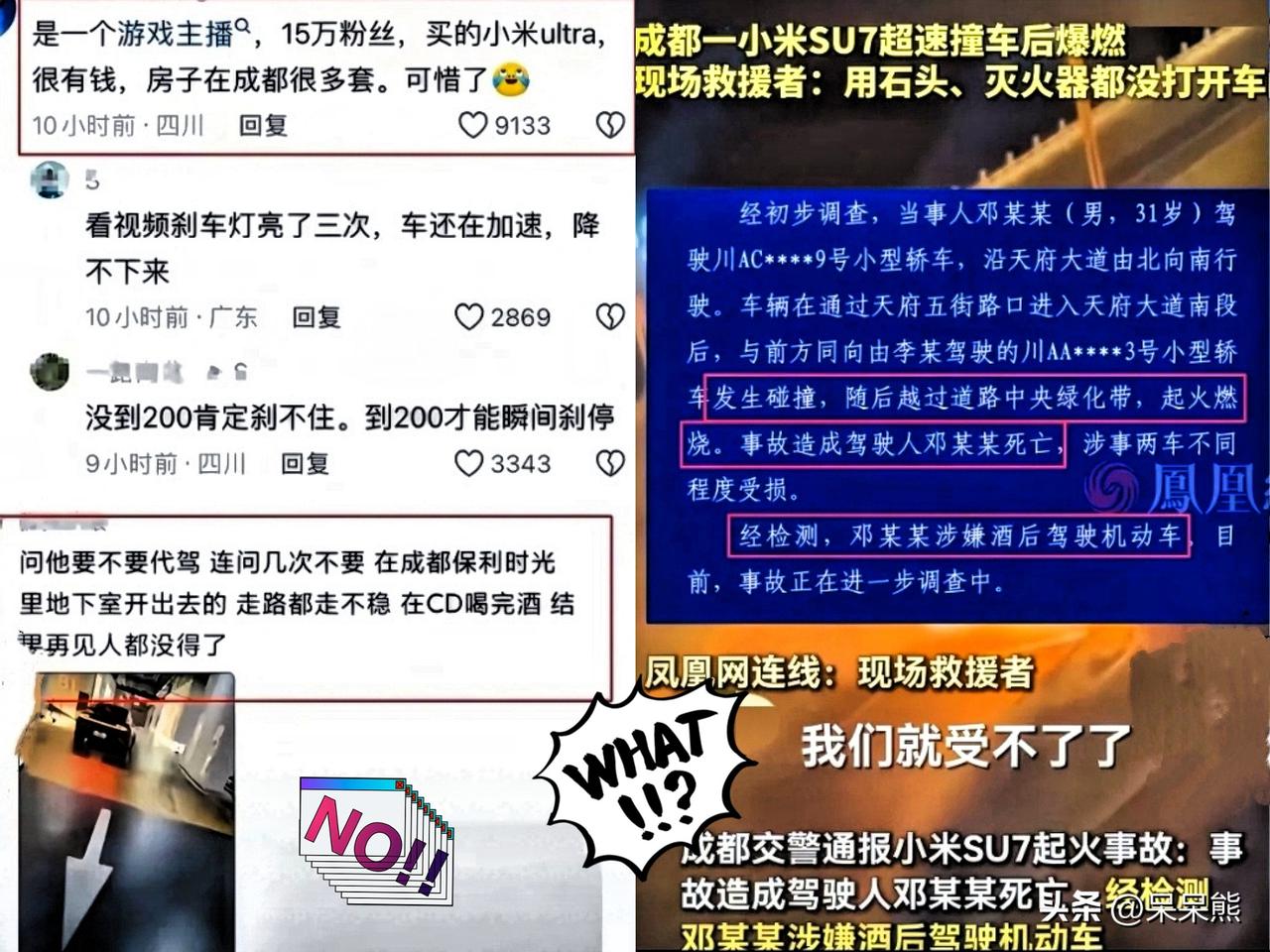

救助无果后,抹起了眼泪,手流血了,衣服也破了,救出来的时候人已经烧黑了。 2025 年 10 月 13 日凌晨 3 点多,成都天府大道的夜色里,小米 SU7 的右后方突然冒起浓烟。 不过半分钟,烟就变成窜动的火苗,迅速裹住车身。 正在附近行驶的路人第一时间靠边停车,打开双闪就往事故车冲,一边跑一边拨打 110,手机里还不断传来派出所的追问电话。 现场已经围了几个路人,有人试图拉开车门,有人用手肘击打车窗,都没奏效。 有一个人冲着对面车道大喊,问谁车上有铁器。 很快,有人扔过来一根取轮胎螺丝的弯钩大扳手。 他接过来就往主驾驶侧窗砸,一下、两下、三下,扳手硌得手心发疼,第四下终于砸开一半玻璃。 身边的小哥立刻伸手去开车门,手指刚碰到内把手,底盘突然传来电池爆炸的闷响,地面都跟着震动。 小哥的手被玻璃碎渣划开了口子,鲜血顺着指尖往下滴,滴在发烫的车身上,瞬间蒸成白烟。 火舌已经窜到车窗顶部,车膜太黑,看不清里面的人有没有反应,只能反复呼喊,得不到任何回应。 有人找来绿色的泡沫灭火器,刚要往破口喷,更密集的爆炸声响起,火焰猛地蹿高两米多,大家只能被迫后退。 小哥没顾上擦手上的血,也没理会被火苗燎破的衣袖,眼睛死死盯着燃烧的车身,嘴里念叨着 “再快点就好了”。 直到消防车的警笛声刺破夜空,他才停下脚步,双手撑着膝盖大口喘气,手心的血混着汗水往下淌。 消防员用水枪压制住火势,再用电锯破拆车门时,车里的驾驶员已经被烧得发黑。 当担架从残骸里抬出来的那一刻,小哥背过身,用袖子抹了把脸,肩膀止不住地抖,眼泪混着手背上的血,在脸上留下一道道红印。 那些凌晨冲上去救人的普通人,拼尽了全力却只能眼睁睁看着悲剧发生。 不是他们不够勇敢,是电子锁死的车门成了跨不过的坎。 他们砸开了玻璃,却打不开车门,小哥流着血伸手去够内把手,却被爆炸逼退。 那扇打不开的门,藏着比火焰更让人无力的问题。 小米 SU7 这类新能源汽车,总在宣传几秒破百的加速性能、智能座舱的黑科技,却很少主动提紧急情况下的逃生难题。 现在买这类车门槛不高,不用花太多钱就能拥有强悍性能,可安全设计的冗余没跟上。 事故里的车门是电子锁,碰撞后中央计算单元可能受损,解锁信号发不出去,车门就成了焊死的铁壳。 虽然车内有应急机械拉手,但被困者要是失去意识,车外的救援者根本用不上。 现行的汽车碰撞国标只要求 50km/h 速度下能打开一扇门,可事故里的车速远超这个标准。 清华大学的博士说,安全气囊引爆时本该联动解锁车门,可 “解锁” 不代表 “能打开”,机械结构要是失效,照样白搭。 更让人揪心的是,直到今年 9 月,工信部才开始征求车门把手安全国标的意见,要求车外也要有机械解锁功能,而这标准要到 2027 年才实施。 车企总说懂用户需求,可用户最基本的需求是 “活着”。 为了科技感用的隐藏式门把手,降低的风阻微乎其微,却可能在事故中耽误救援。 小米 SU7 的半隐藏式门把手虽符合新国标方向,但现有车型的车外机械解锁还没落实。 监管的标准滞后于技术发展,车企把性能当卖点却忽视安全冗余,最终让救援者的血和眼泪白流。 汽车的性能该服务于安全,不是凌驾于安全之上。 小米这样的车企该立刻升级现有车型,给车门加装车外机械解锁装置,别等新国标实施才行动;监管部门该加快标准落地,把碰撞测试的速度门槛提上去;消费者买车时别只看加速和智能,先问问 “撞了之后门怎么开”。 这起事故不是个例,去年安徽铜陵的小米 SU7 事故也有类似的解锁争议。打开车门的时间,就是救人的时间。 你觉得现有新能源汽车最该优先升级哪项安全配置?对即将实施的车门安全新国标有什么期待?欢迎在评论区说说看法。