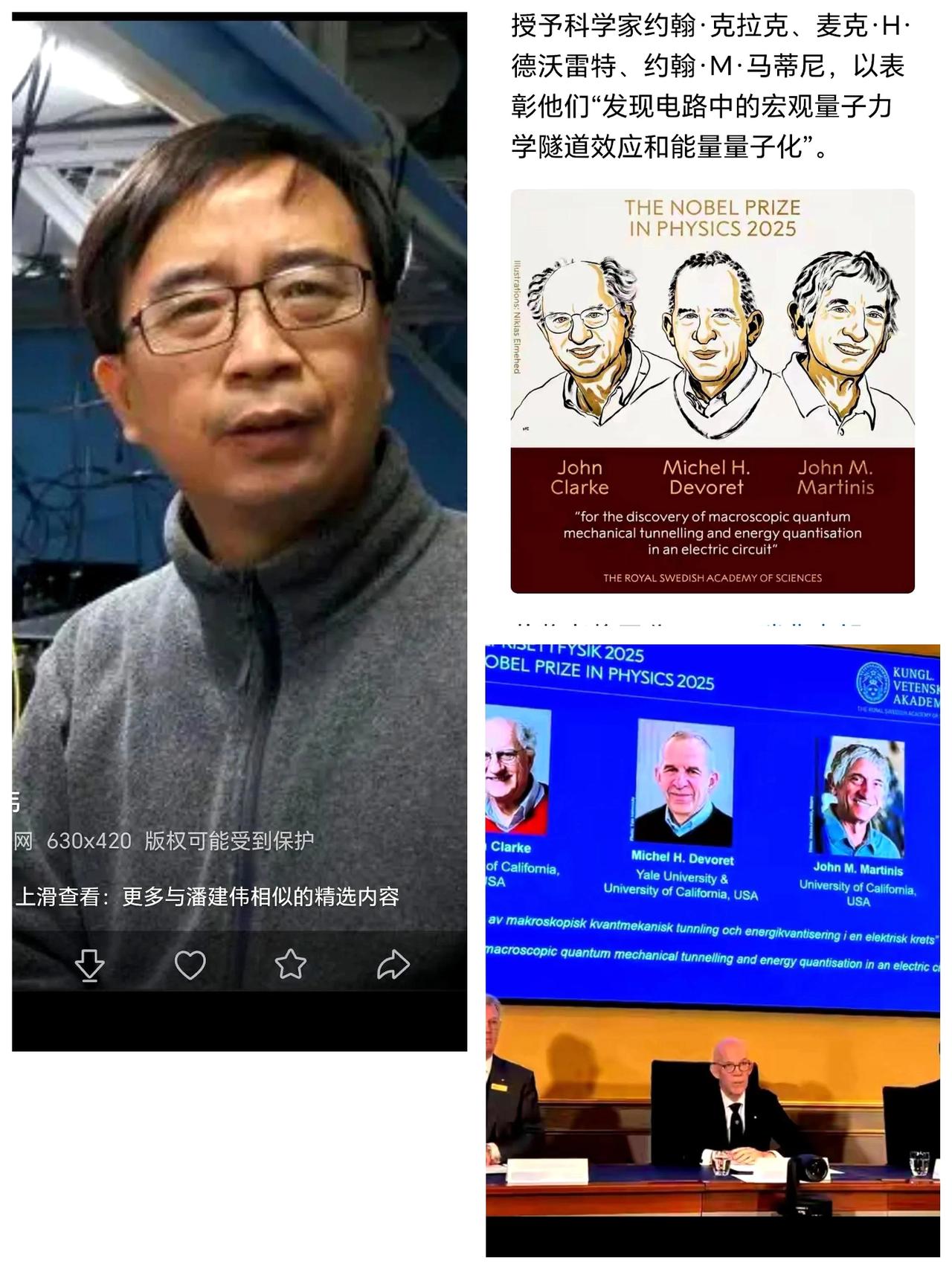

中国科学家为什么会长期无缘诺贝尔科学奖呢? 首先要声明,中国科学家长期无缘诺贝尔科学奖,绝不是说中国科学家能力不行,最关键的一点是“时间差”没对上。诺贝尔科学奖有个特别的规矩,它像个“老账本”,专门认那些经过几十年检验的老成果,很少给刚出炉的新发现。有数据说,从科学家做出关键突破到拿诺奖,平均得等近30年,物理学奖更夸张,得等快40年才能有结果。 可中国的现代科研起步实在太晚了。咱们真正能安安稳稳搞科研,是从1978年恢复高考、改革开放以后才开始的,满打满算也就四十多年。以前要么是战乱年代没法搞研究,要么是条件太差缺这少那,连支像样的试管都得省着用。直到2013年,咱们花在基础研究上的钱才占到总研发投入的2%,而西方早在几十年前就达到这个数了。就像种庄稼,别人已经种了几茬收了粮食,咱们才刚把种子撒下去,自然没法跟人家比收成。 屠呦呦奶奶得诺贝尔医学奖就是个最好的例子,她上世纪七八十年代就发现了青蒿素,救了全世界几亿人,可直到2015年才拿到诺奖,中间隔了四十多年。现在中国科学家做出的好多厉害成果,比如能看清蛋白质变化的“π-HuB”计划、发现引力子模的研究,都是近几年才突破的,还没到诺奖要求的“沉淀期”,得慢慢排队等着。 再说说诺奖评选的“圈子问题”。这奖项的提名得靠官方邀请,评委大多是西方科学家,他们平时更关注自己圈子里的研究,对中国的成果难免了解不够。以前中国科学家连国际大项目都难参与进去,比如上世纪90年代的人类基因组计划,咱们虽然参加了,但因为不是主导方,只分到了1%的任务,话语权特别弱。后来想加入国际空间站,还被美国以各种理由拒之门外,连交流的机会都少,人家怎么会知道咱们的科研进展呢? 这几年情况好多了,中国牵头搞的“π-HuB”计划,有20多个国家的100多个团队参与,《自然》杂志都专门发了白皮书,这说明咱们的学术影响力在涨,但这种改变得一步一步来,不是一天能到位的。 还有个重要原因是基础研究的“家底”薄。诺贝尔科学奖最爱奖励那种“从0到1”的原始创新,比如发现新的科学规律、创立新的理论,这些都得靠长期的基础研究积累。以前咱们国家穷,得先解决吃饭穿衣的问题,所以科研更偏向能快速用上的技术,比如造汽车、搞基建,对基础研究的投入没那么多。 直到2024年,咱们基础研究的经费才刚到6.88%,虽然总量已经是世界第二,但跟欧美比还是少。就像盖房子,基础打得浅,就很难盖出特别高的楼。不过现在国家越来越重视,建了好多大科学装置,年轻人也愿意沉下心做研究,这都是以后出成果的底气。 日本的经历也能说明问题,他们从上世纪七八十年代开始加大科研投入,过了二十年才开始拿诺奖,现在已经有十几个得主了。咱们2013年才达到他们当年的投入水平,按诺奖的滞后性算,可能要到2030年以后才会迎来获奖高峰。 其实现在中国的科研实力已经很厉害了,2023年咱们科学家发的顶级论文占了全球三分之一,自然指数排名世界第一,还有26个全球百强的科技创新集群,这些都不是假的。只是诺奖反映的是几十年前的科研格局,不是现在的水平。 所以说,中国科学家长期无缘诺奖,不是本事不够,而是起步晚、时间差没赶上,再加上以前国际话语权弱。现在咱们的科研队伍越来越年轻,基础研究投入越来越多,国际合作也越来越深入,说不定再过二三十年,会有更多中国科学家站上诺奖领奖台。到时候回头看就会发现,现在的“无缘”,只是科研崛起过程中的一个暂时阶段而已。