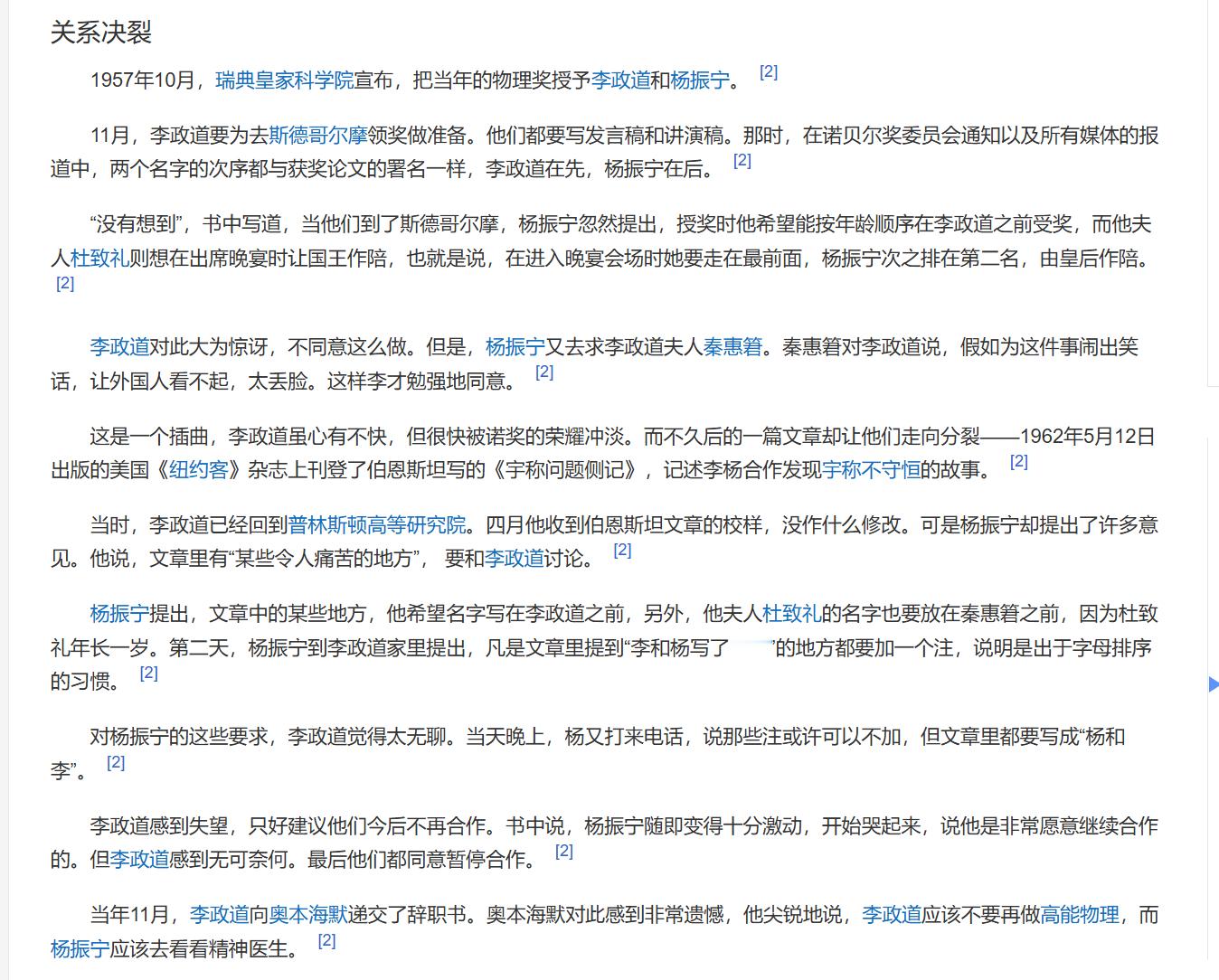

罕见!在中国科学家再次无缘诺贝尔最高奖项之后,德媒表示,以诺奖看待中国,这是对中国巨大的低错估,中国事实上正在成为欧洲学习和研究的对象。10月8日,德国之声刊文表示,迄今为止,只有一位中国科学家获得过诺贝尔奖,但在科研领域,中国却正在取代美国的霸主地位。德媒表示,某项科研获得突破几十年之后,往往才能获得诺贝尔奖。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 迄今为止,真正拿到诺贝尔奖的中国科学家寥寥无几,只有一位获得过诺贝尔奖。这个数字摆在那里,确实容易让人觉得中国科研不行。但事实真的是这样吗?完全不是。 单看诺贝尔奖,这件事本身就有历史性滞后和局限性。你要知道,很多科研成果,往往几十年之后才被诺奖认可,哪怕已经改变了整个领域的格局。 而现实是,中国科研已经发生了翻天覆地的变化。过去二十年,中国在科研投入上几乎是疯狂级别的增长。科研论文数量不断增加,科研质量也在稳步提升。 中国不仅在传统理工科上持续发力,在人工智能、量子信息、生命科学、新能源等前沿领域,也已经取得了世界瞩目的成绩。 你别看诺奖没给,中国科学家拿的国际大奖、论文引用量、科研项目影响力,这些都在告诉世界:中国科研正在迅速追赶甚至超越。 这时候,德国媒体也出来发声了。德国之声在10月8日的文章里直接指出:以诺奖来衡量中国科研,是对中国的巨大低估。 意思很直白,中国科研不差,诺奖只是没赶上。更有意思的是,德国媒体还强调,中国正在成为欧洲学习和研究的对象。 这话说得很直白,中国科研的崛起已经让欧洲开始认真看中国的科研模式、科研速度和科研产出。换句话说,中国不再是追赶者,而是开始成为别人眼中的“标杆”。 对比一下,美国的情况就更明显了。几十年来,美国在科研领域一直霸主地位稳固,诺奖数量也多。 但近几年,中国在科研产出总量上已经超过美国,尤其在论文发表数量和一些前沿技术领域。科研质量虽然和美国还有差距,但差距在缩小,而且缩得很快。 再看看诺奖,它更多是过去几十年科研成果的回顾,而中国如今的科研力量,是未来几十年的潜力储备。 也就是说,美国依靠历史积累的科研优势在拿诺奖,而中国凭借现在的投入和速度,正在悄悄改变未来的科研格局。 还有一点必须要强调,中国科研的发展,不仅仅是数量堆出来的。很多科研项目是直接推动社会经济发展、技术进步的,从量子计算到疫苗研发,从高铁技术到清洁能源,中国科学家在很多领域都已经是世界领先。 国际上很多顶级科研机构开始跟中国合作,甚至把中国的科研成果当作标杆。换句话说,即便诺奖不在手,中国科研的影响力早就不输人。 再回到诺奖本身,别忘了,诺奖有它自身的局限性。它不是衡量科研实力的唯一标准,也不是即时的评价体系。科研成果需要时间去验证,需要同行去认可,而这个过程往往比你想象的长几十年。 很多当年看起来不值一提的科研,现在回头一看,已经改变了整个学科的面貌。诺奖落下的顺序,跟科研实际水平并没有严格对应关系。 所以,看到这次又无缘诺奖,不要灰心,也不要过度解读。中国科研不是凭一个奖项来衡量的,它看的是整体实力、创新能力和未来潜力。 现在中国的科研体系、人才储备和项目储备,已经足够支撑中国成为全球科研新霸主。德国媒体说得没错,中国正在成为欧洲学习的对象,这句话的分量,不比拿一个诺贝尔奖轻。 中国科学家无缘诺奖,只是时间问题,是历史性的滞后,并不代表科研实力不足。 当前的中国科研,无论是数量还是质量,都在快速突破。美国曾是长期霸主,但中国正在用速度和效率缩短差距,并且开始在某些领域超越。 诺奖只是过去的认可,而中国科研的现在和未来,早已不受单一奖项的局限。未来几年、几十年,中国科研的崛起,将不再是新闻,而是世界必须面对的现实。 诺奖没拿到,但中国科研已经在用行动证明——我们已经不是跟随者,而是正在成为新的领导者。历史会记住这段崛起,而不只是奖项。

用户10xxx57

[哭笑不得]诺奖现在都成了笑话

龙在江湖

不能忘记民族自信,对自己要有文化自信!

用户10xxx68

我们不需要,

Jolly

不要为了一个洋奖项而低估自己,那是西方人主办的,带有政治偏见。

朝阳

当中国的综合国力强大到“无与伦比”的时候,那“诺贝尔”也就彻底的永远的“诺贝尔”了!