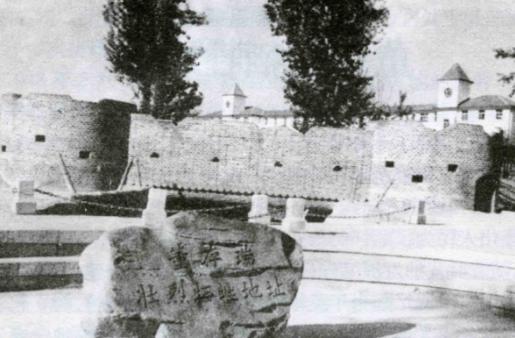

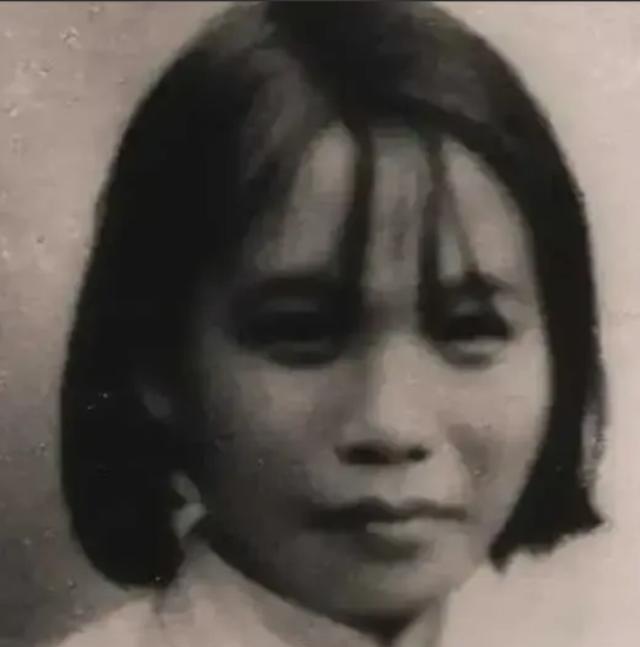

1948年5月25日,隆化巨响之后,董存瑞烈士没有留下遗体,爆炸后的现场,只找到烈士的一只鞋。在董存瑞烈士墓的墓碑后面,有一扇小铁门,推开门,正中央放着一口四尺长的棺材,上面贴着董存瑞的画像,棺材里面放着一个木牌,用朱砂写了九个字:“以此木代替烈士遗骨”。所幸到1975年,发现了董存瑞赠送给战友的照片,我们才看到了烈士的真容。[无辜笑] 在1948年隆化战场上,19岁的董存瑞在爆破桥型暗堡时面临一个致命难题,由于桥体结构特殊,炸药包无法固定放置,此时总攻已经开始,部队暴露在敌军火力网下,他毫不犹豫地用左手托起炸药包,右手拉响导火索,用生命为部队开辟了前进道路。 同一时期华东战场上还有一位名叫杨根思的战斗英雄,他在天目山战斗中带领士兵雨中急行军25里,连续三次冲锋夺取阵地,泰安战役时头部负伤仍坚持作战,蒙住双眼仍能准确投掷手榴弹,最令人称道的是在齐村战斗中,他单枪匹马炸毁碉堡后,凭借过人的勇气和智慧,成功俘虏了一个排的敌军。 这些英雄的成长轨迹值得深思,董存瑞出身贫寒,年少时靠放牛为生,杨根思曾与兄长在上海做苦工,亲眼目睹兄长因劳累过度病逝,这些经历让他们深刻认识到旧社会的黑暗,也让他们更加珍惜参加革命后获得的新生。 两位英雄都经历了从生疏到精通的过程,董存瑞最初因年龄太小被拒绝参军,但凭借坚定意志最终成为合格战士,杨根思则从普通民兵起步,通过刻苦训练成长为爆破专家,他们的成长历程证明,战斗英雄并非与生俱来,而是在实战中不断磨练而成的。 当时解放军装备简陋,往往要依靠智慧和勇气弥补装备上的不足,董存瑞在隆化战斗中遇到的桥型暗堡,其特殊结构使常规爆破方法难以奏效,杨根思在多次战斗中展现出的爆破技巧,也都是在实际作战中总结出的经验。 这些英雄事迹的背后,反映的是那个特殊年代革命军人的共同特质,他们深知每一次作战都关系到千千万万百姓的幸福生活,正是这种信念,支撑他们在关键时刻做出超越常人的抉择。 如今在隆化烈士陵园,董存瑞墓中安放着一块代替遗骨的朱砂木牌,虽然英雄的遗体未能保存,但他的精神始终长存,每年五月当地群众都会自发前往纪念碑瞻仰,用最简单的方式表达对英雄的怀念。 网友们敬佩不已: “看完心里太震撼了,原来英雄最后喊的是‘卧倒’,不是电影里的口号,这反而更让人感动,最后一刻想的还是战友的安危。” “泪目了,一只鞋,一块木牌,就是他的全部,哪有什么岁月静好,真的是有人替我们牺牲了那么多。” “杨根思的故事也一样硬核!抱着24斤的拉雷炸碉堡,蒙着眼还能准确投弹,这得练了多少次,真是战神一样的存在。” “历史应该被铭记,但更应该记住真实的细节,这种不刻意煽情的讲述,反而更能让人感受到英雄的伟大和平凡。” “他们俩都是真正的‘钢铁战士’,一个舍身炸碉堡,一个抱着拉雷三次冲锋。现在的幸福生活,都是他们用命换来的。” 在当下我们最应该从他们身上传承哪一种精神? 官方信源:中国人民革命军事博物馆