懂中医不是为了当郎中,而是为了更有质量的活!

卢医

人人懂中医:生活变健康模样

若人人懂中医,我们的生活定会换一副模样:再也见不到年轻人抱着冰奶茶猛灌的模样,深夜烧烤摊前的长队会悄悄变短;外卖软件里重油重盐的 “爆款套餐” 少了人问津,养生馆的推销电话不再频繁响起,美容院的 “速效焕肤” 套餐也没那么抢手 —— 毕竟当 “由内而外的健康气色” 成了常态,那些靠化学成分堆砌的化妆品,自然失了吸引力。

当“最好的医生是自己”成了共识,当中医“崇尚自然、天人合一” 的理念揉进柴米油盐,我们熟悉的行业或许会调整方向,但更重要的是,每个人的生活质量,都会朝着更健康、更舒展的方向靠拢。

中医难普及:资本与人性阻碍

可现实里,中医却没能成为多数人的 “日常智慧”,反而陷入了 “想说爱它不容易” 的尴尬。这背后既有西方资本的推波助澜,更藏着人性对 “便捷” 与 “刺激” 的贪恋。

我们总不自觉追着“西方标准”跑,把老祖宗为东方人体质量身定制的“养生密码”抛在脑后 —— 明明东方气候湿润、食材多谷物蔬果,却偏要学西方人熬夜喝冰咖啡、顿顿吃牛排;明明体质更需 “温和滋养”,却硬要跟风 “低碳水”“不吃主食”,最后把身体拖进亚健康的泥潭。

五谷藏 “炁”:别误解碳水

就说“吃” 这件最基础的事,如今多少人被片面的“营养学” 带偏,把五谷杂粮里的碳水当成 “健康敌人”,喊着“不吃主食能瘦” 的口号,却忘了老祖宗早就留下 “五谷为养,五畜为宜,五菜为充,五果为助” 的智慧。

五谷从不是简单的“碳水化合物”,每一粒种子里都藏着能长成完整植株的 “生机之炁”—— 我们吃杂粮,不只是补蛋白质、膳食纤维,更是在吸收那股能养气血的 “生命力”。

可现在呢?为了追求口感细腻,谷物最宝贵的糠层和胚芽被打磨得一干二净,精米精面看着精致,却丢了“炁”的支撑。这样的食物只能 “饱腹”,却养不了气血,也难怪很多人 “吃得不少,却总觉得累”“明明没生病,却浑身没劲儿”—— 问题就出在丢了五谷本真的滋养。

西方文化:难适配东方体质

我们盲目跟风的 “西方文化”,涵盖生活作息、饮食观念等诸多方面,从根源上就难与东方人的体质、生活环境适配。更关键的是,文化从来不是科学 —— 它是特定地域、历史沉淀的生活方式,没有 “放之四海皆准” 的科学性,却常被误当作“先进标准”照搬。

西方人不懂“阴阳平衡”,也不懂“脏腑调和”,他们的文化逻辑常以“效率”“便捷”为核心:比如为了节省时间,习惯熬夜工作、吃生冷快餐;为了快速补充能量,偏好高油高糖的加工食品。这些习惯符合他们常年寒冷的气候与快节奏的社会环境,却与东方人“顺时而作”“温养脾胃”的体质需求相悖。

就像补充能量,西方人依赖面包牛排的“高效摄入”,东方人却更适合一碗温热的杂粮粥、一块蒸红薯 —— 温和地养护脾胃,顺着身体的节奏吸收养分。没有谁的文化更好,“适配体质” 才是关键。可太多人忘了这份 “适配”,硬跟着西方文化的节奏走,反而把身体调得 “阴阳失衡”。

中医在日常:四季与小事守护

其实中医从来不是藏在古籍里的高深学问,它就藏在“少吃生冷”“按时吃饭”“顺季节穿衣”的日常里。懂中医,从不是要每个人都变成“坐诊郎中”,而是学会用古老智慧守护自己的日子。

春天菜市场里的香椿、豆芽最疏肝,买一把炒着吃;夏天再热也别抱着冰西瓜啃,喝杯温茶水护着脾胃;秋天空气干燥,煮锅银耳百合羹润润肺;冬天冷风刺骨,炖碗羊肉萝卜汤补补气血。

这些事都不难,难的是把 “中医思维” 放进日常:今天做饭时,抓把糙米、燕麦掺进白米里,感受谷物原本的嚼劲;睡前放下冰可乐,倒杯温热水慢慢喝;周末没事翻本简单的中医科普,记几个 “按揉合谷穴能缓解头痛”的小常识。

慢慢你会发现,中医给我们的从不是“治病的药方”,而是“好好生活的底气”—— 不用依赖保健品,不用纠结 “吃什么才健康”,跟着身体的感觉、顺着自然的规律,日子就过得踏实。

懂中医:为有质量地活

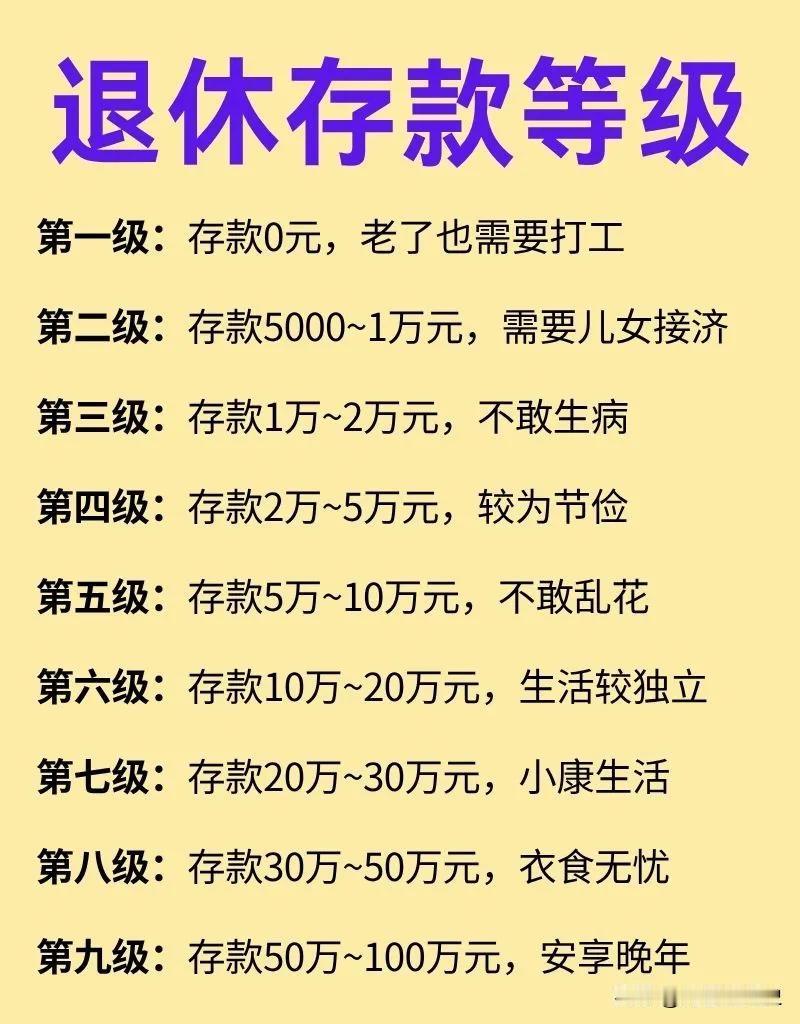

有人说 “中医越早懂越幸运”,其实幸运的不是“懂中医”这个标签,而是早早学会了与身体和平相处,与自然规律同频共振。

毕竟我们活着,不只是“活着”,更是要“有质量地活”—— 吃着香、睡得稳、浑身有力气,能好好享受每一个晴天雨天。所以别把中医想成“高深学问”,它就是让我们把日子过好的“生活指南”,懂中医不是当郎中,而是为了更有质量地活,这才是最珍贵的养生智慧。