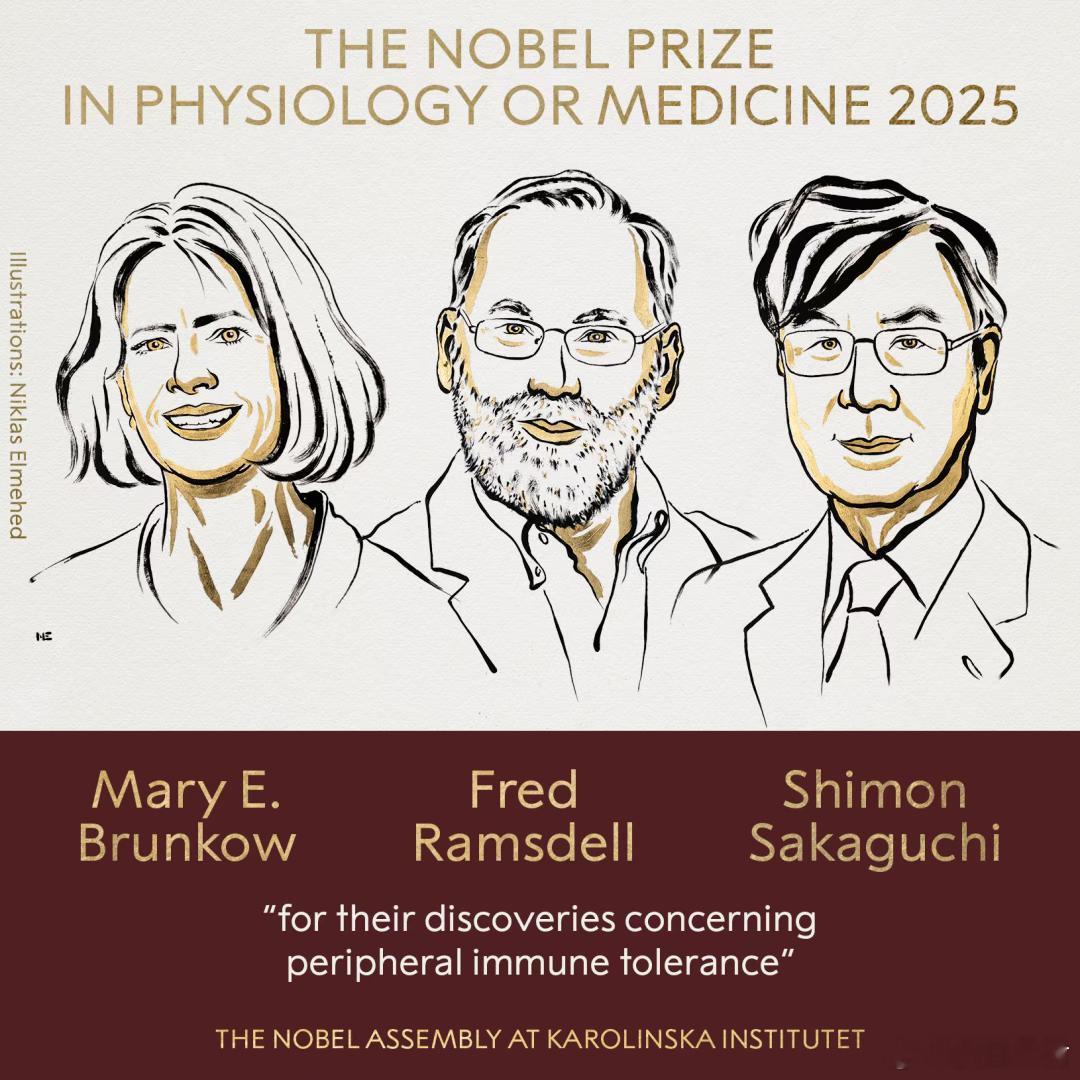

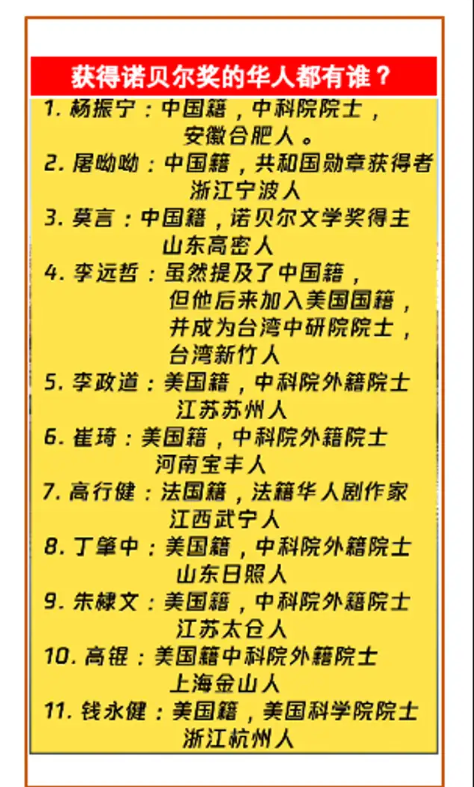

德国之声10月8日报道:“德语媒体:中国为何长期无缘诺贝尔科学奖项。奥地利《标准报》评论称,迄今为止,只有一位中国科学家获得过诺贝尔奖,但在科研领域,中国却正在取代美国的霸主地位。” 中国科研实力的崛起和诺贝尔科学奖的缺席,根本是两个维度的事——前者是实实在在的发展速度,后者是带着历史滤镜的评价体系,硬凑在一起比较本身就不客观。 先说说科学突破的规律,这玩意从来不是短跑冲刺,而是马拉松式的耐力赛。2024年中国基础研究经费已经达到2500.9亿元,占研发总投入的6.88%,创下历史新高,总量也稳居世界第二。 但跟真正的科研强国比,这个比例还是偏低,美国企业一年投入的基础研究经费就有3000到4000亿人民币,是中国企业投入的15到20倍。 基础研究就像打地基,表面上看不到进度,底下的钢筋水泥得一点点浇筑,等到大楼盖起来时,可能已经是几十年后的事了。 日本就是最好的例子,他们在20世纪70年代就把基础研究占比提到10%以上,过了三十年才迎来诺奖井喷,这就是科学规律的时间差。 中国科研真正发力也就是近二十年的事,之前很长一段时间都在补应用研究的课。 就像屠呦呦发现青蒿素,从1969年接受任务到2015年拿诺奖,整整用了四十六年,中间经历了无数次实验失败,最后还是从东晋古籍里找到灵感。 这种"十年磨一剑"的研究,在急功近利的环境里根本做不下来。现在中国科学界已经意识到这个问题,基础研究经费连续多年保持两位数增长,比研发总投入增速还高1.8个百分点,这就是在为未来的科学突破铺路。 可诺奖评选要看的是几十年前的成果,现在投入的努力,得等到2040年以后才可能在诺奖名单上看到回响。 更关键的是,诺贝尔科学奖早就不是纯粹的学术勋章了,它的评选机制本身就带着西方中心论的底色。 虽然科学奖评委不像和平奖那样明文规定由挪威议会党派推荐,但看看历史上的获奖名单就知道,欧美学者占了绝大多数。和平奖评委那五个挪威人,连中国都没怎么去过,全靠书面材料了解世界。 科学奖评委的构成也好不到哪去,大概率还是以西方科学界的精英为主,他们的知识背景、学术视野难免有局限。 屠呦呦获奖已经是个特例,中医药研究在西方一直被边缘化,要不是青蒿素挽救了数百万非洲人的生命,这样的成果可能至今还被埋在学术期刊的角落里。 这种意识形态偏见不是空穴来风。西方科学界长期以来对非西方体系的科研成果就带着审视的眼光,同样的发现,西方学者做出来可能很快被认可,中国科学家就得花更多时间证明其价值。 就像量子通信领域,中国的"墨子号"卫星已经实现了千公里级星地双向量子纠缠分发,这是不折不扣的重大突破,可因为这个领域太新,还没到诺奖评选的"保质期",加上西方科学界对中国技术突破的复杂心态,短期内很难获得认可。 更别说有些领域本身就是西方学者主导的,评价标准自然向他们倾斜,中国科学家要在这样的体系里脱颖而出,难度可想而知。 再说了,评价一个国家的科研实力,诺奖数量从来不是唯一标准。中国在高铁、5G、特高压输电这些应用领域的突破,已经实实在在改变了世界;空间站建设、月球探测、火星探测这些航天成就,哪个不是顶尖科技的结晶? 这些成果可能拿不到诺奖,但它们对人类社会的贡献一点也不小。就像青蒿素,不管有没有诺奖加持,它每年都在治疗数亿疟疾患者,挽救无数生命。真正的科学价值,从来不是靠一个奖项来定义的。 德国之声和《标准报》的困惑,其实反映了西方媒体对中国发展模式的不理解。他们习惯了用自己的评价体系来套中国的发展,却忽略了中国的发展速度和路径都是前所未有的。 中国科学界现在要做的,不是盯着诺奖名单患得患失,而是继续保持战略定力,把基础研究的底子打牢。等到中国的基础研究占比能稳定在15%以上,等到更多像青蒿素这样的原创成果涌现,诺奖自然会来。 退一步说,就算不来又怎么样?中国科研的目标从来不是拿奖,而是解决实际问题,推动人类文明进步。 就像屠呦呦说的,青蒿素是中国传统医药献给世界的礼物,这份礼物的价值,远比一个诺奖要重得多。 说到底,诺贝尔科学奖就像一面镜子,既照见了中国科研需要补足的短板,也照见了西方评价体系的局限。 中国没必要因为镜子里的影像不够完美就妄自菲薄,更不用为了迎合镜子里的标准而改变自己的步伐。 科学研究是场没有终点的长跑,只要保持节奏、笃定前行,属于中国的科学辉煌迟早会到来,到那时,有没有诺奖的加持,都改变不了事实本身。

食铁兽

诺贝尔奖,奥运会都成为了西方社会自己的玩具,已经没有参与的必要了,让美国带着西方列强们自嗨去吧,让科学为社会做贡献是我们的原则,给予我们的荣誉是能让全世界人民受益。