最新诺贝尔奖揭晓,日本速度令人震惊!

张雪峰虽然被封禁了,但并非一无是处。他曾用“舔”字概括,炮轰“文科本质是服务业”,认为新闻专业一无是处,声称“闭眼摸专业都比新闻好”。这些话捅了许多人的肺管子,然而又是不可回避的现实。

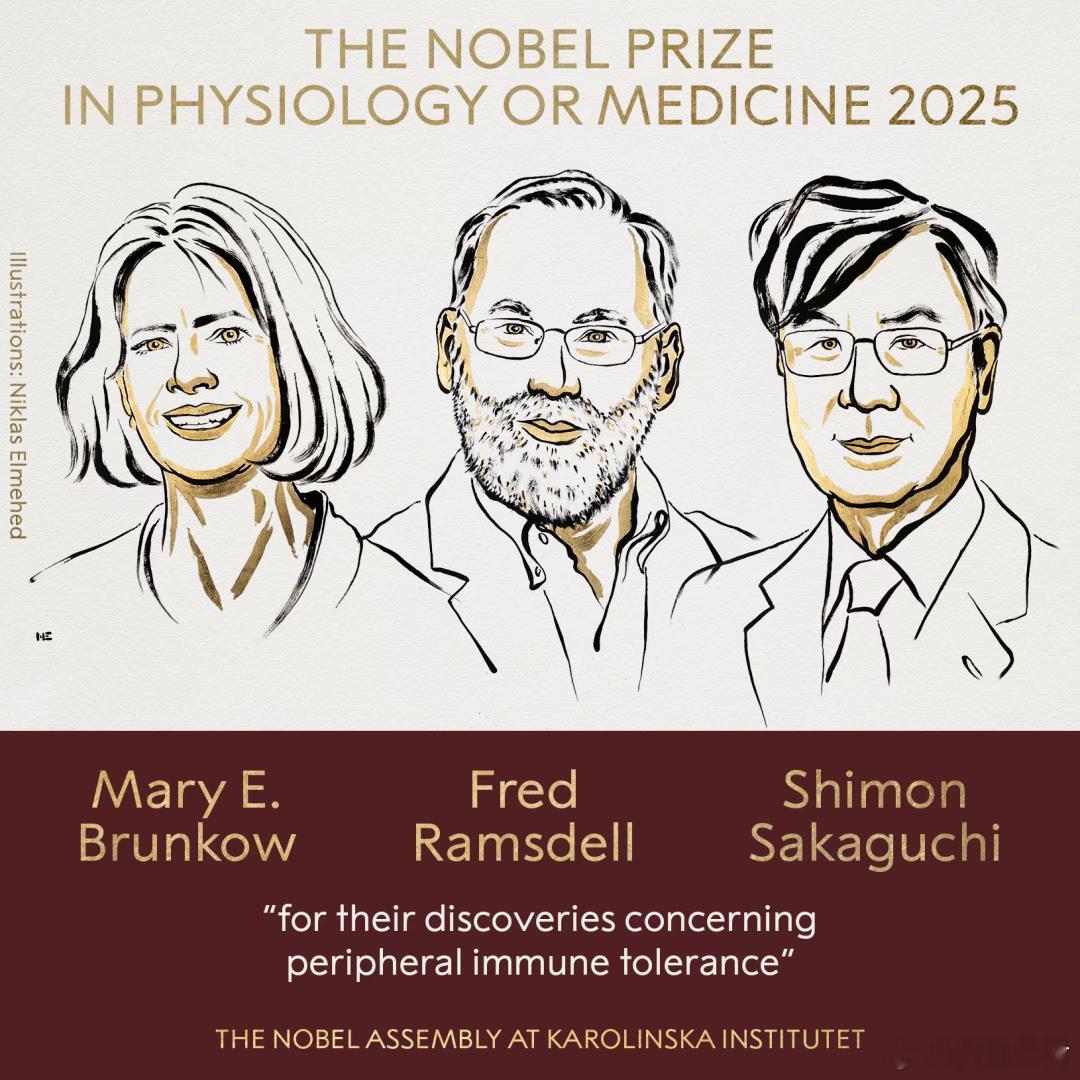

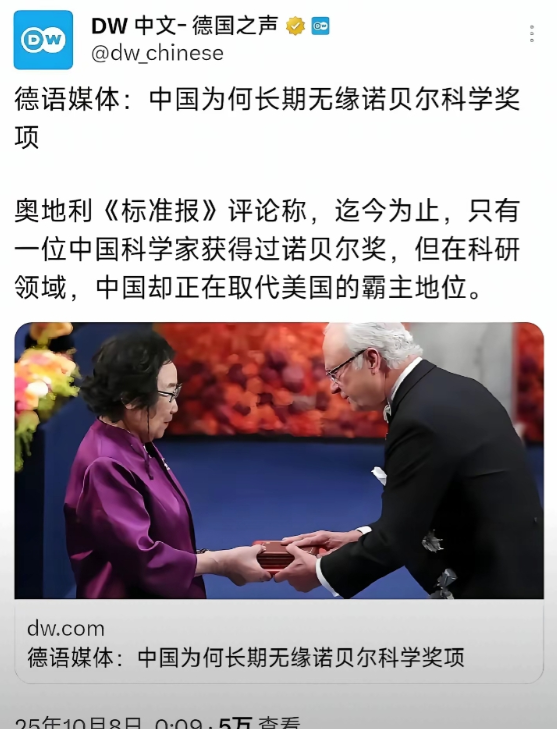

10月6日,份量最重的诺贝尔生理学或医学奖揭晓,某大社以“三名科学家获得2025年诺贝尔生理学或医学奖”为题进行报道,内容简单到只有一句话“三名科学家因在外周免疫耐受方面的研究贡献获得2025年诺贝尔生理学或医学奖”。到底是哪三名科学家,他们叫什么名字,都是哪个国家的,报道中只字不提。后来通过其他途径才查到,这三个人分别是美国国科学家Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell和日本科学家Shimon Sakaguchi。美国人和日本人获得诺贝尔奖,主流权威媒体连名字都不报道出来,是新闻专业没学明白,还是学的太好故意耍的手段呢?每每提起诺贝尔奖,都会让人生出羡慕、嫉妒、恨的复杂情绪。

2001年,日本提出“50年30个诺奖”计划,目前已完成三分之二目标,2000年至2025年间,共获得21个诺贝尔自然科学奖(含美籍日裔科学家),平均每年1人获奖,远超同期英国、德国等传统科研强国。很多人喜欢把“小日本”放在嘴上,这个国家真的很“小”吗?当然日本并不是最优秀的,如果按人口数量进行比较,以色列人均诺奖比例全球最高,约为80万分之一,而日本为600万分之一,且以色列80%的获奖者来自化学和生物学。

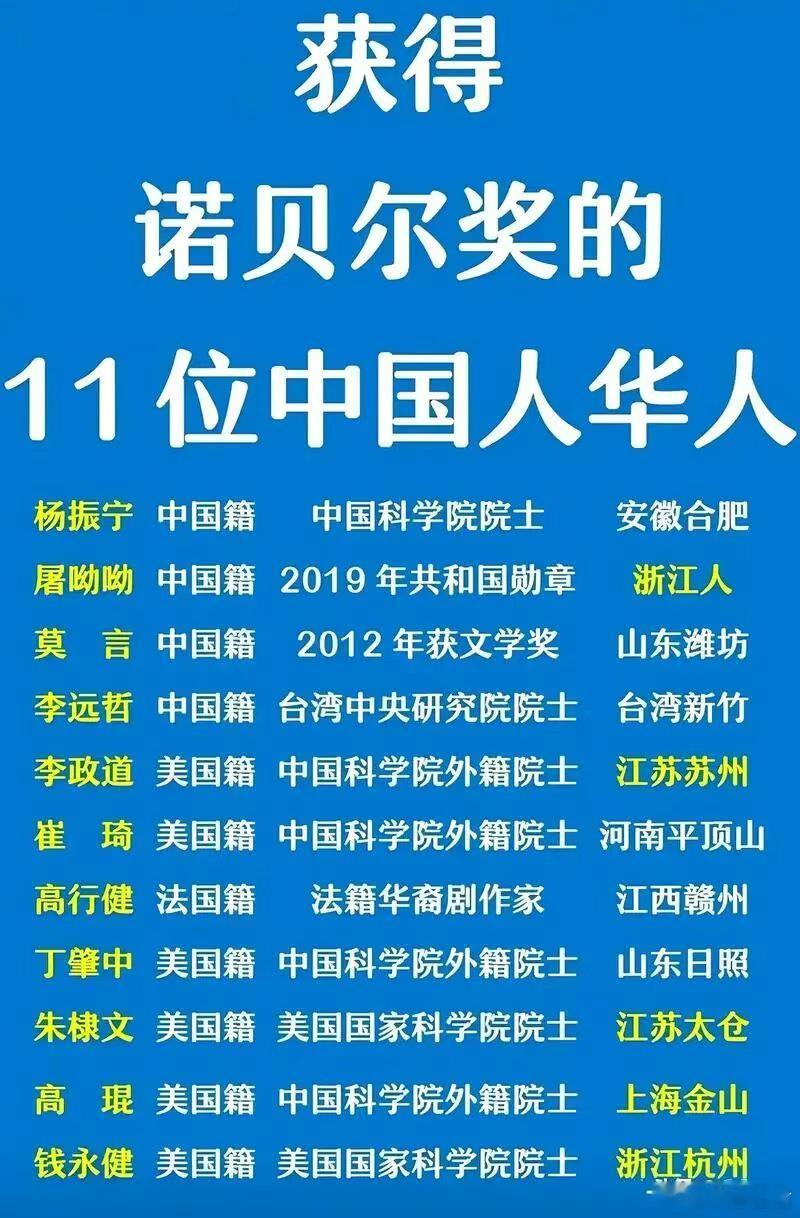

曾经有读者留言质问,你怎么不批评以色列,不骂以色列,不谴责以色列。骂人也是需要资格的,咱能不能多拿几个诺贝尔奖后,再理直气壮地去骂以色列?当然我们也是有自信的,比如2012年莫言获诺贝尔文学奖,2015年屠呦呦获诺贝尔生理学或医学奖。可是有些人又如何对待这二位的呢?莫言捐了1200多万做公益,仍遭到以司马某南为代表的持续诘难;屠呦呦若不得诺奖根本没人知道她的名字,甚至得了奖也当不成院士。郁达夫在纪念鲁迅大会上说:

“一个没有英雄的民族是不幸的,一个有英雄却不知敬重爱惜的民族是不可救药的,有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦 。” 当然,我们对待诺贝尔奖不能过于功利,更不能唯诺奖是瞻,关键要看到诺奖背后人家对教育、对科技、对人才的重视程度和方法机制。别的不说,只要我们能够让学校里的孩们吃饱,吃好,吃健康,就已经是非常巨大的成功了。

如果能够做到这一点,至于能不能得诺奖,都不那么重要了。施一公院士演讲中讲个故事,他与一位瑞典教授交流时,谈到中国的科技发展,对方很是不屑一顾,施一公觉得很委屈、很愤懑,质问道:“不管怎么说,我们国家登月已经实现了,你们在哪儿?”瑞典教授回敬一句,让施一公说不出话来。

他说:“施教授,如果我们有你们中国的经济体量,我们能把五百个人送到月球上并安全回来。”不仅经济体量大,我们的人才基数也非常大,现在我们拥有80多万博士,稳居世界第一位。仅2021年,清华就毕业了3168名博士,其中马列学院博士850名,总量相当于“哈佛+麻省理工+加州理工+耶鲁+普林斯顿+斯坦福+芝加哥+哥伦比亚+加州伯克利+约翰霍普金斯”10所世界一流大学的总和。博士是很厉害的了,拥有如此庞大的人才数量,如何激发出创造活力,走在世界科技前沿呢?

我们需要自信,也需要有个过程,关键如何让人才潜力得到自由迸发,让创新活力得到充分绽放,届时诺贝尔奖便水到渠成。教育和科技是一个民族的立根之本,无论你怎么憎恶小日本,讨厌以色列,看不上乌克兰,都要多看人家长处,多学人家在教育、科技和人才培养方面好的做法。嗓门大是因为懦弱自卑,说狠话吓唬不了强者,唾沫星子永远换不来尊严。切记,知识改变命运,科技繁荣祖国。

发动战争的美国总统得诺贝尔和平奖。

谈诺奖,得先把文学奖和和平奖放一边再谈,这俩个政治意味最重,然后再来谈科技和应用,科技这一块欧美起步的早,但中国也已经很快的追上了,应用这一块中国已经领先世界了,制造业增加值已经多年世界第一,随着产业的升级,已经向着高端技术型产业转型,并取得了显著成就,这不是几个诺奖就能一言蔽之的

三生陌

过度追求诺贝尔奖奖,本质上还是崇洋媚外。诺贝尔奖作为西方话语权的一环,从来就不具备什么公平公正,从它把和平奖颁给一位不断发动战争的美国总统就可见一斑

要谦虚 不要骄傲 回复 10-09 13:25

并不是很赞同,世界又不是只有东大,为什么总是用东大的思维去思考问题。科学家做出的贡献是属于全世界的,你必须要承认能获得诺贝尔奖的人本身就很优秀,而不是因为出生在哪个国家。同样奥巴马能获得诺贝尔和平奖不是因为他是美国总统。你要先去了解再去评价,不然很无知。再者凭什么那么多黑人,美国人,确只有奥巴马能成为美国历史上第一个黑人总统呢?

用户16xxx97 回复 要谦虚 不要骄傲 10-09 15:13

我不用东大思维的还用西方的?你在说什么狗屁不通的理论,像极了出轨的小三给自己做辩护听起来有点道理一样。本质就是歪你非要斜脑袋看。

背影匆匆

日本出了那么多诺贝尔奖 给日本带来了啥? 我们没有诺奖 妨害我们什么了?

要谦虚 不要骄傲 回复 10-09 13:29

你的圈层接触不到的产品,只能说明你离这个圈层很远,而不是说明圈层的产品有问题。你可以换位思考,诺言获得诺贝尔文学奖,和你生活有什么关系吗?也并没有,因为他获不获得诺贝尔奖,你都不会看他的书,更不会去跟其他人,甚至外国人推荐他的书,所以你不会感到骄傲。同样也影响不到你的生活

背影匆匆 回复 要谦虚 不要骄傲 10-09 14:22

我是说给日本带来了什么?是让日本能在哪一方面能硬气起来 硬钢几个大国 还是能给日本带来国力的提升?

天下

你是西方代言人啊?我们不是没人能获得诺奖,而是诺奖本身也是倾向西方的,你跟人家都不是一伙的为啥给你呢?但我觉得你是和他们一伙的[点赞]

用户5460好汉 回复 10-09 17:54

昨天《德国新闻周刊》发表了一篇文章,中国的科研成果量(指基础科学成果),科技期刊的份量和数量都已经世界第一,为何中国却没有得到一个诺贝尔,是西方双标?本质上不是,看看所有科技类诺贝尔奖,都是二三十年前的课题,成果和检验周期都是二十年左右,而中国现在的成果都是近期的,确实没有得到太多的时间检验,但德媒指出中国已经超越美国成为世界科技第一强国是不争的事实,德国主流媒体这样评价中国是很少见的,但确实说出了大致的事实,得不得奖也就不重要了,做好自己就足够了

黄小楼 回复 10-09 15:54

说的对,我们应该搞个比诺奖更牛逼的奖,我们说了算想给谁就给谁……

风沙领

西方评委们想选谁,就选谁[并不简单][并不简单][并不简单] 顺便搞点平衡。

用户13xxx44 回复 10-09 19:02

自然科学的,很有分量!你如果有个更牛逼的,划时代的成果。如果他不给你,其他人他敢上去领奖吗?领这个奖的人都不会缺钱,要的是荣誉。

老广杰克 回复 10-09 16:55

本来这个奖说是按世界各国某些领域突出贡献的人,怎么评就应该按联合国那套来,世界各国最优秀的人民可以坐在评审席……

平安就好

多看看别人的优点,就会进步。

乘风 回复 10-09 18:06

不看它们的优点,中国的进步也很快

6619149 回复 10-09 17:42

是不是优点还不确定呢

放飞心情

所谓的诺奖,是为白皮准备的,关我们什么事,人家才不会把这奖给我们,如果我们的人去写自己国家这不好,那不好,那颁诺奖的人肯定会想办法把他的名字入围的

蓝天风车野茶花 回复 10-09 16:18

谁评的不重要,你去看看他们的发明对这世界有什么作用,再看看我们有没有比他厉害的成果,如果我们开创性的成果比他们厉害而没得奖,那你就有骂白皮的理由了

仗剑 回复 蓝天风车野茶花 10-09 20:33

这不是一个像体育比赛有标准的结尾的,你这里厉害,他们就选另一个赛道。你偏向应用,他们就选理论。你如果经常出国工作或接触科技类的人员,你就发现我们和以前完全是两码事了,任何方面我们都有研究或是已经是顶级的了,按理论来说,我们已经到了诺奖的结果期,不说很多,但应该开始陆陆续续有了。但那帮人不会给的,至少在我们与美国的竞争分胜负前,不会给

用户10xxx18

讲个笑话,米国总统获得了诺贝尔和平奖~[抠鼻]

智能推广 回复 wuh777 10-09 22:21

那是因为美国被狠狠删了一巴掌,打完朝鲜战争越南战争才让亚洲远离了战争,可不是美国施舍善心给你

wuh777 回复 10-09 21:38

好笑吗,如果把美国实力给俄罗斯,现在这个世界什么样子?

闲心散人

“施教授,如果我们有你们中国的经济体量,我们能把五百个人送到月球上并安全回来。”……读者意林编辑复活了?

用户10xxx16 回复 10-09 19:27

他是棒子附体了

明柠 回复 10-09 18:23

他应该去印度好好搞

guojia1698

挺对!低头做事,兢兢业业;抬头做人,不骄不躁。正视现实,戮力前行!

ICEACE

日本获奖的论文都是几十年前的旧货吧。也就是日本经济最好的那个时期研究所得。和现在的日本有什么关系

焰火 回复 10-09 15:36

所有诺奖论文基本都是旧货,杨振宁李政道那个比较快,因为实验验证快。

ICEACE 回复 焰火 10-09 16:04

我刚才看了一下。日本21世纪获得诺奖的最年轻也是60多了。有些还是上世纪20年代30年代生的

用户16xxx42

首先立论就错误,你以诺奖为基准,相当于本来就把屁股坐歪了。我反问你一句:我们国家建国时一穷二白而且处处封锁我们,一样在几十年间做成了你口中发达的瑞典想都不敢想的事,那我们是靠的什么?

gunjon Z 回复 10-09 20:10

美国支持加入世贸

岳中天 回复 gunjon Z 10-10 02:45

你美国爹没好处会同意?看看你美国爹企业从中国挣了多少万亿美元利润

用户16xxx56

说真的,搞科研是需要耐得住寂寞的,一个白天搞科研,晚上搞party的人,他的科研之路长不了。而中国人大多吃苦耐劳,真的很适合搞研究。

墨鱼蛏子 回复 10-09 19:53

呵呵

用户10xxx73 回复 10-09 19:49

在中国大多吃苦耐劳,适合搞研究的人是没有搞研究的机会的!

Paul-Milan

在下一直对日本产品尊敬,包括药品,尚未碰过日本版的垃圾产品。

和平使者 回复 10-09 15:54

过了,比如那会日本哄抢的价格不菲的电饭煲是杭州产的。如果差不多的价位去买国产的,翻车的可能性也不大

无盐以兑 回复 10-09 16:55

你出的价不垃圾,买到的东西不垃圾不是很正常的事么?

用户15xxx38

别TM过度神话诺奖,如果把所有卡脖子的问题都解决了,人民生活富裕快乐,比得100个诺奖都有用[得瑟]

Double

所以美国促成了哪个国家和平?没有。被美国发动战争的国家,最后都是满目疮痍,贫穷,分裂,饥饿。诺贝尔和平奖还是改名叫战争奖吧。

用户14xxx07

诺贝尔奖颁给谁,不用太在意,和平奖颁给卖武器最多的都无所谓,国家方向不同,有人选择实用性,有人选择基础理论,各有千秋!就是个奖!就像奥斯卡最佳电影总是看又长又…一样!

KK

日本鬼子的医学是站在731部队针对中国人的活人实验的基础上发展起来的!日本鬼子的医学成果浸透了成千上万中国人的鲜血和尸骨!

用户54xxx63

真相是中国高科技以单位研发为主,七十年代胰岛素就是例子,而且的这个奖是都是科研成果经过时间检验有时间差,而中国科技发展也就近几年的事,再说需要很多因素,莫言得奖就很说明问题了,难道公认他是中国最好的文坛巨匠?

用户15xxx12 回复 10-10 14:38

对头!

cl

诺贝尔奖不是济生良方,也不是救国安民良药

昵称己更改

份量最重?就是一个洗白机构而已,奥巴马在任发动6起战争,获得诺贝尔和平奖,当全世界人民是傻子吗

一个UC用户 回复 10-09 21:20

本来五角大楼准备在它任职期间发动60次侵略战争的,硬是被这头马拉住了,只发动了6场,你看这不妥妥的和平大屎,该拿

用户10xxx25 回复 10-09 20:00

我也想说这个

战争2013

中国科技奖评出几个外国人?

只说实话不造谣

评论区文盲太多了!适合上下6000年当牛马

用户10xxx28

中国有太多东西需要补课追赶了,我觉得现在诺奖少几个原因:1、新中国第一代第二代科学家很多投身国防部门,以钱老为代表的一大批两弹一星元勋如果投身基础研究,拿十几个诺奖肯定的;2、我们现在科研大面积投入也就最近十来年的事情,前面很多基础研究没有投入,有限资金都是投入到具体工程项目;3、诺奖的偏见和我们确实不知道评选机制,比如袁老他对世界贡献超过了大部分诺奖对应的生物或医学奖,但是没凭上,还有蛋白质发现那个;4、滞后性,我们最近十年大规模投入很多要二三十年后才验证出成果;5、科研人员的爱国情怀,8090这代人读书的时候国家还落后,太多地方需要奋起直追,国家也这方面需求,最优秀一部分人可能去这些地方,比如搞阅兵的武器,搞北斗这些,把最优秀一批科学人才割走了,去研究诺奖的不是最优秀一批人;大概这些吧,其实诺奖和奥运会一样,真没必要过分神话,平常心吧,现在的生活已经完全超出预期了

春夏秋冬

“仅2021年,清华就毕业了3168名博士,其中马列学院博士850名,总量相当于“哈佛+麻省理工+加州理工+耶鲁+普林斯顿+斯坦福+芝加哥+哥伦比亚+加州伯克利+约翰霍普金斯”10所世界一流大学的总和”[晕][晕][晕]能把好钢用在刀刃上吗?[汗][汗][汗]

昨日谎话 回复 10-09 18:10

这就是小编带节奏来的,一个理工科为主的高校,能有四分之一的一个专业的博士毕业生?

米好米好

租借跪族的号原来是,可以理解

张帅明 遥远 回复 10-09 17:59

反正国外都是敌人,外面东西再好都是为了杀我们的![点赞]

用户38xxx99

诺贝尔奖早就成了一个笑话。

从文明到野蛮

诺贝尔现在是西方拿住规则话语权的一个手段,包括向什么方向研究,规则怎么制定,怎么个步骤,应该使用什么辅助工具,结果的管控。搭建科技神殿。引导优秀的创造者进行朝圣

三毛

诺贝尔奖主要针对基础研究,我们在这个方面确实落后,因为基础研究需要长年累月的积累,中国为了赶英超美,主要从事技术研究,我相信在不久的将来,基础研究也会迎头赶上,现在不是有很多大学都开了强基班吗?

用户14xxx38

客欢事实是近一二百年的科技的确是西方在引领,我们科技高速发展也就这十来年的事,且大多在应用科学方面,科技需要基础,沉淀,不迷信,不自卑,脚踏实地按我们自己的节奏发展,未来一是中华民族的

wangjyyh

武大杨某媛论文创作奖

用户42xxx57

50年30个诺奖[哭着笑]还是挡不住经济一步步滑落[捂脸哭]小日子把东亚人争面子的潜能发挥到极致了[哈哈笑]

水木

中国人得什么外国奖。搞个祖冲之奖颁一下

历史的瞬间

你觉得量子通信技术不够诺奖?还是可控核聚变技术不够?你觉得钱老不够资格还是于敏不够?别扯了,作者你真的需要心理干预了,你的心理出了大问题!

genpig 回复 10-09 19:50

换个例子行不[哭笑不得]我查了下,这俩最开始都是外国科学家提出来的[哭笑不得]之后经历多个科学家改进,我们应该说在应用方面取得了成果。

用户10xxx28

一个国家十个诺奖重要,还是一个袁老让十四亿人吃饱饭重要(不单袁老功劳) ,还是东风5C让你腰杆直重要

用户13xxx44 回复 10-09 19:15

让人吃饱饭的是合成氨技术,那个人就是诺贝尔奖得主。杂交水稻增产实际上有限,南方种水稻,北方很少,世界范围更少。我不否认袁隆平的贡献,但是真没有那么大。就粮食增产来说,远远不如合成氨技术。

岳中天 回复 用户13xxx44 10-10 02:47

放屁,全世界吃饱饭都得感谢袁隆平,不懂自己百度去

呼风唤雨

因为和平只能靠战争来实现!就像有一个恶人,你用语言感化他是没用的,只有打的他怕,他才有可能收敛,和平奖并不是奖励和平,而是奖励那些达成和平的人

李定台

诺贝尔奖就是政治奖,意识形态奖,它根本就没有公平公正可言!我们如果太重视它,就又着了西方国家的道,为它们干扰我国科学技术发展创造条件。堂堂中华,世界第一强国,我们国家的奖就是最高荣耀,无需别人评判。

乘风

诺奖有滞后性,日本的诺奖都是70年代日本经济最强盛时科研产出的,另外日本的诺奖也是美国的小跟班,,都是西方提出科研项目,日本科学家跟进配合,日本独立立项研究出来的项目几乎没有。还有就是中国科技的进步不是诺奖能体现的,中国的科研成果都能最快应用到民生福祉,让中国人感受到科技的便利与快乐

用户13xxx90

不可能个个博士都能做出成绩,试错也是一种功劳。假设只有1%的博士能做出成绩,80万的1%也有8000了。如果你只有8000博士,能出成绩的又能有多少。看似人才的浪费与冗余,其实是必要的。

沈逸帝

诺奖不会带中国玩的,就像G7一样,他们玩不起

侠客行VS桃花歌

当今中国不需要任何西方的奖项来点缀衬托!更不屑于西方主流价值观的肯定!?东方雄狮永远屹立在这!任尔东西南北风!我自岿然不动!一百年后中华文明必将大出于世界民族之林!回到我们历史上曾经的起点!

扁舟一叶 回复 10-10 06:45

大赞你的观点

用户10xxx61

诺奖根本就不纯粹。。。和政治挂钩那一刻就不那么有说服力了,还追捧和神话个屁。。。

不离不弃

一直以为诺奖的文科类比较扯淡,现在想想理科类越来越像是个骗局!

用户17xxx18

诺贝尔奖是西方自己人评出来的,当然获得者也是有一定的能力。但是西方一直都对中国人有偏见,能评上的概率不大。再说中国拿的少 不影响这些年中国科技发展得比他们快 比他们好!

efan_s

抱歉 大家都在忙着赚钱呢 都在压榨和反压榨之间斗争,哪有心思和时间研究科学

水滴

得诺奖的大多过去二三十年的科技进步,中国那时候刚起步,从现在往后二三十年,如果诺奖评委会眼睛不瞎,那么中国得到的诺奖也会增加的。但是感觉中国人现在都清醒了,知道诺奖是什么尿性,不是很迫切想要得诺奖。

棋盘上的咸蛋黄

双方追求不一样,中国经历百年屈辱,所以科技偏向于保家卫国,使人民过上好生活。而欧美国家追求的是科技探索,这些科技探索可以造福人类但不一定能造福平民。所以过渡追求诺奖不能说明什么。难道得诺奖的创新是好创新,得不了诺奖的创新就不是好创新了。那这个观点是不是有点唯金牌论而否定了每一个科研人员的努力了?

天天向上

日本拿了那么多奖,是不是科技碾压中国了?现在真实情况是与中国的差距越拉越大,送五百人去月球,中国不行吗?但是有必要吗?去那么多人干啥,去旅游吗?那需要多少钱?我们只需要论证可行性就足够了,真正核聚变能完美控制了,那时候真的星际旅行甚至是移民可能就会来临,据说2030年可以核聚变发电了。最关键是对科学和人才的尊重,一个民族尊重科学,爱惜人才,就能真正崛起。

牛8股

三观很正

拓普

中国人不知道哪里遗传的根性,干什么事总喜欢获得别人的认可,尤其是跟自己吊毛关系都没有的人。自己好好过日子不好吗?

包渊超

诺贝尔本来是西方控制的,中国科学院,国防科工委那些无名英雄哪个不甩他们十条街

茸城人

承认别人优秀很难吗?

Short-Term Capital

拿不了就是没本事,别总扯上政治

~~

张雪峰现在走的是互联网的网红路,这本就是文科生干的

gun

哈哈,意林编辑这是下岗再就业了?

樊笼里的自然

大炮指过去,别说一个诺贝尔奖,让他给谁给谁,还得求着接……

蓝天风车野茶花 回复 10-09 16:21

你这理论就是说你用刀对着路人说把钱交出来,他就得交给你,可是那是犯法的[哭笑不得]

狡兔三窟

诺贝尔奖现在还是个啥[得瑟],在现代已经什么奖都没含金量了,毕竟都是在逗你玩,老美总统年年都有诺奖,别人诺奖圈子内自嗨,你个媒体人掺合什么?

拉呱

我觉得我们网络上的各种喷子可以获奖。[抠鼻]

没事看看热闹拱拱火助助威

没有西白皮的承认,我们就什么成绩都没有了呗?!

武刀弄文

教育的本质变了,更多家长是为了孩子去追逐一个好单位好专业。

大脚丫

人家老外组织发的奖,关你什么事,这就哭上了

陈晨

呸

用户15xxx03

诺奖已成为打击政治对手的工具了。在政治面前从来就没有什么公平公正。

行者

小学作文就有强调时间地点人物三要素吧,现在的媒体就幼儿园水平

jcl2394

破除迷信,特别是要破除因西方的舆论主导而形成的迷信,炸药奖就是其中之一!

梁平

老张触动了太多人的利益了!

用户86xxx61

以色列和日本就是拿完所有的诺贝尔奖,也改变不了它们是品德最低劣民族的本性

彩環曲

咱们其实很多伟大的科学家都可以得诺贝尔奖,但是西方国家历来视我国为洪水猛兽,用各种滤镜,有色眼光,偏见傲慢的态度看待我们,方方面面打压遏制我们,就是怕我们的崛起,所以我国科学家想获得诺贝尔奖难上加难,然而以我中华民族不屈不挠的精神,历经百年屈辱磨难,又重回了世界丛林食物链之巅,这种精神才是值得提倡的,外国的月亮跟我们的一样,没什么好谄媚的。

大漠

什么时候要用洋奖证明自己了?另外中国获得全球秒杀诺贝尔奖的其它全球奖项少吗?

用户10xxx59

看是谁评奖就知道中国人不能因为有贡献就得奖

痕迹

请某院解释一下屠呦呦为什么不能成为院士!!!!

子天舒

世界上有两种文科 一是中国文科 其次是 中国以外的文科 他说的是中国文科没有用

小小落脚石

你这私货夹的有点显眼啊[doge]

火星撞地球

放轻松,中国离诺贝尔科学奖也不会太远了,最可能突破的就是医学和生物学。

包渊超

让西方继续玩皇帝新装好了,中国军工, Al人工智能,量子雷达,高超声速,全域信息化,无人作战体系,亚核武器等等已经甩美国一条街了

菩提树下

这么多美国人?

30听雨

美国的经济体量更大,是不是要送更多的人上月球

大道至简

从近些年诺贝尔和平奖得主可窥一斑

殇 歌

结晶牛胰岛素牛不牛?获奖了吗?这个要看对世界的推动,而不是一味地追求奖项!有些人默默无闻,却是推动人类进步的先驱!

无奈的石头

莫言哪个没发和其他人比,

青年宊级手

诺贝尔奖得主屠呦呦是值得尊重的科学家,其他人就算了吧。

xing Lee

标题是可以这样写的,内容简讯也可以这样写的。

猴子掰玉米

大s怎么死的?

用户18xxx73

诺贝尔奖本质上是西方主导的用来排挤华人的奖项,没有任何公平公正可言,国内现在的科研实力和研究成果某些领域已经可以碾压国际同类项目,诺奖无需过多关注

无式亮

诺贝尔奖,就是那个连门捷列夫都得不到的诺贝尔奖吗?

华山论剑

美国比中国经济体量大,也没把500人送月球再回来。欧盟也经济体量也不小,虽然不是一个国家,但科技合作无障碍,送到月球几个人了?

奔跑

之前什么都没有时,期望得到别人的认可和理解,现在基本上什么都有了以后,你特喵的爱理解不理解!(米粒奸祸众国为了自身的利益,哪怕置全世界联合国于不顾,谁又能说什么呢?)

烧烤达人

日本免疫方面的成就真的不能崇拜。多少继承731研究成果都不知道

帆De视线

我们的科技是落后了吗??既然没有落后,有没有这个奖项,感觉就是锦上添花的东西,评奖的评委里面有多少黄皮肤?

自然自由

学文的三十分子一足够了。

Sormaysa

电影奖不拍丑化中国的不能得奖,一个全世界最安全的城市排名一个我国城市都没有

用户15xxx16

张雪峰此话估计他自己说了也后悔,文科是服务业怎么了?理工科本质上也是服务业,服务业比农业工业地位低吗?销售比码农地住低吗?他本人干的不也是销售吗?行业之间没有必要有过多歧视。

道友我有万魂幡 回复 10-09 20:22

不好意思,理工不是服务业,文科的职责是辩经和远程养殖,理科生的职责是让敌人善歌善舞

东风

我中立,我波澜不惊

Real man

我感觉如果这个奖是全球性的,不带眼镜的话,他的含金量还是很高的,如果政治进入了就废了。

芸沄

日本是快乐教学和欧洲的没有多大区别但是人家还真有顶尖人才

我有一个朋友

只有一个屠呦呦

用户70xxx21

什么事都能扯到张,他就是一个网红而已!

用户10xxx72

诺贝尔就是个笑话!

枫叶

没必要追求那些,西方人搞出来的玩意,自己能强大才是真理

文件传输助手

诺奖的水准也就那样,歪不歪你看看和平奖给谁了就行,注定不会把奖给你

呼风唤雨 回复 10-10 02:06

你的认知就是要把和平奖颁发给最听话的人,因为他最和平,然而诺贝尔和平奖是颁发给促进和平的人的,而不是听话的人,怎么促进和平?战争是最容易快速达成和平的!你的认知完全体会不到这点

IQ是个奇迹

你得看都是些什么博士