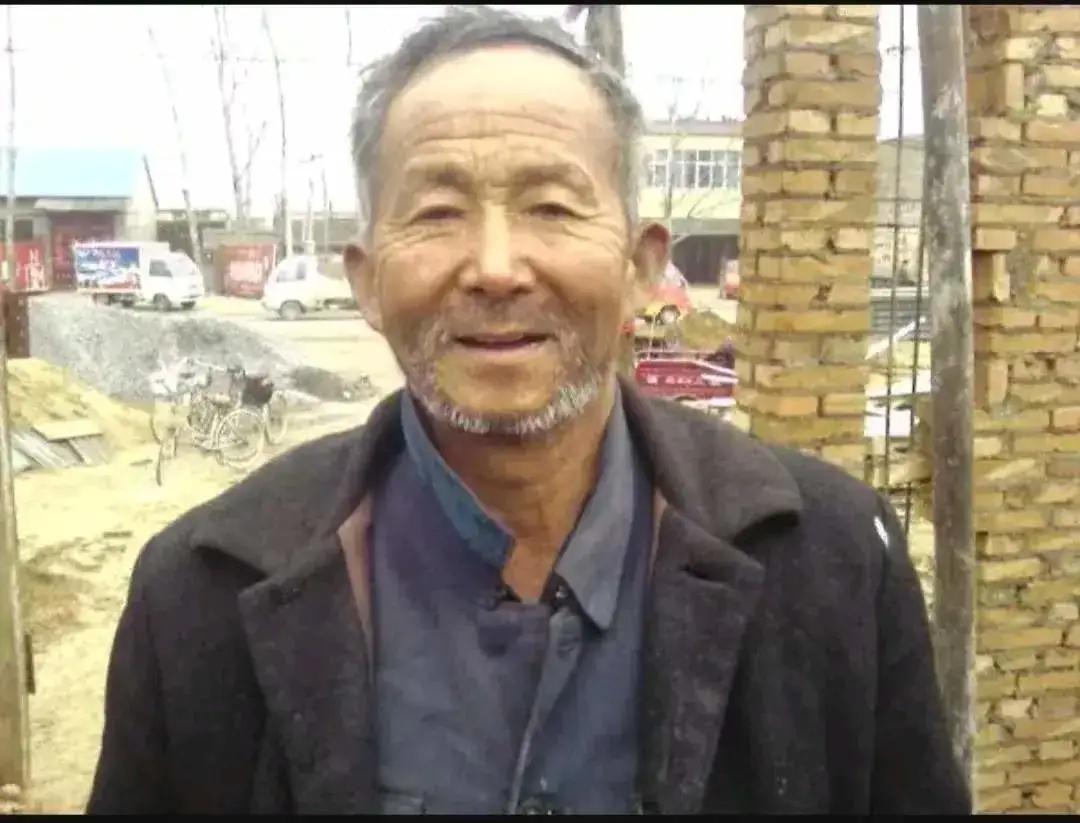

17年没回家,孩子没见过一面,名字都改了,一封家书都没写,他主动从生活里“消失”,只为了那一句:“我愿以身许国。” 谁也没想到,这个决定,会让王淦昌整整错过了三个诺贝尔奖。 1978年,北京,王淦昌回来了。头发白了一大片,眼神却依旧犀利。 可身边最亲的家人,却站在门口愣了半天,没人敢叫一声“爸”,也没人喊得出“老王”。 他们只知道,这个穿着旧呢子大衣、手里提着公文包的男人,17年前“被调走”之后,就再也没回来过。 连封信都没有,连张照片都没留。可问题来了,他去哪了? 没人知道。邻居说他是出国了,孩子以为他是病了,老伴甚至一度以为他牺牲了。 直到国家解密,他才从“王京”变回“王淦昌”。 是的,王淦昌改了名字。1961年,当国家启动核武器工程,向他发出邀请时,他没有任何犹豫,二话不说在纸上写下两个字:“王京”。 从此,那个在国际舞台被誉为“东方科学家”的王淦昌,彻底从公众视野里消失。 他亲手关上了自己的荣誉之门,转身走进了荒漠和机密。 那时候,他刚在苏联带队做出重大突破,从4万对底片中,找到了反西格马负超子的踪迹。 这在国际物理界是大事件,有专家当场预言:“这个研究组的成果,诺贝尔奖跑不了。” 但王淦昌没等颁奖,也没等喝庆功的香槟,直接登上了回国的火车。 连苏联同事都懵了:“你疯了?”他只是说:“祖国需要我。” 这已经不是他第一次放弃诺奖了。 早在1932年,中子刚被提出时,他在德国读博士,已经提前一年就提出过相关实验设想。 但导师没采纳,结果查德威克用了类似的方法,拿走了奖。 1941年,他又提出了验证中微子的革命性方法。 这个想法太超前,论文一登上《物理评论》,立刻引爆学界。 可国内条件不允许试验,他只能眼睁睁看着几十年后,别人拿着他的思路做出了成果,领奖去了。 两次擦肩而过,他没说一句遗憾。 第三次机会来了,他却亲手把它掐断。因为那一年,他要为中国造出自己的原子弹。 “搞核武器,是不可能有荣誉的。”这句话,他一开始就明白。 所以从1961年到1978年,他消失了整整17年。 没有科研论文,没有公开演讲,没有荣誉勋章。 他在青海,在新疆,在罗布泊。 夏天热得人晕厥,冬天冷得鼻血直流。 他是基地里年纪最大的人,却每天第一个起床,最后一个睡觉。 别人吃饭,他在做试验;别人休息,他还在记录爆炸数据。 原子弹起爆装置的爆轰试验,他带头做了上千次。 炸药、火药、导线、引爆器,没有一项他不亲自过手。 有人劝他:“您是院士,别亲自上了,危险。” 他只笑了笑:“危险是一定的,但谁来顶?我来吧。” 1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。 王淦昌从掩体里冲出来,激动得像个孩子,挥着手喊:“成功啦!我们成功啦!” 可他没告诉家人。 那天晚上,别人都在庆祝,他一个人回到帐篷,翻开那本发黄的日记,写下了一句话:“今天,是中国真正站起来的一天。” 两年后,氢弹爆炸成功,他又在现场。 这一次,他什么都没说。只是站在远处,望着天边烟云散去,默默点了一根烟。 直到1978年,他才被允许离开核基地,回到北京,恢复原名。 可回到家,家已经变了。孩子已经长大,不再记得小时候那个“天天出差”的爸爸。 老伴早已习惯一个人过日子,连王淦昌最喜欢喝的茶,都不知道该泡浓还是泡淡。 他没抱怨一句。 他只是坐在老书桌前,重新打开自己的笔记本,继续研究激光约束聚变。 那时,他已经是七十多岁的老人了。 1986年,他又和王大珩、杨嘉墀、陈芳允一起,向中央建议启动“863计划”,推动中国高技术发展。 他不是为奖而来,也不是为奖而走。 1998年,王淦昌在北京病逝。临终前,他嘱咐家人:“别办追悼会,简单点就行。” 一年后,国家追授他“两弹一星功勋奖章”。 他的墓碑上刻着六个字:“王淦昌,国家科学家。” 没有“核物理奠基人”,没有“诺奖候选人”,没有“世界级科学家”。 就六个字,刚刚好。