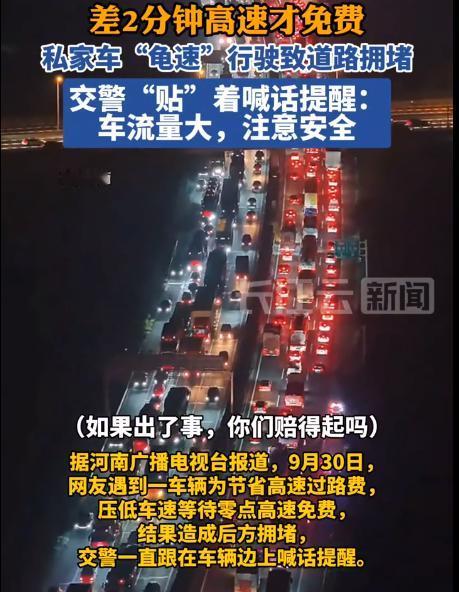

“良心不会痛吗?”男子为了蹭高速免费,选择提前上高速,结果,预估出现偏差,在即将达到收费站下高速时,发现还有2分钟才到12点,男子竟然故意压低车速,比龟速还要龟速,导致后方车辆急刹,并造成严重拥堵,交警“贴”脸开大:知不知道后面堵到什么地方了?如果出了事,你赔得起吗? 节假日一上路,感觉人人都在进行一场复杂的计算,试图找到那条独属于自己的“最优路径”。可当成千上万的“聪明人”同时出发,奔赴同一个“提前出行高峰”时,公路系统往往会用一场集体困境来回应这份热情。 这背后,藏着两种典型的“最优解”算计,一种是精确到秒的微观成本算计,另一种是依赖科技的宏观路线规划。但奇怪的是,这些看似理性的选择,最终却常常把我们带向了危险和低效。 有些“精明”,是致命的。当一个人的计算器里只剩下几十块过路费,而抹去了安全和他人时,他的“最优解”就成了公共安全的巨大隐患。 就差两分钟,就到午夜免费时段了。这位司机师傅在临近收费站时才发现这点时间差,他没选择去服务区稍作休息,而是做出了一个惊人的决定:在高速主路上,把车速降到比龟爬还慢。 他这一脚刹车,把自己的车变成了一个移动路障。后方的车辆不得不紧急制动,长长的车龙瞬间堵死。交警赶来当面严厉质问,旁边的车狂按喇叭、闪着大灯,他却无动于衷。 这种算计的背后,是一种可怕的自私。为了省下几十块钱,他把后方所有车辆,特别是那些制动距离超长的大货车,都推到了连环追尾的悬崖边。他没想过,一旦出事,几十块和巨额的修车费、医药费哪个更重要;更没想过,被他堵在身后的车里,或许有急着去医院、探望老人的家庭。这种“小聪明”,赌上的是一群人的安危。 如果说这种微观算计是短视的自私,那么在宏观的拥堵面前,另一种看似高明的计算也常常失灵。 国庆中秋假期,两辆车结伴去广西。司机B是导航的忠实信徒,跟着实时推荐的“避堵”路线走。而司机A,则做出了一个很“老派”的选择——跟在一辆长途大巴后面。 结果呢?依赖算法的司机B很快就笑不出来了。那条所谓的“捷径”,因为被导航推送给了成千上万个像他一样急于避堵的用户,迅速变成了新的“堵点之王”。最后,他在高速上纹丝不动,硬生生把车开成了旅馆,直接睡起了大觉。据说,有人12个小时都没开出50公里。 而另一边,跟着大巴车的司机A,虽然车速不快,但一直在稳步前进。那位经验丰富的大巴司机,压根不全信导航。他靠的是一个由同行组成的对讲机网络,那是真正的“实时路况”,加上自己脑子里的活地图,时而下高速,时而走国道,路线飘忽不定,却总能找到流动的缝隙。 最终,当司机A到家时,司机B还在路上排着长队。这场算法孤岛与经验网络的对决,结局出人意料。算法为每个孤立的个体提供了看似最优的选择,却因为信息趋同,制造了更深层次的拥堵。而那个由人组成的沟通网络,却用持续的流动性,战胜了理论上的“最快速度”。 所以,到底什么才是高速公路上的“最优解”? 或许,真正的驾驶智慧,是构建一种更有韧性的计算模型。它包含着安全冗余、可预测性和对公共系统的责任感。 面对两分钟的时间差,那个聪明的选择本该是驶入服务区,把等待变成休息,这是为安全留出的“冗余”。同样,在看不到头的车流里,那位跟随大巴的司机追求的不是最快,而是“一直在动”的确定性,这在极端路况下比速度珍贵得多。 从为了两分钟的免费而堵死一条路,到因为导航的“聪明”而被困十二小时,这些故事都在提醒我们个体“最优解”的局限性。 在这个车轮滚滚的时代,我们需要的不仅是更智能的算法,更是具备远见和公共精神的驾驶者。真正的“最优路径”,是那条能让我们和别人,都能安全、顺畅抵达的道路。