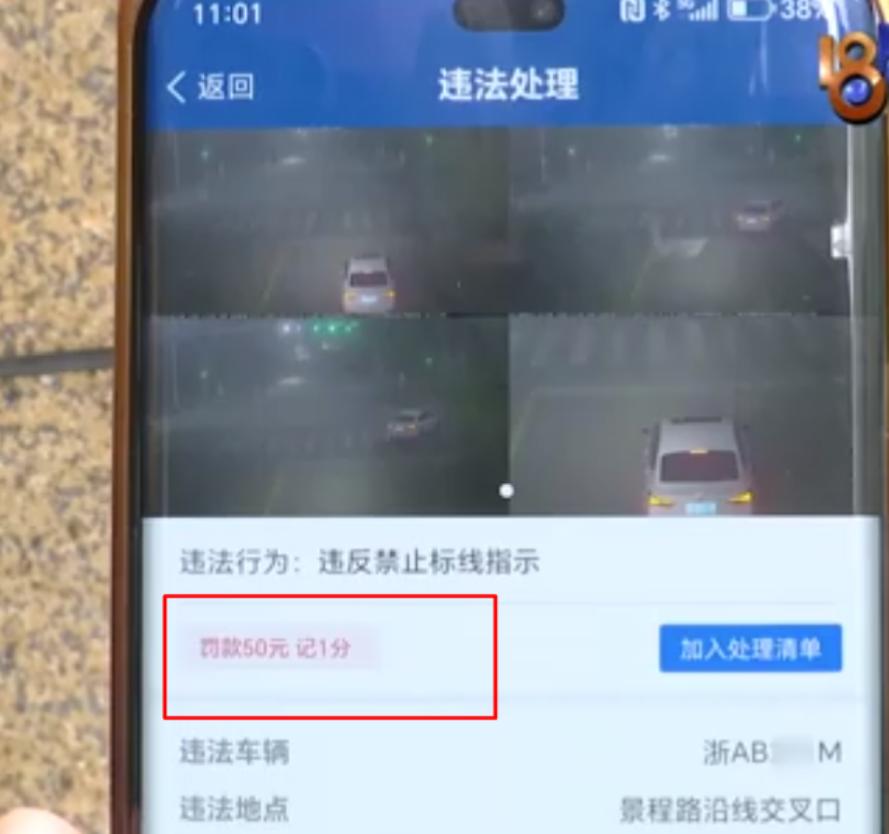

浙江吴女士,准备给新车上牌时,却意外发现名下浙A牌照多了一条“乌龙违章”,罚款50元扣1分。她从没去过青海西宁,可抓拍画面却显示一辆青A小车违规。这原本是一起再明显不过的识别错误,本以为几天就能解决,没想到一个半月过去了,换来的始终只有四个字——“耐心等待”。 吴女士换了新车,打算十月底上牌照。按照习惯,她事先在交管APP上查询是否有违章记录,好提前处理,避免影响上牌。可一查,她愣住了。系统提示有一条罚款50元、扣1分的违章,地点远在青海西宁。吴女士心里一阵犯嘀咕,她自己平时开车谨慎,绝无违章,更关键的是,她从未去过青海,车子也从未驶出浙江。 她反复确认,甚至询问家人是否有人开过车去过西宁,答案都是“不可能”。为了搞清楚,她点开违章详情,结果一看笑了:抓拍的车辆是白色小车,车牌号青A开头,而她的车是浙A黑色小车,明显不符。这个错误摆在眼前,她心想不过是系统识别差错,提交复议就能删除。 于是她向交管部门提交了申请。工作人员表示:“这个违章发生在西宁,我们浙江这边系统没法直接处理,只能帮你上报。”吴女士也理解,毕竟系统之间存在地域分割,想来不过十天半月的事。 可没想到,半个月过去了,违章依然挂在名下。吴女士担心当地“踢皮球”,便主动联系了西宁的交警。对方态度不错,但回复依旧是那句:“已经上报,请耐心等待。”吴女士原本心里安慰自己,这回肯定没问题。可又一个半月过去,违章依旧纹丝不动。 新车的上牌时间越来越近,她心急如焚。为此,她求助调解员帮忙。调解员拨打西宁交警电话,对方再次解释:“抓拍都是系统识别,不是人工操作,颜色、车牌错位的情况有,但都要人工审核删除。”但对于多久能删除,他们依然给不出准确答复。 无奈之下,吴女士选择了投诉。可不管是热线电话还是窗口咨询,得到的答案如出一辙:“已经上报,请耐心等待。”这让吴女士彻底失望:“为什么这么明显的错误,却要耗上一个半月?要等多久才能处理?难道50元罚款和1分比新车上牌还重要吗?” 从法律角度看,吴女士的无奈显而易见。《道路交通安全法》第一百一十四条明确规定,交管部门依据监控记录处罚车辆所有人,但前提是能确定违法行为与车辆相符。本案中,吴女士的浙A车与青A车无论在号牌、颜色还是车型上都不一致,显然不具备处罚前提。 更关键的是,《道路交通安全违法行为处理程序规定》第二十二条明确指出,监控记录若经核查发现与实际车辆不符,应当予以消除。这条规定就是专门应对类似乌龙情况。吴女士提交申请后,交管部门理应立即启动核查和撤销程序,而不是让她无限等待。 还有一个时效问题。《道路交通安全违法行为处理程序规定》第五十九条明确要求,对当事人申诉的,应在规定时限内核查并书面告知结果。通常这个期限不超过十个工作日。吴女士一个半月都没等到书面答复,显然已经超过合理时限。执法机关的迟缓,客观上侵犯了她的合法权益。 如果最终为了顺利上牌,吴女士被迫自掏腰包缴纳罚款,她还能怎样维权?这里就涉及《民法典》第一千一百六十五条的过错责任原则。规定明确指出,因过错侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任。换句话说,这起错误完全源自系统识别和后续处理不当,吴女士完全无责。如果她因被迫缴纳罚款或延误上牌导致额外损失,完全可以凭借申诉记录、通话录音、缴费凭证等证据,依法追究相关责任部门的赔偿责任。 很多人可能会说,不就50块钱吗?至于吗?可法律的价值从来不在于金额大小,而在于保障公民权利是否被尊重。今天是50块钱,明天若是5000、5万,公民的信任能否还在?如果连一条错误违章都能无限拖延,那老百姓怎么敢相信更复杂的案件会得到及时、公正处理? 事实上,这类“乌龙违章”并非个案。近年来,随着电子监控系统覆盖率提升,车牌识别出错的情况时有发生。号牌相似、车身颜色接近、光线角度干扰,都可能让系统误判。这本无可厚非,但关键在于——错了要改,且要快改。当错误不能及时修正,当“耐心等待”成为唯一答复,法律赋予的救济权利就形同虚设。 法律的底线在于程序公正。公民守法驾驶,却因系统错误而被迫承担无端压力,这是对“无罪推定”原则的现实挑战。执法部门的每一次迟缓,都是对社会信任的一次消耗。

用户93xxx86

[赞][赞][赞]