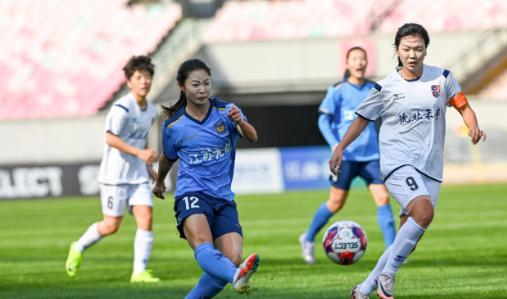

荒诞呀,赞助商抵制男足,要解散的却是成绩更优的女足,谁能想到,一场针对男足的赞助商抵制最终的代价,却要让女足来扛? 近日,中足联提出提议为压缩球队开支,将不再强制要求俱乐部设立女足球队。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 9月21日,北青记者肖赧报道,中足联提议从下赛季起,中超梯队数量减半且不再强制要求设立女足球队,此提议引发广泛关注与讨论,其专业合理性值得深入探究。 荒诞这两个字,最近在中国足球的新闻里频频闪现。 因为一场男足的赞助商危机,最先被摆上“砧板”的,竟然是女足! 想想就让人觉得讽刺:成绩更好的要替表现更差的买单,这像不像一个成绩全优的学生,被老师要求替“学渣”交补课费? 事情的起因并不复杂,由于球迷抵制,男足的赞助商一个接一个撤退,经费紧张成了摆在桌面上的难题。 中足联为了“救火”,提出了一份意见稿,打算从俱乐部的负担上动刀子。 文件里写得清清楚楚:从2026赛季起,中超、中甲、中乙的梯队数量统统要腰斩,俱乐部可以挑最关键的三个年龄段留下,其余的就地裁撤。 更大的震荡在后头,俱乐部今后不再被强制要求设立女足球队,女足,从“必须”到“随便”,只用了一行字。 乍一听,这些政策似乎是帮俱乐部减负。 毕竟金元足球的泡沫破灭后,大部分俱乐部连一线队工资都难以发全,过去的规定要求他们要有六支、五支、四支梯队,不少俱乐部只能走形式,找学校挂名,找机构拼凑。 结果是比赛打成了“屠杀局”,U21联赛里经常出现十比零的比分,根本谈不上培养人才。 青训的生态已经变了,校园足球和地方青训中心正在崛起,孩子不再非得依附俱乐部梯队才能踢出名堂。 于是,减负就成了顺理成章的理由。 然而,荒诞的地方也在这里,女足不是负担,她们的成绩远远优于男足。 中国女足世界排名第16,亚洲第4,多少次在国际舞台上为国争光。 反观男足,排名低得让人一言难尽,却依旧享受着最多的资源。 而女足本来就经费紧张,常常靠男足板块的资金来维持。 如今男足的赞助危机爆发,资金链绷紧,第一刀竟然砍向女足,这不就是典型的“强者替弱者背锅”吗? 对于这项政策,声音是分裂的,有人说,终于给俱乐部松绑了,别再搞那些徒有其表的梯队,省下钱才能活下去。 也有人冷笑,这分明是朝令夕改,把过去的努力推翻重来,尤其女足被拿来“节流”,是对她们的巨大打击。 支持者和反对者的争论,本质上就是现实和理想的碰撞。 但问题也很清楚,光靠减负解决不了根本,俱乐部要想长久生存,必须学会赚钱。 今年的中超球市确实热闹,大连英博这样的球队光靠票房一年就能进账四五千万。 但除此之外,转播权、赞助、衍生品开发,依旧是短板,钱没办法赚,光省能省出未来吗? 再这样下去,明年可能还会有新的“砍政策”。 真正令人感到心凉的,是女足姑娘们的前途,她们本就不容易,常年训练条件艰苦,薪水水平远不如男足,如今还要面临球队被解散的风险。 那些正在拼命追逐梦想的年轻女孩,会不会突然发现自己连一个踢球的平台都没了? 如果真走到这一步,不只是一个个职业生涯的断裂,更是对中国女足未来发展的重创。 回头再看,靠牺牲女足来为男足续命,这到底是治标,还是饮鸩止渴? 中国足球的问题根深蒂固,缺的从来不是一两项政策,而是一套能让各个环节正常运转的体系。 从青训到职业联赛,从资金流转到商业开发,没有一个环节能靠“砍”就解决。 相反,真正的希望在于并肩作战,而不是拆东墙补西墙。 女足为国争光时,全社会都在喊“铿锵玫瑰”,而当经费紧缩时,她们却成了第一个被舍弃的对象。 这种冰冷的现实,或许正是中国足球困局的缩影。 所以,路到底在何方?是靠牺牲成绩更优的女足来苟延残喘,还是踏踏实实去建立一套可持续发展的体系? 答案其实不难,足球场上,强弱本该由实力决定,而不是由谁更容易被牺牲来定义。 中国足球想要真正走出困境,靠的是团结、体系和长远眼光,而不是一刀刀砍向最不该被砍掉的地方。 这就是如今的荒诞——男足的危机,却让女足付出代价,倘若这种逻辑继续下去,中国足球的未来只会更加模糊。 真正需要回答的问题是,我们究竟要走向怎样的路? 大家觉得这样的做法正确吗?是否对女足不公平呢?