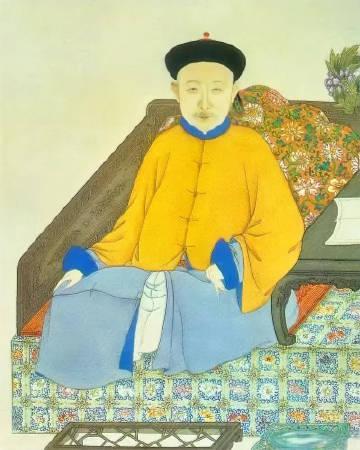

乾隆灭掉准噶尔,屠尽男丁灭族,对当时的世界造成了极大的震撼。很多人误以为准噶尔是一个部落,实则不然,它其实是一个中亚地区的庞大帝国。他与清朝的恩怨素来已久,时至乾隆上位,他面对的就是这个与清朝缠斗了将近一个世纪的庞然大物。 2025年,中国第一历史档案馆的恒温库房里,一卷标注 “乾隆二十年平定准噶尔军需奏销档” 的黄绫本静静陈列。 档案中 “调兵五万,分西、北两路,西路出巴里坤,北路出乌里雅苏台” 的朱批,是乾隆帝启动平准战事的直接证据,而附件中 “每兵携三月口粮,火器营配威远炮五十尊” 的记载,则揭示了清军此次出征的周密准备 。 这组档案,成为解开乾隆平定准噶尔这一历史事件的关键钥匙。 从档案记载来看,清朝与准噶尔的矛盾并非始于乾隆。 《康熙朝起居注》中,清晰记录了 1688 年噶尔丹攻入喀尔喀蒙古后,康熙召集议政王大臣会议的场景:“噶尔丹势盛,若不早图,必为边患。” 随后清军在乌兰布统之战中虽击退准噶尔,但《清圣祖实录》明确提到 “准部主力未损,仍控丝绸之路北道”,这也为后续雍正朝的战事埋下伏笔。 雍正九年,清军与准噶尔在和通泊激战,《雍正朝满文朱批奏折》中,抚远大将军马尔赛的奏报称 “我军阵亡七千余,准部亦受重创”,此战让清朝意识到,准噶尔凭借游牧民族的机动性与对西域地理的熟悉,绝非短期可平定。 乾隆帝即位后,对西北局势的关注体现在大量朱批奏折中。 1745 年准噶尔发生内乱,《乾隆朝实录》记载乾隆帝在养心殿召见陕甘总督庆复时强调:“准部内乱,乃天亡之机,然需待其势竭,不可轻举。” 这种谨慎态度,直到 1754 年阿睦尔撒纳归附后才发生转变。 档案中《阿睦尔撒纳降清呈文》原件显示,他不仅详细供述了准噶尔各部首领矛盾,还献上伊犁地形图,标注了 “达瓦齐驻军薄弱处”,这成为乾隆下定决心出兵的重要依据 。 1755 年正月,乾隆在《命将出征谕》中明确 “乘其内乱,一举荡平”,并在谕旨中划定两路大军的进军路线与后勤补给方案,与前文提及的军需奏销档内容完全吻合。 然而,战事的转折超出了预期。《乾隆朝平定准噶尔方略》中收录的清军将领班第奏报,记录了 1755 年秋阿睦尔撒纳叛乱的经过:“阿睦尔撒纳于伊犁擅称总台吉,撕毁御赐黄马褂,勾结沙俄,围困我军。” 班第在最后一份奏报中写道 “臣等力战不敌,惟以死报国”,随后战死,这份染有血迹的奏报原件,现藏于中国第一历史档案馆,成为这段历史的沉痛见证。 消息传到北京后,《乾隆起居注》记载,乾隆帝 “御乾清宫,召诸臣议,怒掷玉如意于地”,随即下达《进剿阿睦尔撒纳谕》,调兵增援,并在谕旨中强调 “此次进兵,必尽歼顽梗,永绝边患”。 接下来的军事行动,清军采取 “分进合击” 策略,西路军从巴里坤出发,北路军从乌里雅苏台推进,档案中伊犁将军兆惠的奏报称 “我军于格登山夜袭准营,歼敌数千,达瓦齐遁走”。 而关于 “高过车轮者皆斩” 的命令,《乾隆朝实录》乾隆二十二年条目明确记载,此令针对的是 “反复叛乱之准部顽民”,但同时也收录了陕甘总督黄廷桂的奏疏,提及 “部分牧民惧诛,逃往哈萨克境”,反映出政策执行中的复杂情况。 战后,《伊犁将军府设立章程》档案显示,清政府在伊犁设将军,统辖天山南北,同时推行 “屯田政策”,从陕西、甘肃迁移农民垦荒,《户部屯田档》记载,至乾隆二十五年,西北屯田面积达 “二十余万亩,岁收粮三十万石”,有效巩固了对西域的统治。 从历史影响来看,《清朝文献通考》中 “平定准噶尔,拓地二万余里” 的记载,客观反映了此战对中国疆域奠定的意义。 但档案也揭示了代价:《军需奏销总册》显示,此次战事耗银 “逾三千万两”,相当于当时清朝两年的财政收入;而《理藩院则例》中关于 “准部旧俗禁止” 的条款,也为后来的民族关系埋下隐患。 中国社会科学院历史研究所整理的《准噶尔遗民档案》显示,部分幸存准噶尔人被编入 “厄鲁特营”,纳入清朝八旗体系,但其语言、文化逐渐被同化,这一过程在《伊犁将军府档案》的户籍记录中可清晰追溯。 如今,这些珍贵档案均妥善保存于中国第一历史档案馆、故宫博物院等机构,部分已通过数字化手段向公众开放。 学者依托这些一手史料,不断深化对这段历史的研究,既肯定乾隆平定准噶尔维护国家统一的历史功绩,也客观分析其政策中的局限性。 这些档案不仅是历史的见证,更成为当代人认识边疆历史、理解民族关系的重要依据,提醒着人们:历史的决策往往复杂多维,唯有依托真实史料,才能做出全面客观的评判。 主要信源:(凤凰网——乾隆收复新疆:消灭盘踞北疆消灭准噶尔)