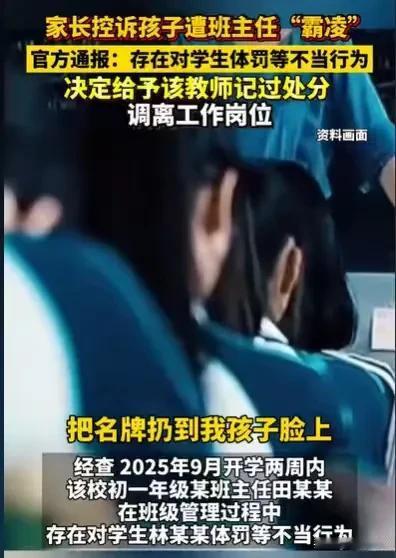

太气人了!山东济南1位田姓老师在午休期间,要求一个孩子像狗一样趴在地上。之后还连扇孩子耳光。教育局通报记过,调离岗位。 9月18日,一段监控视频,把一所学校推上了风口浪尖,在画面里一个初一男孩被反复要求趴在地上,学狗一样去捡桌上的名牌。孩子刚站起身,还没来得及喘口气,班主任的手就甩了过去,“啪啪”几下清脆的耳光,在安静的教室里显得刺耳又残忍。 这不是传说中的“熊孩子”,而是刚刚进入初中的林某某,一个外表瘦小、性格安静的孩子。短短两周时间,他已经经历了多次体罚:操场罚站、课堂扇耳光、趴地学狗……每一件事都足够让人揪心。 母亲一开始并不知情。只是注意到孩子每天上学时神情紧张,甚至说“不敢去学校”。她一次次追问,孩子却支支吾吾。直到某天,孩子终于忍不住哭着说出实情。母亲要求查看监控,看到那一幕时,她几乎崩溃失声。 而此事并非孤立的一次打骂,林某某的母亲发现,孩子在班级里的座位安排就充满了“刻意”。林某某是班里个子最矮的,却被安排在最后一排。正常情况下,老师通常会根据身高或学习情况合理安排,但林某某既不是成绩最差的,也不是调皮捣蛋的。老师还当众对他说过一句:“你就老老实实待在这里,别让你家长来找我。” 这句话让母亲心里凉透了。一个初一新生,在陌生环境里本就容易紧张,如果再遭遇这种“特殊对待”,很难不觉得自己被孤立。母亲曾向小学老师打听过孩子的性格,得到的评价是“听话、爱帮忙”。 这样的孩子在新学校却成为被重点“惩罚”的对象。难怪母亲会怀疑,这一切并不是单纯的纪律管理,而是带有某种针对性的压制。而这种“安排”,往往比一次体罚更可怕。它让孩子在集体中被边缘化,产生强烈的羞耻感。 9月18日,济南市教育局终于发布了通报。官方调查认定:育英中学初一年级班主任田某某确实存在体罚学生的行为。处理结果是,给予田某某记过处分,并调离原岗位;学校党委书记黎某被诫勉,还要向家长和学生当面道歉。 通报一出,舆论瞬间沸腾,母亲并不买账,她认为“调岗+记过”的处理太轻了。毕竟孩子遭受的不是一次口头批评,而是连续多天的羞辱和打骂。于是她聘请了律师团队,准备通过法律途径继续维权。 根据《未成年人保护法》写得很清楚:任何人不得对未成年人实施体罚、变相体罚或侮辱人格尊严的行为;情节严重的,要依法追究责任。 《教师法》也明确规定:教师必须尊重学生人格,禁止体罚或变相体罚,一旦违反,可以受到行政处分,严重的甚至要承担刑责。 从字面上看,田某某的行为已经触碰了法律的红线。问题是,这些条文如何落实?在现实里,家长要拿到监控,不是件容易的事。林某某母亲为此多次交涉,才勉强看到三天的片段。如果没有这段视频,这起事件很可能被掩盖在“老师严格管理”的说辞里。 有律师就指出,这不是简单的“教育方式问题”,而是涉及人格侮辱和身体侵害,性质恶劣。还有专家呼吁:学校必须建立更完善的监督机制,让家长有权在合理范围内查看监控,以免类似事件再次发生。制度的缺口,就在这次事件中暴露无遗。 通报发布后,舆论几乎是一夜之间爆炸。微博话题阅读量过亿,抖音、小红书上也充斥着家长的愤怒评论。人民日报、新华社等主流媒体接连发表评论,直指问题核心:“老师绝不能成为霸凌者。” 网友的观点却并不一致。一部分人主张从严处理,认为这样的老师不配再站讲台,应该撤销教师资格,永远清除出队伍。 另一部分人则提醒班主任压力巨大,面对几十个学生难免情绪失控,是否应该给改过的机会? 争论的背后,其实是公众对教育质量和师德水平的焦虑。有人说,现在并不缺老师,完全可以“优胜劣汰”;也有人担心,如果处理太严厉,会让老师不敢管学生,反而让课堂秩序失控。 在多数家长看来,最担心的不是“老师敢不敢管”,而是“还会不会有人再被这样对待”。孩子信任老师,把他们当成依靠,如果这种信任被打碎,对孩子的心理伤害远比一记耳光更深。 心理学专家提醒:遭遇公开羞辱的孩子,可能长期处于自卑和恐惧状态,需要专业干预,否则会影响整个人格发展。 林某某母亲的坚持,不仅是为了自己的孩子,更是为了所有家长心中的那份底线。在全国反校园霸凌的氛围里,人们没想到竟然会是老师变成了施暴者。这一事件带来的冲击,是对整个教育系统的一次拷问。 惩罚轻还是重,并不是唯一的答案。真正重要的是,如何让每一个孩子走进校园时,能带着信任和期待,而不是恐惧和委屈。 正如有网友写道:“这位母亲争取到的光,会照亮更多孩子。”愿这道光,能够让教育回归本真,让教师不再被质疑,让孩子们不必再经历本该属于成人世界的痛苦。 来源:杭州网 9月19日