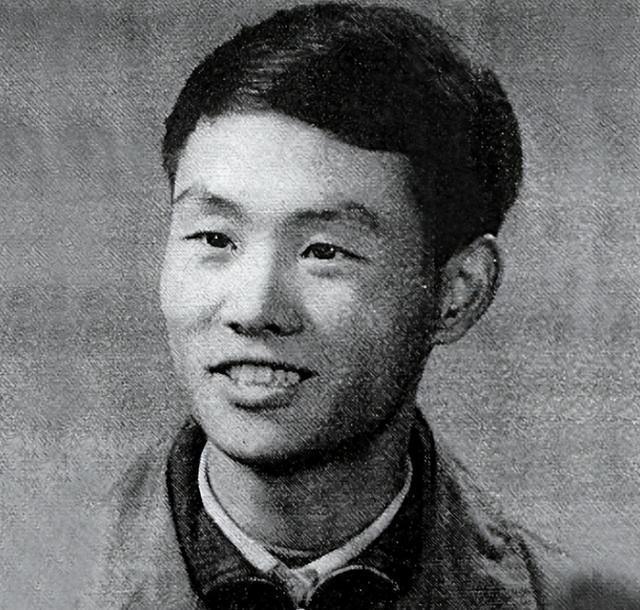

1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? 1979 年 1 月 4 日,南京溧阳县石佛寺农场的铁门 “吱呀” 打开,32 岁的任毅攥着皱巴巴的无罪释放证明,一步步走出监狱。 冷风卷着稻草屑打在他脸上,他望着远处灰蒙蒙的农田,突然想起 10 年前那个冬日 —— 法官念出 “死刑” 判决时,他已经闭上了眼,可下一秒 “改判有期徒刑 10 年” 的声音,让他以为出现了幻听。 1970 年的南京市公检法军事管制委员会审讯室。 任毅穿着洗得发白的知青服,双手被反绑在身后,听着法官一字一句念出判决书:“任毅创作反动黑歌《知青之歌》,经苏联电台播放,煽动知青对抗国家政策,判处死刑,立即执行。” 他的心猛地沉到底 —— 从 1969 年被逮捕到现在,数月审讯里,他无数次解释那首歌只是思乡,可没人相信。 就在法警要上前带他走时,审讯室的门突然被推开,一名工作人员匆匆进来,在法官耳边低语几句。 法官脸色一变,重新拿起判决书:“经上级复核,改判任毅有期徒刑 10 年。” 任毅愣住了,直到被押出审讯室,还在反复确认 “不是死刑?” 这一切的起点,要从任毅童年的音乐梦说起。在南京秦淮河边长大的他,比同龄孩子更早接触音乐 ——10 岁时加入南京小红花艺术团,第一次摸到吉他时,指尖触到琴弦的震颤,让他瞬间着了迷。 老师教他识谱,他把乐谱抄在作业本背面,放学路上也哼着旋律;后来学二胡,为了练揉弦,手指磨出茧子也不放弃。 艺术团的日子,让音乐成了他刻在骨子里的习惯,也为后来那首改变命运的歌埋下伏笔。 1968 年冬天,21 岁的任毅响应号召,背着铺盖卷和那把旧吉他,和同学们一起到江浦县汤泉公社插队。 从城市到乡村,落差比他想象的更大:白天在田里割稻,腰弯得直不起来,手上被稻叶划满小口子;晚上挤在知青点的土坯房里,油灯昏黄的光下,大家总围着他,说 “任毅,弹首歌吧,想家了”。 有天晚上,知青点的老周叹着气说 “要是有首歌能唱出咱们的苦和想,就好了”,任毅没说话,掏出吉他 —— 当时吉他弦断了一根,他就用剩下的五根弦,边弹边哼,“我的家乡在南京,秦淮河边,夫子庙前……” 旋律简单,歌词朴实,却刚好戳中了所有人的心事。这首后来被叫做《知青之歌》的歌,就这么即兴创作出来,没成想会像风一样,很快吹遍了周边的知青点。 可歌曲传唱中,意外发生了 —— 有人抄歌词时,把 “我深深眷恋着家乡” 里的 “眷恋” 误写成 “深陷”,一字之差,在那个敏感年代成了 “把柄”。 更没想到的是,1969 年下半年,一名知青回城时,把抄录的歌带到了边境,竟被苏联电台拿到,还以《中国知青之歌》为名播放。 当时中苏关系紧张,这一下,“思乡民谣” 成了 “反动黑歌”。当地公安起初觉得 “小题大做”,可上级得知后,立刻成立专案组,任毅的名字很快出现在逮捕名单上。 被捕后,审讯人员反复问他 “是不是故意写歌反党”,任毅始终坚持 “只是想家,没别的意思”。就在案件要定死刑时,案卷送到了江苏省革委会主任许世友将军手里。 据当时的工作人员回忆,许世友在会议间隙翻看案卷,看到 “死刑” 判决时,皱着眉看完了全部材料,突然拍案而起:“一个年轻人,写首歌想家,怎么就该死?” 他拿起红笔,在案卷上写下 “此人年轻,历史简单、清白,无死罪”,正是这短短 15 个字,把任毅从死亡线上拉了回来。 改判后,任毅被送到石佛寺农场服刑。那里的日子很苦:每天天不亮就起床,挑着装满粪水的木桶去浇地,肩膀被扁担压得红肿,晚上只能睡在铺着稻草的地铺上。 他不敢提自己会音乐,却忍不住在心里记旋律 —— 有次在农场仓库整理旧报纸,他偷偷把报纸边角撕下来,用炭笔在上面画五线谱,藏在床板下,怕被发现,每次只画几小节。 最让他揪心的是家人:母亲来探监,要坐一整天的车,带的饼干总被没收,只能隔着铁窗哭着说 “你好好活,妈等你”;1975 年,妹妹因病去世的消息,还是同监的犯人偷偷告诉他的,他躲在厕所里,咬着袖子哭,不敢出声。 1979 年出狱时,任毅 32 岁,青春早已不在。 回南京后,他在绒线厂找了份打包的工作,每天重复着机械的动作,可下班后,还是会拿出那把旧吉他 —— 琴身的划痕还在,断过的弦已经换了新的,他弹起《知青之歌》,声音比当年沙哑,却多了几分释然。 后来,他又开始写歌,写改革开放后的变化,写身边人的生活,虽然没再像《知青之歌》那样被广泛传唱,却成了他排解情绪的出口。 信源:《知青之歌》背后的故事——光明网