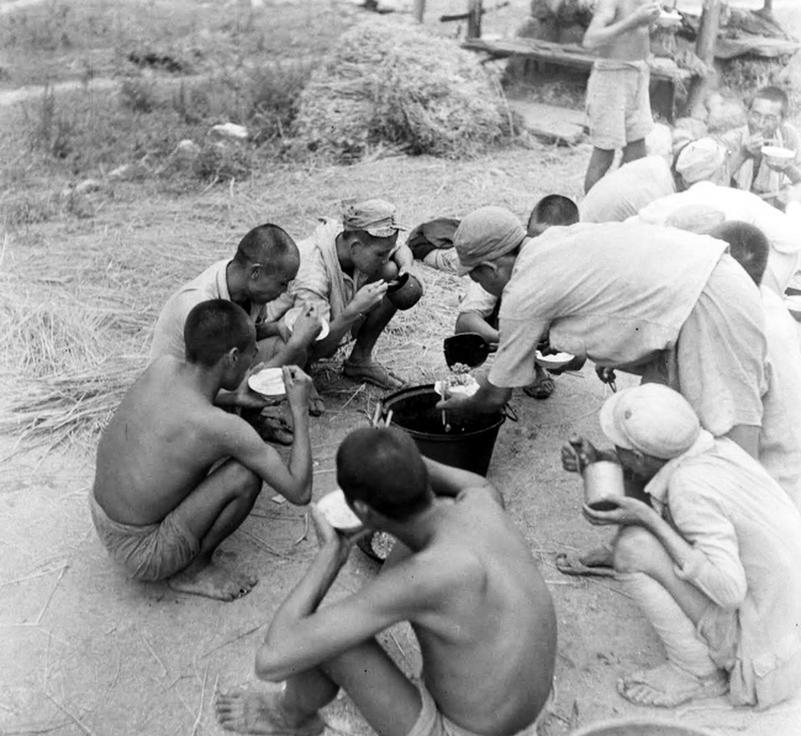

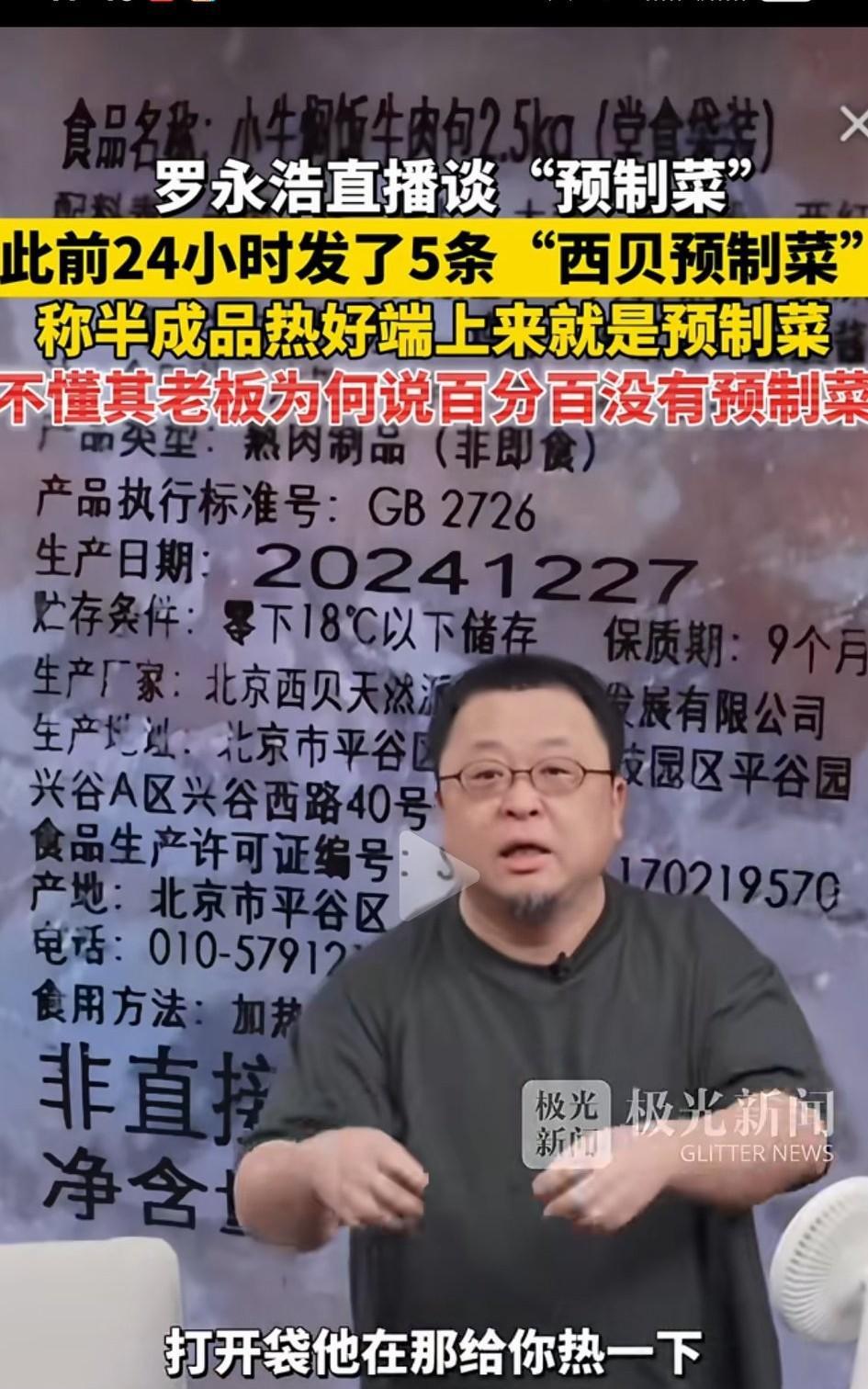

二战美军最痛恨的就是午餐肉,这主要是因为午餐肉最开始是碎肉,后面不停的增加猪油和淀粉。到战争快结束时已经变成了边角肉、内脏、猪油、淀粉和大豆的混合物,虽然量大脂肪蛋白管够,但美军士兵可看不上。 午餐肉其实是个“英雄”。1937年,美国荷美尔食品公司推出了这款产品,初衷很简单:方便、便宜、保质期长。它的配方也挺实在,主要是猪肩肉和火腿,加上点盐、糖和亚硝酸钠,实打实的肉。珍珠港事件一响,美国被拖入战争,后勤成了天大的事。千军万马要吃饭,还得吃上有油水有热量的,这不,午餐肉罐头完美地解决了问题。 它不用冷藏,开盖即食,扔进野战背包里叮当作响,却能随时随地给一个正在挨饿的士兵补充700多大卡的热量。在战争初期,这玩意儿简直是“美国工业实力的象征”,一箱箱地从本土运往全球战场,塞满了仓库,也塞满了士兵的饭盒。那时候,大兵们管它叫“有功之臣的神秘之肉”。 可好景不长,随着战线越拉越长,从欧洲到太平洋,几百万张嘴天天等着吃饭,本土的猪肩肉再多也顶不住这么造啊。荷美尔公司接到的军方订单是个天文数字,生产压力山大。怎么办?唯一的办法,就是在配方上“动脑筋”了。 最开始,只是增加了更多的碎肉。这还好理解,毕竟还是肉。但很快,为了撑起产量和维持口感的“肥美”,大量的猪油被加了进来。再往后,淀粉也成了主角,它能让肉糜更好地粘合在一起,还能增加分量。战争打到最激烈的那几年,尤其是接近尾声的时候,午餐肉的配方已经彻底“放飞自我”了。 一位参加过太平洋战争的老兵在回忆录里写道,他撬开一罐1944年生产的午餐肉,闻到的是一股浓烈的猪油和说不清的腥味,用叉子一捅,根本感觉不到肉的纤维,更像是一坨粉色的、油腻的肉冻。这时的午餐肉,已经变成了各种猪的边角料、清理下来的内脏、大量的猪油、淀粉,甚至还有大豆粉的混合物。虽然热量和脂肪管够,但口感和味道,已经和“肉”这个字没多大关系了。 这一下,梁子可就结下了。一个二十岁的小伙子,在前线烂泥地里打了几个月的仗,每天唯一的念想可能就是吃顿好的。结果呢?早餐是煎午餐肉,午餐是午餐肉三明治,晚餐是炖菜里飘着的午餐肉块。一天三顿,顿顿都是这玩意儿,而且还是品质不断下滑的“特供版”。那种从舌尖蔓延到心底的绝望,比敌人的子弹还磨人。 于是,美军士兵们开始了花样百出的“反抗”,他们给午餐肉起了无数个外号。有的部队,士兵们干脆用午餐肉罐头来清理枪管里的油污,据说效果还挺好。还有的拿它当靶子练枪法,或者干脆当诱饵去钓鱼。在阿登森林反击战的间隙,甚至有士兵把它涂在履带上,希望能起点润滑作用。 在美国大兵们把午餐肉骂得狗血淋头的时候,他们的盟友们,过的是什么日子? 就说中国的抗日战场吧。根据史料记载,1935年国民政府制定的伙食标准,每人每天1.5斤大米,还有肉罐头和蔬菜。听着不错吧?但整个抗战期间,绝大部分国军士兵,一天能吃上两顿饭,合计六两米,就已经谢天谢地了。所谓的副食,就是盐水煮青菜,能有点咸菜汤泡饭,那都是改善伙食。至于肉?绝大多数人可能整个抗战生涯都没见过肉罐头长啥样。 在万家岭战役那种关键的苦战里,后方伙夫冒着炮火送饭,一趟得爬一两天,送到前线的米饭早就馊了。可士兵们还是感恩戴德地吃下去,因为下一顿不知道什么时候才能来。这么一比,美军士兵那种对午餐肉的“痛恨”,是不是显得有点奢侈了? 再看看苏联和英国。通过《租借法案》,大量的午餐肉被运到这两个国家。对于被德国封锁、物资极度匮乏的英国平民来说,午餐肉是难得的蛋白质来源,是“救命肉”。在苏联,士兵们亲切地把午餐肉称为“罗斯福的香肠”,它帮助无数红军战士扛过了最艰难的岁月。赫鲁晓夫后来都亲口承认:“没有午餐肉,我们可能无法养活我们的军队。” 同样一盒罐头,在美国大兵这里是“仇人”,在盟友那里却是“恩人”。这背后,其实是国力的巨大差距。美国强大的工业生产能力和后勤体系,保证了它的士兵即便在最糟糕的情况下,也能有源源不断的高热量食品供应。他们有“资格”去讨厌一种食物,而对于很多其他人来说,有得吃,能活下去,就是最大的奢求。 说到底,二战美军和午餐肉的这段“恩怨情仇”,其实是一个时代的缩影。它是一个关于战争、后勤、人性与国力交织在一起的复杂故事。那一方小小的铁皮罐头里,装的不仅仅是肉糜,更是一段油腻、咸涩,却又无比真实的历史。