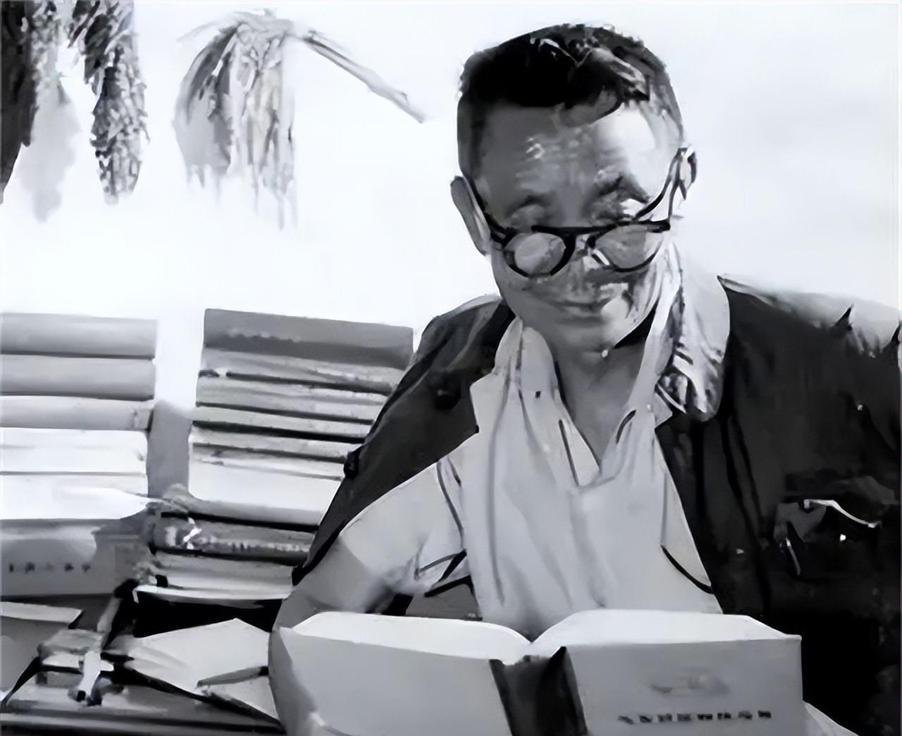

甘祖昌是带着少将的工资回乡务农,并非回乡当一个纯粹的农民。这一点一直没人讲清楚,比较模糊。部队当时也打算给他在家乡建一栋房子,但他拒绝了,住进了祖传老屋,因此还和弟媳产生过矛盾。总之,甘祖昌将军是值得大书特书的。毕竟他放弃了权力地位,回乡带领群众为改变家乡面貌而做出了贡献,令人敬佩! 1957年,甘祖昌将军揣着组织的批准,带着老婆孩子回到了阔别近三十年的江西莲花县沿背村。他回来干嘛?组织的本意是让他养身体,毕竟他脑袋里还留着战争年代的重伤后遗症。可将军自己心里的小九九,是回来“大干一场”的。 他拿什么干?就凭一身力气和种田的老本行吗?当然不够。关键的“本钱”,就是他作为开国少将,国家每月照发的工资。 咱们得有个概念,那时候少将的工资是多少?大概三百多块钱。三百多在今天听着不多,但在五六十年代,那可是个天文数字。当时一个普通农民家庭,一年到头累死累活,收入也就几十块钱。县长的工资,也不过百十来块。所以说,甘祖昌带回家的,是一个“活的资源”,一笔可以源源不断支持家乡建设的巨款。 如果他只是自己拿着这笔钱,过上富足的养老生活,没人会说半个不字。他完全有这个资格。可甘将军偏不,他愣是把自己活成了一个“散财童子”。据后来的统计,他回乡29年,把近80%的工资,总计七万多块钱,全都投进了家乡的水利、公路、学校和工厂建设上。 这叫回乡当个纯粹的农民吗?不,这分明是带着一个移动的“建设银行”回乡,当起了总规划师、总工程师和首席施工队长啊! 聊到这儿,就得说说那个很多人不知道的“房子风波”了。 当时部队考虑到将军的身体和功绩,打算专门拨款,在沿背村给他盖一栋宽敞明亮的新房子。这合情合理吧?可甘祖昌一听,头摇得像拨浪鼓,硬是给拒了。他说:“国家要搞建设,用钱的地方多,不能给我个人花这个钱。” 他不住新房,住哪儿?住自己家那栋祖传的、又暗又旧的土坯老屋。 这一下,家里就起了矛盾。当时他弟弟已经去世,弟媳带着孩子也住在这栋老屋里。老屋本就不大,甘祖昌一家子回来,一下子就挤得满满当当。弟媳心里有怨气,觉得你一个大将军,放着部队给盖的新房不住,非要回来跟我们孤儿寡母挤在一起,算怎么回事?因为这事,两人没少闹别扭。 乡亲们也不理解,觉得他是不是傻。有好日子不过,非要回来受这个罪,还惹得家人不快。 今天回过头来看,甘祖昌拒绝新房,挤在老屋里,这不仅是个人节俭,更是一种姿态,一种宣言。 他在用行动告诉所有人:“我甘祖昌回来,不是来当官做老爷、搞特殊的,我是回来和大家一起过苦日子,一起把穷日子过成好日子的。” 他如果住进了部队盖的“将军楼”,那他和乡亲们之间就隔了一堵墙。他只有和大家吃一样的饭,住一样的房,才能真正和大家心贴心,才能号召得动大家一起去奋斗。这笔政治账,将军算得比谁都明白。 当然,光有钱、有态度还不行,得真刀真枪地干。甘祖昌回到家的第二天,天还没亮,就带着孩子们去捡粪积肥。一个堂堂的将军,跟在牛屁股后面捡粪,这画面在当时给乡亲们带来的震撼,不亚于今天你看到马云去扫大街。 但这只是开始。他很快发现,家乡穷的根子,在于基础设施太差。 水利不行: 大片“望天田”,靠天吃饭,产量极低。怎么办?修水库,挖渠道!他自己带头勘测、设计,拿出自己的工资买炸药、买水泥,带着乡亲们一锤子一钎子地凿。29年里,他领着大家建起了3座水库、4座水电站和25公里的灌溉渠道。彻底让沿背村告别了“望天田”的历史。 交通不行: 出村是羊肠小道,物资运不进来,农产品运不出去。怎么办?修路,架桥!他又是自己掏钱,带着大家肩挑背扛。如今莲花县的很多桥梁和公路,都凝聚着他当年的心血。 土地不行: 有座叫“虎形岭”的荒山,全是红壤,啥也长不出来。他偏不信邪,借鉴在南泥湾开荒的经验,带领大家改良土壤,种果树、种油茶。硬是把一座荒山,变成了“花果山”。 在这些建设过程中,甘祖昌的角色是什么?他当然是劳动模范,永远是干得最多的那一个。但更重要的,他是一个领导者、一个决策者。 他用自己的见识、经验和威望,为家乡的发展指明了方向。他用自己的工资,解决了启动资金的难题。他用自己的身体力行,凝聚了人心,鼓舞了士气。 所以,我们不能简单地把甘祖昌看成一个“农民”。他是在用当将军的方式,来当一个“农民”;是在用建设一个军区后勤的魄力,来建设一个贫穷的小山村。 战场换了,身份变了,但他那份为人民服务的初心和担当,一点没变。 他放弃了权力地位带来的舒适和便利,却从未放弃一个共产党员、一个人民将军的责任。他带回家的那份少将工资,在他手里,变成了水库、电站、公路、桥梁,变成了乡亲们实实在在的幸福生活。