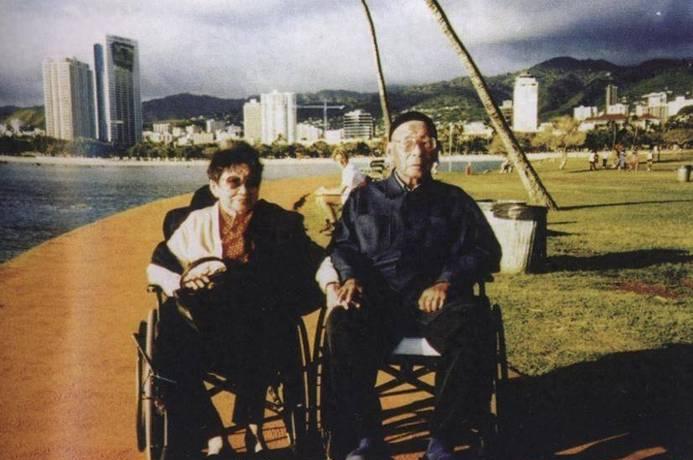

2001年张学良去世后,蒋士云透露其生前不回国原因:少帅上了国民党的当 故事得从1990年那场九十大寿说起。在台北的圆山饭店,被幽禁了整整54年的张学良,终于以一种公开的方式,宣告“自由”了。那场面,冠盖云集,看着风光无限。台湾当局这手牌打得漂亮,既做了顺水人情,也向全世界展示了所谓的“开明”。 大陆这边一听到消息,反应那叫一个快。邓颖超大姐受邓小平同志委托,亲自给张学良打去祝寿电话,那话里话外的意思再明白不过了:“汉公,回家吧,祖国和人民都等着你呢!” 张学良激动得不行,当场让人把贺电内容工工整整抄下来,挂在寿宴最显眼的位置。那个时候,几乎所有人都觉得,少帅归来,指日可待。 一年后,机会真的来了。1991年,张学良获准赴美探亲。这一下可不得了,他总算离开了台湾那片地方,踏上了真正自由的土地。北京方面抓住这个千载难逢的时机,派出了他当年的老部下,也是后来的开国上将吕正操,专程去纽约见他。 那次会面,光是听描述都让人动容。九十岁的张学良,像个孩子一样早早等在电梯口,吕正操一出电梯,两位隔了半个世纪没见的老战友,四只手紧紧握在一起,半天说不出一句话。而安排这次历史性会面的,正是蒋士云。 吕正操带去了祖国最真挚的诚意。他说:“汉公,您在沈阳的大帅府,我们已经原样修好了。您父亲张作霖大帅的陵墓,也都修葺一新,就等您回去祭拜。” 为了打消他的顾虑,吕正操还说:“听说您眼睛不好,上海有位顶尖的眼科专家,我们都联系好了,您随时可以过去治疗。” 面对这份情谊,张学良不可能不感动。他当即表态:“我有一天能回去的话,一定拜访列位中枢。” 一切似乎都在朝着回家的方向发展。 可偏偏就在这个节骨眼上,事情卡住了。吕正操开门见山地问他归国的具体打算时,张学良沉默了许久,最后缓缓吐出四个字:“时机未到”。 这“时机”到底是什么?当时在场的蒋士云看得最清楚。她后来跟人说,自己当时就劝张学良:“你探亲结束了,干脆别回台湾了,直接从美国飞回大陆,多省事!” 这无疑是最好的选择,可以避开所有的政治纠缠。 但张学良做不到。他一辈子都被两个字困着——“信义”。当年西安事变后,他为什么非要亲自护送蒋介石回南京?就是为了践行他军人的承诺,结果换来了54年的囚禁。这一次,他又被自己的“信义”给套牢了。 原来,在他动身去美国前,当时的台湾地区领导人李登辉找他谈话。眼看大陆这边迎接他回家的声势越来越大,李登辉又对他说了这么一番话:“我释放了你,是因为敬重你的为人。假如你回到大陆,我在台湾将如何自处?你怎么能做出这样的举动。” 这话里的“猫腻”就太明显了。李登辉是什么人?他内心深处早就埋下了“台独”的种子。张学良是谁?他是中国统一的象征性人物,“东北易帜”的功臣。他要是风风光光地回到大陆,被当成民族英雄欢迎,对李登辉推行的路线是多大的打击? 所以,李登辉这番话,根本不是什么推心置腹,而是一种极其高明的政治绑架。他没有下命令禁止,而是把事情上升到个人恩情和道义层面,利用的恰恰是张学良最看重的“信义”。 可惜,张学良这位从旧时代走过来的军人,讲的是袍泽之情、一诺千金。他把李登辉的政治手腕,当成了一个晚辈的个人请求,觉得欠了人家一份“人情”。他上了这个当,一个用他的品格为他量身定做的圈套。 自那以后,张学良再也不提回大陆的事了。他从美国短暂回到台湾后,很快就选择移居夏威夷。这个决定本身就很说明问题,他既不想回大陆“为难”李登辉,也不愿再待在台湾那个让他身心俱疲的政治漩涡里。 在夏威夷的晚年,他虽然身体还算硬朗,但毕竟年事已高,长途跋涉的精力也没了。加上夫人赵一荻也担心,他真回到东北,面对父亲的陵墓和物是人非的故土,情绪激动之下,身体怕是扛不住。种种因素交织在一起,回家的路,就这么彻底断了。 2001年,101岁的张学良在夏威夷与世长辞。噩耗传来,大陆方面给予他极高的评价,称他为“民族英雄,千古功臣”。这个评价,他当之无愧。 他去世后,蒋士云在接受采访时,才把这层内幕彻底揭开。她不仅说少帅是上了国民党的当,还补了一句更让人心碎的话:“后来少帅虽然没有提起,但是一定很后悔没有回到大陆。” 说到底,张学良的悲剧,是他性格的悲剧。他的“信义”成就了他,也最终困住了他。他用54年的软禁为当年的果敢付出了代价,又在人生最后的十年里,用“信守承诺”的方式,再次将自己放逐。他不再是被锁在屋子里,而是被锁在了自己搭建的道义牢笼里。