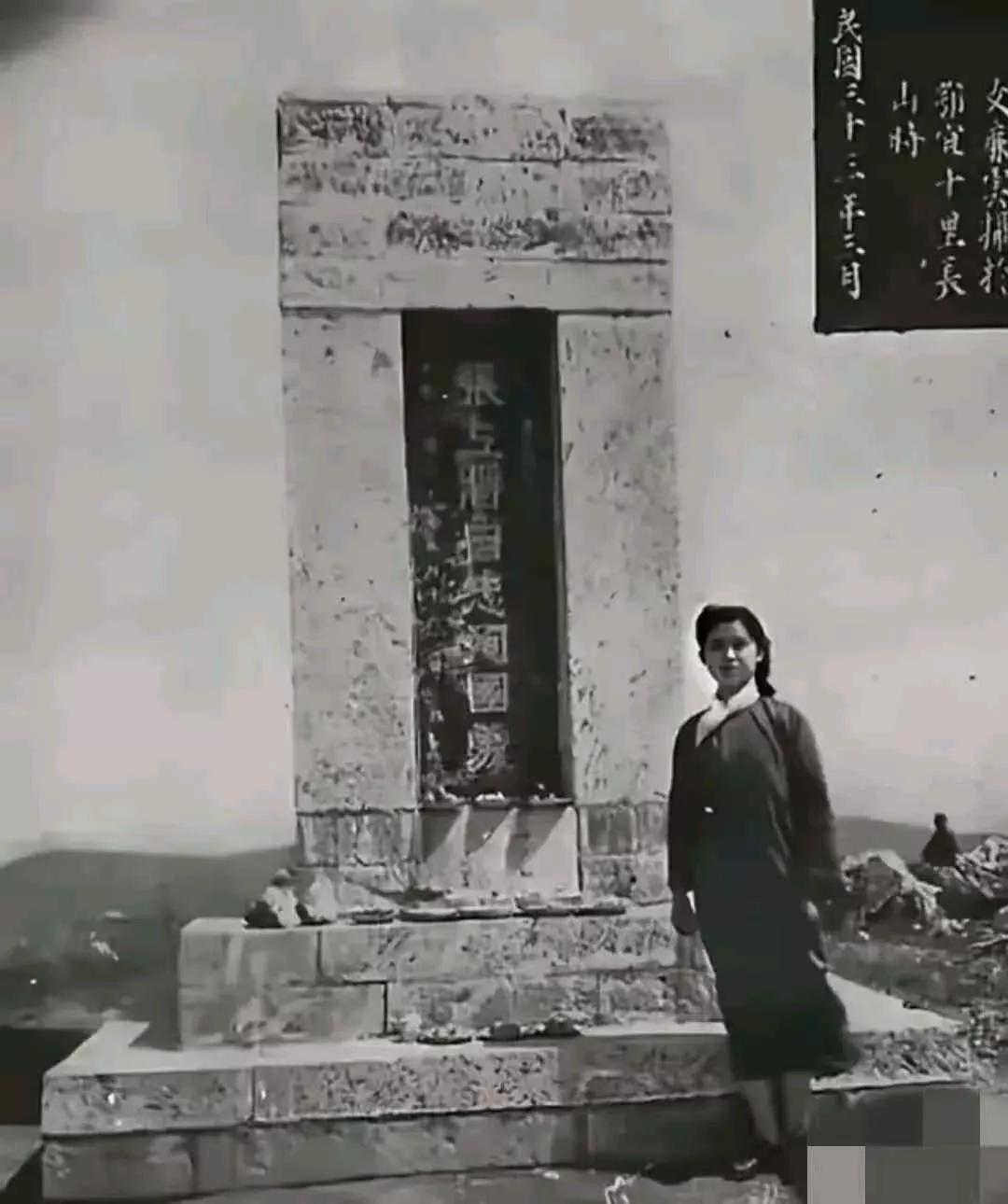

1952年夏天,马崇云正蹲在树荫下吃面条。突然从一辆车上下来几个陌生人,盯着他看了一阵,激动地说:“太像了,他就是杨司令的儿子!” 说起“杨司令”,那可是在白山黑水间,让日本关东军听到名字都头疼的人物,东北抗日联军总司令,杨靖宇将军。 当然,杨靖宇是他的化名,他的本名,就叫马尚德。 杨靖宇的故事,但凡是中国人,听了没有不掉眼泪的。在东北零下三四十度的冰天雪地里,没吃的、没穿的,孤军奋战,跟日军周旋了整整十四年。 到了1940年初,他身边最后的警卫员都牺牲了,就剩他一个人。日军把他团团围住,派叛徒去劝降,说只要他投降,荣华富贵要什么有什么。杨靖宇拄着枪,对叛徒说了那句振聋发聩的话:“我们中国人都投降了,还有中国吗?” 战斗到最后一刻,杨靖宇身中数弹,壮烈牺牲。残忍的日军为了搞清楚他到底靠什么活下来,剖开了他的胃,结果所有人都惊呆了——胃里一粒粮食都没有,只有没消化完的草根、树皮和棉絮。 就连当时伪通化省警务厅长岸谷隆一郎都深受震撼,感叹道:“虽为敌人,睹其壮烈亦为之感叹:大大的英雄!” 就是这样一位惊天动地的英雄,他的儿子,怎么就成了河南乡下一个扛麻袋的苦力了呢? 这事儿,就得从1929年说起了。那一年,为了革命,24岁的马尚德(也就是后来的杨靖宇)告别了家乡河南确山的妻子郭凤和一双年幼的儿女,奉命前往东北。他走的时候,儿子马崇云才几岁,女儿马锦云还是个襁褓里的婴儿。 这一走,就是永别。 马尚德到了东北,就彻底跟家里断了联系。一方面是当时通讯不便,另一方面也是为了保护家人的安全。他化名杨靖宇,成了抗联的司令,在战场上叱咤风云。可在老家,妻子郭凤带着两个孩子,过得那叫一个苦。 村里人都知道马尚德是“闹红”的,在那个年代,这就是“土匪”的代名词。地主乡绅欺负他们孤儿寡母,明里暗里地使绊子。郭凤一个女人家,白天要下地干活,晚上要纺线织布,拼了命才把两个孩子拉扯大。 马崇云从小就没怎么见过爹,对父亲的印象,只有一个模糊的背影。他只知道,爹是个有本事的人,但具体干啥,不知道。因为父亲的“成分”问题,他从小就受人白眼,书也没念成,长大后自然也找不到什么好活计,只能靠出卖力气,在粮站给人扛麻袋、拉板车为生。 英雄在千里之外为国捐躯,英雄的儿子却在故乡受尽苦难。 这话说出来,谁听了心里不堵得慌? 新中国成立后,国家开始大力寻找革命烈士的遗属。杨靖宇是东北抗联的旗帜,他的家属自然是重点寻找对象。可问题来了,大家只知道英雄叫杨靖宇,却没几个人知道他的本名叫马尚德,老家在河南。 找了好几年,一点线索都没有。直到1951年,一个杨靖宇当年的老战友回忆起来,说杨司令好像提过,他老家是河南确山的,姓马。就凭着这条线索,中央派出的调查组才一路摸到了确山县。 这才有了开头那一幕。 当调查组的干部告诉马崇云,他的父亲就是大英雄杨靖宇时,这个二十多年来一直以为自己是“土匪”儿子的庄稼汉,当场就懵了,端着面碗的手停在半空,半天说不出一句话。 他做梦也想不到,自己那个模糊的、甚至有点“丢人”的爹,竟然是全国人民敬仰的大英雄。 后来,组织上把马崇云和妹妹马锦云接到了沈阳。在杨靖宇烈士陵园,他们第一次看到了父亲的遗首——那颗被日军割下、在福尔马林溶液里浸泡了十几年的头颅。兄妹俩跪在父亲的遗首前,放声大哭,几十年的委屈和思念,在那一刻全涌了出来。 找到了英雄的后人,国家自然要好好安顿。马崇云被安排进了铁路部门工作,妹妹也进了工厂。生活总算是有了着落。 可马崇云一辈子都没习惯“英雄儿子”这个身份。他为人老实本分,从不拿父亲的名头去炫耀什么,或者向组织要求什么。他总说:“俺爹是英雄,俺不能给他丢脸。” 他就那么普普通通地工作,安安分分地生活,把自己的子女抚养成人。 他的儿子,也就是杨靖宇的孙子马继志,倒是继承了爷爷的志向。马继志后来也参了军,如今是吉林通化“杨靖宇干部学院”的特聘教师,专门给来自全国的干部学员讲述爷爷和东北抗联的故事。 一个惊天动地的大英雄,在战场上流尽了最后一滴血,却没能给自己的孩子留下半点庇护。他的儿子,在世人的白眼和贫困中挣扎了二十多年,才终于知道了父亲的荣光。 那碗在树荫下吃的清汤面,和杨靖宇将军胃里的草根棉絮,隔着时空,形成了一种让人心碎的对比。 一个是为了民族解放不惜牺牲一切的父亲,一个是为了活下去而默默承受一切的儿子。他们都没得选,但他们都用自己的方式,诠释了中国人的坚韧。