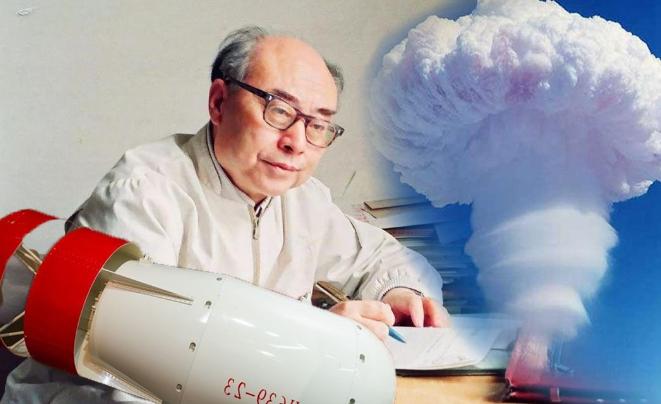

于敏在北大读书攻读物理期间,只是数学系一个旁听生。有次数学系出了一场超高难度的考试,平均分才20分,尖子生也不过60分,他考了100分。而且这还只是开胃小菜,真正震撼的是后面这件事。美国搞氢弹用了7年3个月,苏联用了6年3个月,而我们在设备落后、资料封锁、技术为零的条件下,只用了2年8个月。 1947 年的北大物理系实验室,于敏正用自制的简易装置观测核反应模拟数据。 那时他刚从工学院转入物理系满两年,课桌上总堆着跨专业的参考书,其中一本《电磁学》的扉页上,用铅笔写着 “致知在格物,格物而后知至”。 同学常看见他在深夜的自习室演算,草稿纸边角总粘着馒头屑 —— 那是他为了省时间,把晚饭带到教室的痕迹。 1950 年研究生复试时,考官问他为何放弃前景光明的工科学业,他指着窗外被炮弹震碎的玻璃说:“机器造得再好,没有国防护住,终究是别人的。” 这番话让主考的钱三强记住了这个眼神坚毅的年轻人。 1962 年的北京郊区,于敏带着团队在废弃的仓库里搭建临时实验室。 冬天没有暖气,他们就把煤炉放在房间角落,演算时手冻得发僵,就凑到炉边烤一会儿再继续。 有次深夜降温,煤炉熄灭,第二天发现桌上的墨水瓶都结了冰,而于敏趴在满是公式的草稿纸上睡着了,怀里还揣着没算完的数据表。 1964 年夏天,团队为验证一个聚变模型争得面红耳赤。 年轻研究员小李坚持按国外文献的思路推进,于敏却认为其中存在逻辑断层。 争执到最后,于敏说:“拿算盘来。” 两人各自带领小组验算,三天后在会议室摊开结果 —— 于敏的草稿纸堆到膝盖高,最终数据证明他的判断正确。 小李红着眼圈说:“于老师,我服了。” 1966 年春节,于敏在青海基地收到妻子寄来的包裹,里面是儿子画的全家福,背面写着 “爸爸,你什么时候回家教我算术?” 他把画纸压在枕头下,大年初一就钻进实验室。 同事发现他演算时,眼角常挂着泪珠,却从不说一句话。 1970 年某晚,于敏在核对数据时突然剧烈咳嗽,吐出的痰里带着血丝。 他悄悄把纸揉成团塞进衣兜,继续工作到天亮。 直到一次晕倒在操作台旁,被紧急送医,才发现肺部已出现严重病变。 医生勒令他休养,他却把病房变成办公室,让助手每天把演算纸送来,输液时就用没扎针的手在纸上划公式。 1980 年,于敏带研究生时,总把当年用过的算盘摆在桌前。 他说:“这东西算不出氢弹,但能算出踏实。” 有学生问他后悔隐姓埋名吗,他指着窗外的白杨:“你看它们争过谁高谁矮?但风来了,挡在前面的永远是它们。” 2014 年,90 岁的于敏在家中接受采访,桌上摆着两本书:一本是翻烂的《核物理导论》,另一本是孙子送的《漫画物理》。 当被问及最大的心愿,他笑着说:“希望年轻人记得,我们造弹不是为了打仗,是为了再也不用打仗。” 这些散落的片段,拼凑出一个科学家最真实的模样 —— 没有惊天动地的宣言,只有在草稿纸与家国之间,用一生写下的答案。 有网友表示,放弃光明的学术前途,隐姓埋名二十多年,在最艰苦的条件下,用算盘算出氢弹构型,凭的是什么?是 “国家需要就去做” 的赤子之心。 还有的网友表示,想想现在,多少人追着流量明星跑,却不知道这些默默守护国家的科学家。 他怀里揣着没算完的数据表睡着,看着儿子的画流泪却不回头,咳血了还硬撑着工作…… 这些细节太戳心了。 也有的网友认为,造弹不是为了打仗,是为了再也不用打仗”,这句话格局太大了。 现在的和平日子,都是他们用命换来的。必须让年轻人都知道这些故事,这才是该追的星! 那么到最后,你们是怎么看的呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!