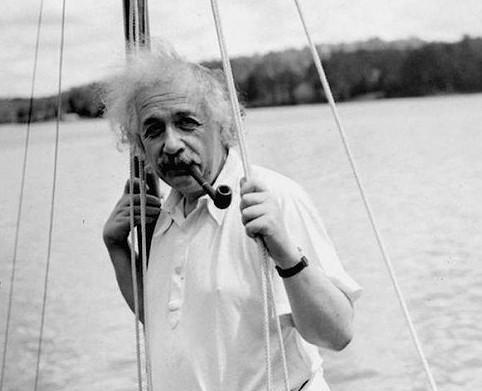

爱因斯坦在日记中曾这么写道,中国人“智力低下”、“劣等民族”、“像牲畜一样”,但是面对爱因斯坦的侮辱,当时的中国人却并没有感到很生气,这究竟是为什么?爱因斯坦又为何要骂我们呢? 世界最伟大的科学家竟然是种族主义者?当爱因斯坦私人日记被公开,里面对中国人的恶毒评价震惊世界。更让人意外的是,面对这些侮辱性言论,中国人的反应却出人意料。这背后究竟隐藏着什么秘密? 2018年6月,普林斯顿大学出版社公开了爱因斯坦1922年亚洲之行的私人日记,其中对中国人的描述令人震惊:他称中国人”肮脏”、“迟钝”,认为中国人”更像牲畜或机器,而不像人”。这位被誉为”世纪伟人”的物理学家,竟然在日记中写下如此刺眼的文字。 1922年11月13日,爱因斯坦乘坐日本邮船”北野丸”抵达上海,受到各界热烈欢迎。就在上海,他第一时间得知自己获得了1921年诺贝尔物理学奖。本该是值得纪念的时刻,却成为了他偏见形成的起点。 当时的爱因斯坦43岁,正值学术巅峰期。作为一个接受过完整西方科学教育的知识分子,他用自己的文化标准来审视东方古国。在日记中,他详细记录了中国人的生活习惯,比如”中国人吃饭时不是坐在凳子上,而是像欧洲人在丛林里解手时那样蹲着”。这种文化差异在他眼中成了”野蛮”的象征。 爱因斯坦还对中国人的生育能力表达担忧,认为”如果有一天其他种族都被中国人取代了那将是可悲的”。他甚至写道:“对于我们这样的人来说,仅这一想法本身就令人感到难以言喻的沮丧。” 爱因斯坦为什么会有这样的偏见?首先是时代局限性。1920年代,西方的文化优越感和种族主义思想盛行,即使是像爱因斯坦这样的知识分子也难以完全摆脱。其次,爱因斯坦是个严重的智力精英主义者,习惯于以智力水平来评判不同群体的价值。当他认为某个群体在智力上”不足”时,人道主义情怀就会急剧下降。 当时的中国确实处于历史低谷。1922年的中国刚经历辛亥革命,社会动荡,民生凋敝。街道尘土飞扬,卫生条件糟糕,这些客观现实容易让外国人产生负面印象。爱因斯坦看到的中国人对疼痛的忍耐、对繁重劳动的承受,都被他误解为”麻木不仁”。 令人意外的是,当这些言论在2018年被公开后,中国网民的反应却相当理性。许多人认为,当时的中国确实给外国人留下了这样的印象。有网友指出,鲁迅在1918年的《狂人日记》中也深刻批判了当时中国社会的落后面貌,这说明当时的知识分子对国家现状也有清醒认识。 外国网友的看法则包括”人无完人”、“不该拿现在的道德标准去评判近一个世纪前的人”等观点。这种宽容态度背后,体现的是中国人对历史的客观认知和文化自信的回归。 历史的讽刺在于,1933年纳粹上台后,爱因斯坦因为犹太身份被迫逃离德国,成为难民。后来他移居美国,成为民权运动的积极支持者,公开反对种族歧视。这种转变表明,即使是天才也会受到时代局限的影响,但人的观念是可以改变的。 其实,中国人之所以对爱因斯坦的偏见如此宽容,正说明了民族自信的回归。我们不需要通过否认历史来维护尊严,也不需要因为别人的偏见而愤怒。真正的进步在于承认过去的不足,展现今天的成就。 如今的中国早已不是爱因斯坦眼中那个”迟钝”的国度。从高铁到航天,从互联网到人工智能,中国的发展速度连爱因斯坦当年最大胆的科学预言也无法预见。如果这位伟大的物理学家能看到今天的中国,恐怕会为自己当年的偏见而感到惭愧。 这段历史给我们的启示是:文明间的理解需要时间,偏见的消除需要智慧。真正的文化自信不在于回避历史上的不愉快记录,而在于从中汲取教训,以更开放包容的心态面对世界多样性。正如那些理性对待爱因斯坦言论的中国网民所展现的,真正的自信来自对历史的诚实面对和对未来发展的坚定信心。 历史无法改写,但我们可以从中学到智慧。爱因斯坦的偏见提醒我们,即使最伟大的人也有局限性。面对这样的历史,你觉得中国人的宽容态度说明了什么?欢迎在评论区分享你的看法。

![[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]谁说不是呢!啥热度都想要](http://image.uczzd.cn/16105985213795272061.jpg?id=0)