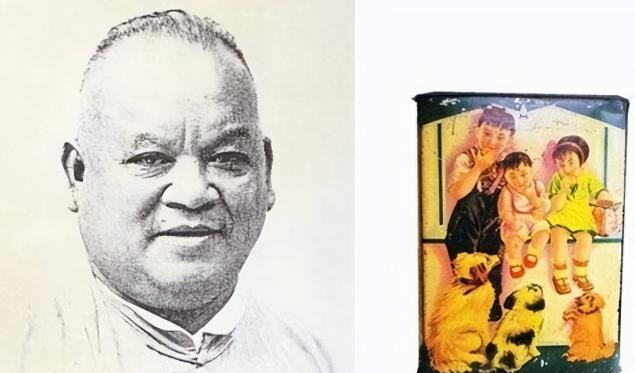

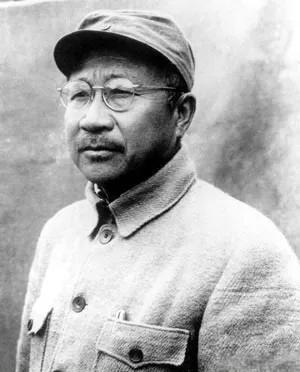

抗战时期,大白兔奶糖的创始人冼冠生,竭尽所能的支援抗日,然而1952年,他却在上海跳楼身亡。 很多人记忆里都少不了那颗大白兔奶糖。 小时候,它是柜台里最舍不得买的零嘴,逢年过节能吃上一颗都觉得是莫大的幸福。 后来,它的名字被写进了中美外交的故事里,成了宴会上送给外宾的礼物,一度被看作是“中国制造”的象征。 可在这份甜蜜的背后,却埋着一个极其凄凉的结局。 大白兔的幕后推手,冠生园的老板冼冠生,最终没能享受到自己品牌走红的荣光。 冼冠生,原名冼柄生,1887年出生在广东南海的一个普通农家。 家里条件拮据,交不起学费,他只在私塾里念了几个月书,就不得不辍学回家,帮家里打零工补贴生计。 十五岁那年,他跟随一位远房舅舅来到上海。 初到大城市,他被安排到厨房里当学徒,学习烹饪和糕点制作。在那个年代,学徒工几乎等同于“免费的劳动力”,既没有工钱,还得整天干些打杂、搬运、刷锅之类的脏活累活。许多人熬不住,干不满一年就跑了。 但冼冠生没有抱怨,反而格外勤快。 每天天还没亮,他就早早赶到厨房,做完分内的活儿后,还会主动帮师傅们跑腿端东西。 时间一久,厨师们都愿意多教他一些真正的手艺。 就这样,冼冠生一点点学会了糕点制作的门道。 成年后,他娶了同乡的一位姑娘成家,还把母亲和妻子一同接到上海生活。 他先是教妻子学做点心,又四处筹钱,开了一家小店,卖广式糕点。但因为缺乏经验,生意很快亏损,仅半年就关门。第一次挫折并没有击垮他,他又盘下一家小宵夜馆,可惜没撑多久,也再次关了门。 两次失败后,冼冠生没有灰心,而是改变思路,在上海老城厢九亩地摆起小摊。白天,他和母亲、妻子一起制作牛肉干、话梅等小零食;晚上,他挑着担子到新舞台戏院门口叫卖。起初,生意并不算火爆。 冼冠生有个习惯,喜欢看报。有一次,他在报纸上看到新舞台要在露香园路新建剧场。 他留了心,特意去看戏院门口的情况。 发现里面卖零食的小贩生意不错,尤其是来看戏的小姐太太们爱买点零嘴。 但这些顾客对卫生格外挑剔,而多数小贩的货都是散装的,不干净。 冼冠生抓住了这个细节,把自家卖的零食用上了包装纸。 简单一层纸,立刻让人觉得干净、讲究。果然,生意马上好起来。 做陈皮梅时,冼冠生对原料极为挑剔。他坚持用肉厚核小的梅子,糖也只能用绵白糖,入口才够清爽,不会发齁。 后来他开了自己的糕点铺子,规矩立得更严。 比如,工人做点心前必须把面粉筛三遍,不能有半点杂质。 糖必须是纯正的,绝不能掺假。就连月饼的包装纸上,他都亲手写下“宁缺毋滥”四个字。 这不是做做样子,而是他真心认定的原则——宁愿少卖一些,也不能糊弄顾客。 正因为如此,他做出来的点心在街坊邻居中口碑极好。 大家都说,冼家的东西吃得放心,因为那味道是靠实打实的原料和工夫做出来的,不是虚头巴脑的噱头。 也正是凭着这份“实在”,后来大白兔奶糖的口感才会那么独特——奶味浓厚、香甜却不腻,让几代人都忘不掉。 冼冠生常说:“做食品,就是做良心。”这句话,他一辈子都在兑现。 抗战时期,淞沪会战打得激烈。 很多商人趁机囤货、抬价,想借战乱大发横财。 但冼冠生没有,他反而把仓库里整整五卡车的饼干、罐头直接送到前线,犒劳浴血奋战的士兵。 他觉得,国家都在危难之中,自己的小算盘根本不算什么。 新中国成立后,他也没有抵触,反而主动迎接变化。他把企业调整方向,转向做更多大众化的食品,主动进入供销社渠道,把产品送进千家万户。 转型的过程并不容易,但他咬牙坚持下来,生意反而越做越稳,还因此获得了陈毅市长的表扬。 1952年,特殊时期那段时间,很多资本家、企业主都被要求主动交代问题。有人给冼冠生扣上“有五毒”的帽子,要他彻底说明自己的“问题”。 可在冼冠生心里,他这一辈子就是靠着诚信和实在起家的,从不敢掺假坑人。他觉得自己冤枉,怎么也想不通,为何一生坚守的“良心买卖”,到了最后却被人怀疑。巨大的精神压力压得他透不过气。 1952年的一天,他走到冠生园大楼的顶层,望着自己亲手打拼出来的产业,心里五味杂陈。最终,他选择纵身一跃,结束了自己64岁的生命。