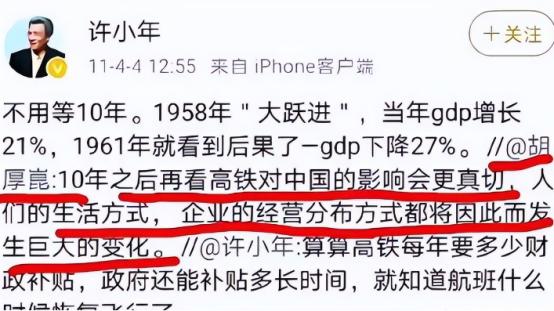

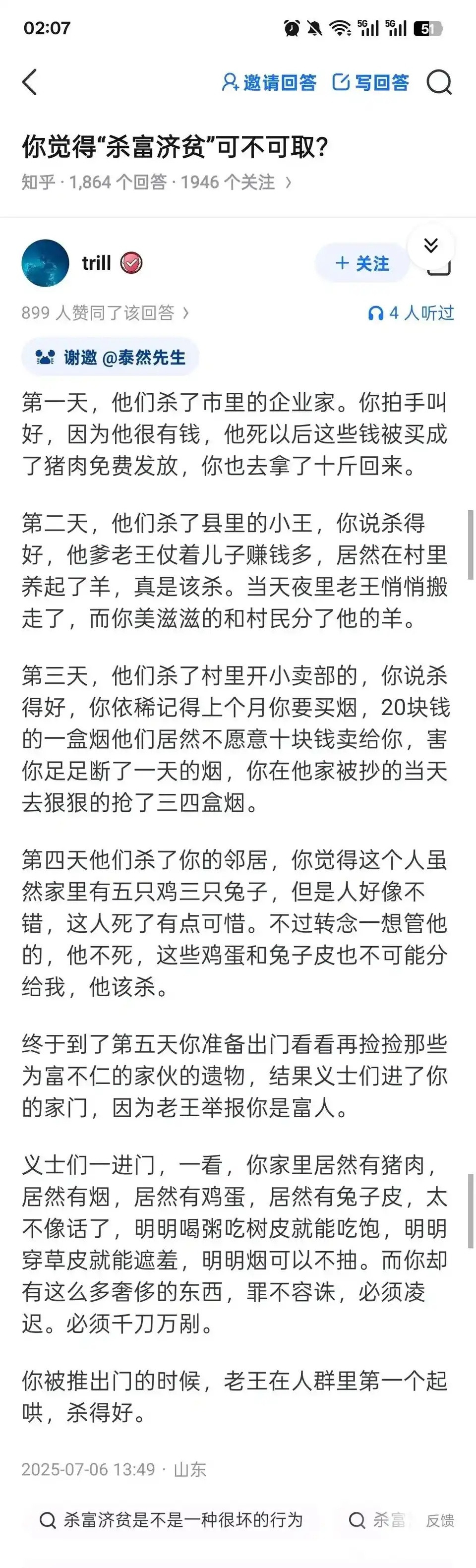

为什么说中国的公知需要一次肃清?说个扎心的,2011年,中国高铁还在发展中,却遭到胡舒立、许小年等媒体公知全面否定! 最早对“公知”的界定,可以追溯到2004年,《南方人物周刊》曾专门策划一个栏目,将当时影响中国公共舆论的50位知识分子列入名单。 那时,互联网刚开始普及,普通家庭才慢慢接触上网,“知识分子”的概念已经不再仅仅指受过系统教育、从事脑力劳动的人。 凡是在公共事务上发声、具有一定社会影响力的人,都可能被冠以“公知”之名,甚至受到社会的高度关注。 由于对国外世界充满好奇,人们往往通过这些公知了解外面的新闻和思潮。 在清朝时期的闭关与保守,使得人们长期与世界隔绝,也削弱了对自身文化和历史的认同感,公知因此成为不少人了解世界、认清社会现状的窗口。 在国家快速发展的关键时期,面对信息闭塞和社会问题,人们希望借助这些公知的声音来启蒙和提醒大众。 随着社会关注度的提高,公知也逐渐意识到自己肩负的责任:他们的一言一行都会引来公众关注,新的观点和尝试往往会吸引大量追随者和讨论。 回望十几年前的国内环境,可以发现,这种趋势并非偶然。各类媒体在无形中推动了公知的影响力。 尤其是纸质媒体,成为他们最主要的发声渠道。报刊、杂志上的评论文章,甚至被学校作为阅读材料,引导学生对社会问题和国外动态的理解。 这些内容在一定程度上塑造了年轻一代的世界观,也有批评指出,过多引用国外视角,有时削弱了学生对自身文化的认同与民族自信。 提到“中国高铁”,如今这几个字让人听了就有底气。它把全国各地连成一张高速网络,让出行变得更方便,距离似乎被缩短了,这种改变大家都能切身感受到。可你可能不知道,这张让国人骄傲的“名片”,当年几乎差点被舆论淹没。 大约在2011年,中国高铁才刚刚起步,运营里程勉强突破一万公里,速度刚刚跨过350公里每小时的门槛,正全力冲刺。 就在这个关键时期,发生了震惊全国的“7·23”温州动车事故。这场事故的调查结果显示,主要原因是雷击引起信号系统故障,与高铁技术本身没有直接关系。可当时的舆论却像一股洪水,瞬间冲击了“中国速度”的形象。 很多媒体把事故放大,专门挑最惊悚的细节来报道,让读者看了心里沉甸甸的。一些评论更是火上浇油,把发展中的小插曲描绘成灾难性的失败,甚至有人公开喊话:“中国高铁发展太快了,该停一停了!”至于高速铁路在安全、效率上取得的成绩,却几乎没有被提及。 好在《科技日报》及时澄清,指出中国高铁的耗电量其实只有日本新干线的一半,帮助公众理解事实真相。这才让一部分谣言得到纠正。 可那些负面声音还是在当时给人们留下了影响,让不少人对高速铁路的发展心存疑虑。 仔细想想,这背后反映的,其实是一种长期存在的、不完全信任新事物的心理。 说实话,当年的舆论风波确实耽误了事儿,原定“四纵四横”的高铁网络,硬生生晚了三年才建成。 可时间是最好的证人。 当年那些口若悬河、对高铁挑三拣四的批评者,影响力其实早就没有以前那么大了。 大家慢慢发现,这些人嘴上说高铁不好、质疑连连,可自己坐车时却一点不含糊,享受着高速铁路带来的便利。 那些顶着大学教授、作家、律师等光环的人,再随口搬出“日本的马桶水能直接喝”“美国看病几乎不花钱”等例子,很容易被部分人当作“社会良心”,也就容易获得信任。可时代已经不同了。 2013年以后,随着网络实名制的实施以及打击谣言的行动展开,胡说八道的成本大大增加。 同时,中国经济总量赶超日本,高铁里程稳居世界第一,民众的自信心也看得见、摸得着。 老百姓切身感受到,高铁已经通到了家门口,5G网络逐渐覆盖各地,医保报销比例也在稳步提高,这些实实在在的变化,比任何空洞的批评都更有说服力。 大家更愿意相信自己亲眼经历和真实体验,而不是那些夸大其词的“说教”。 所以,中国高铁的成功,不仅仅是工程技术的奇迹,更体现了国家在战略上的定力,也展示了我国人“不服输”“非要掌握核心技术”的韧劲。 过去十年的“口水战”,最终被事实和数据彻底击败。 这件事也给人留下了思考:面对发展中的问题和质疑,我们该如何让公共讨论更理性、更有建设性,让舆论真正凝聚人心,而不是被杂音干扰? 这恐怕是每个人都需要认真考虑的课题。