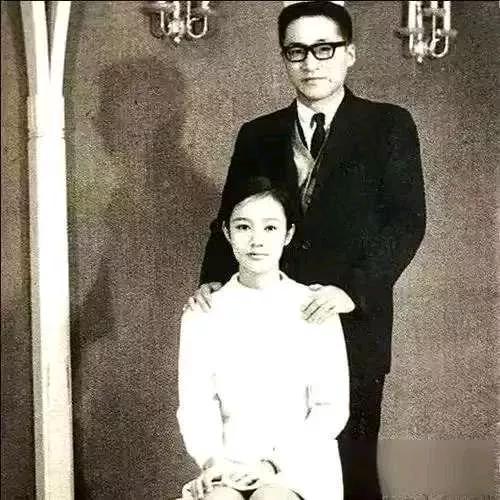

1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我们家条件很差,兄弟姐妹多,还有一个患有精神失常的大哥,我工资的一半都要拿来补贴家用,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好……” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年夏天,梁晓声已经三十出头,工作稳定,是北京电影制片厂的一名文学编辑,按说这样的条件在当时并不差,但现实却不尽如人意,他来自哈尔滨的一个普通工人家庭,兄弟姐妹多,家中开销大,尤其是大哥患病多年,治疗费用一直压在他肩上,每个月四十多元的工资,大半寄回家里,剩下的只够糊口,身体也因为常年写作积劳成疾,肝病、胃病缠身,多次相亲,对方听完他的家境和身体情况,往往不再联系。 但焦丹没有离开,而是选择留下,她的家庭条件不错,父母是北京的知识分子,自己也有稳定工作,从物质条件来看,两人之间差距不小,可她并不在意这些,而是看重梁晓声的才华与踏实,从她踏进梁晓声狭小宿舍的那一刻起,这段婚姻就注定不寻常。 结婚那年,两人住进只有几平米的筒子楼,家具简单,生活拮据,焦丹带来的棉被、衣物、锅碗瓢盆,几乎撑起了整个家,她把煤油炉搬到走廊尽头,每天小心地做饭,生怕打扰他写作,那时候,梁晓声正在创作一部重要的作品,焦丹一边带孩子,一边默默守护,寒冷的冬夜,她抱着婴儿在楼下来回踱步,只为让屋里的丈夫能安心构思,这不是苦行,而是她对生活的理解和选择。 随着作品逐渐受到关注,梁晓声的名字开始频频出现在文学奖项名单上,单位也将两人从狭小的宿舍调到了稍大一些的单间,生活条件虽然改善,但家庭的重担却没有减少,大哥的病情反复,父母年事已高,兄弟姐妹各有难处,焦丹没有抱怨,不仅帮忙照料家里老人,还主动提出把大哥接来北京治疗,每年数万元的医药费,她从不皱眉,生活再紧张,她也会记得早起为家人做饭,为婆家寄钱,为公婆送药。 在那个年代,邮局的工作人员都认识焦丹,她定期汇款,笔迹工整,态度认真,有人问她图什么,她只说家是一起撑起来的,这种话不需要多解释,行动早已胜过千言万语。 梁晓声的创作从未停歇,每一部作品,他都坚持手写修改,稿纸上密密麻麻的字迹背后,是焦丹一遍一遍地誊抄、整理,她不是文学圈的人,却成了他最得力的助手,每当新书出版,她总是最后一个知道消息的人,但却是第一个翻开读的人,她不在乎是否署名,不计较是否出镜,只关心他是否吃饱穿暖,是否写得顺利。 时间一晃几十年,儿子梁爽长大工作后,也学着母亲的样子,主动承担家庭责任,他说,找对象要找像母亲那样的人,这不是一句空话,而是他从小看着母亲如何处理家庭大小事务,如何在风风雨雨中撑起整个家的真实感受。 2019年,梁晓声凭借《人世间》获得茅盾文学奖,他在领奖时没有大篇幅致谢,却在回家后对焦丹说:“这个奖杯,有你一半,”她只是笑笑,照例把奖杯擦干净,然后继续去厨房准备晚饭,她从未要求被颂扬,却用四十年的坚持,给了丈夫最坚实的后盾。 焦丹不是电视剧里典型的“大女主”,但她的人生却比很多剧本更有分量,她没有惊天动地的言语,也不擅长表达情感,但她知道丈夫喜欢吃什么、什么时候胃疼、稿子写到哪一章,她为这个家付出的,不是短暂的激情,而是持续的耐心和一份始终如一的温柔。 梁晓声说,婚姻像一场马拉松,需要耐力、信念和方向感,焦丹从不抢镜,也从未缺席,她了解每一个家庭成员的需求,懂得什么时候该退一步,什么时候该顶上前,她用日复一日的付出,把一段普通的婚姻,打磨成了最坚固的堡垒。 如今,两人年逾古稀,生活节奏慢了下来,梁晓声依然习惯伏案写作,焦丹仍然为他准备三餐,屋里书香与饭香交织,是他们几十年婚姻最真实的注脚,那些看似平凡的日子,正是他们共同写就的“人世间”。 信息来源:各界导报——文史 | 梁晓声:平凡的“人世间”