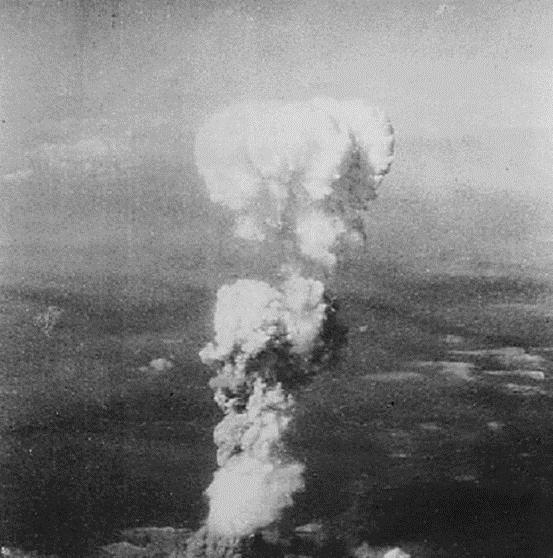

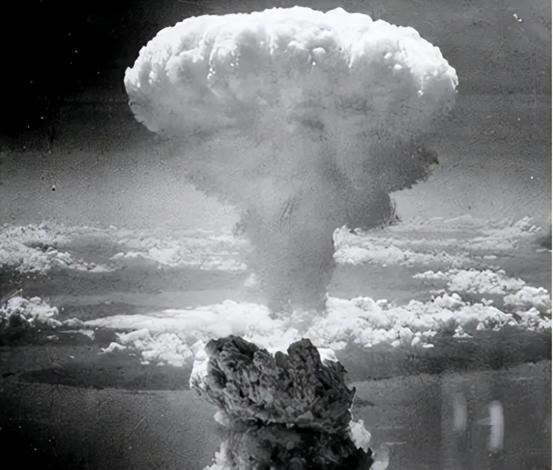

1941年,日军偷袭珍珠港大获全胜,但有一件事,却让他们追悔莫及 “1941年12月6日深夜,山本五十六在海图前低声问道:‘真的要与美国摊牌吗?’参谋长柳本一平只回了一句,‘已经没有退路。’”这一问一答,像钉子一样钉在了太平洋战史的木板上。次日清晨,日本联合舰队六艘航母掀开甲板帆布,近四百架舰载机咆哮而起,两个小时后,珍珠港化为火海,战列舰亚利桑那号翻覆,太平洋舰队瞬间失去了脊梁。这一幕,在东京被描述为“奇袭大捷”,然而胜利的掌声尚未来得及散去,一连串令日本痛悔的后果已在暗处发酵。 把时间拨回更早。1938年武汉会战后,日本陆军前线推进停滞,石油、橡胶、钢材等战略物资被吞噬得飞快。为了摆脱缺口,他们在天皇会议上抛出“北进”“南进”两个方向。试探蒙古草原上的苏联红军失败后,陆军士气大伤;海军则看到南方殖民地蕴藏的石油是救命稻草,可东南亚背后站着英美荷。东京政坛为是否碰触美国红线反复争执,最后还是资源饥渴打败了理性。1941年夏,美国冻结日本在美资产、断绝航空燃料出口,近八成石油供应戛然而止,帝国的发动机眼看就要熄火,才有了那句“没有退路”的叹息。 山本五十六在美国学过飞行,他比任何军官都了解对手的工业体量。偷袭计划并非一时冲动,而是孤注一掷的豪赌:先手打瘫太平洋舰队,再用半年时间席卷荷属东印度群岛,把油井和橡胶园捆进自己的仓库;只要美英接受现实,谈判桌上或许能保住东亚“共荣圈”。从战术角度看,这一思路无可指摘,珍珠港的火球也证明了奇袭的成功,可战略级失算在一分钟内暴露——美国国会对日宣战票数几乎一致,通过速度堪比一次紧急点名;隔天,德国、意大利被盟约拖进战线,全球两大工业国正式对垒轴心,战争性质彻底改写。 更棘手的,是时间。日本原先估算,美国重建太平洋舰队至少需要两年,但罗斯福亲自划掉了“正常节奏”,拨款、征兵、船坞三线加速,航空母舰一艘接一艘下水。“虎子计划”“荒地计划”把底特律的流水线变成了武器喷泉。与此同时,美国边掏钱边请科学家去沙漠做实验。1942年,曼哈顿工程在新墨西哥州秘密起步,物理学家奥本海默后来回忆,“那是工业文明对物理极限的一次赌博”。珍珠港的爆炸给了这场赌博最有力的理由:必须尽快让轴心国明白什么叫不可承受的代价。 战场上,日本海军看似高歌猛进,从菲律宾打到爪哇,从马来半岛挺进缅甸,但“大胜”背后是补给线被无限拉长。潜艇突袭、空中截击、岛屿争夺将燃料消耗推上新台阶;盟军却把运输船变成移动油库,西海岸到澳洲开辟了“鼠尾草航道”,石油像自来水一样源源不断。资源对比一上一下,差距愈拉愈大。1942年中途岛海战,日本四艘主力航母沉入海底,只剩不到半年时间维系外线攻势。山本五十六在旗舰大和号上沉默良久,据说只说了一句:“胜利的顶点已经过去。” 1945年8月,美国B-29轰炸机从天宁岛起飞,将两颗原子弹投向广岛和长崎。短暂的白光之后,街区化为粉末,高温和辐射剥夺了二十余万生命。对于东京的决策圈来说,这不仅是军事打击,更是心理防线的崩塌。苏联同月对日宣战、横扫关东军,夹击之势让本土再无回旋空间。御前会议在8月15日凌晨作出投降决定,天皇录音通过电台播出,标志大东亚战争失败。若追溯因果链,珍珠港正是将日本一步步推向核爆阴影的开端,“后悔”二字已不足以概括其深切。 有意思的是,美国当年也评估过不使用原子弹、改为登陆九州的方案。若实施,战事可能拖到1946年,盟军死伤或超百万,日本本土则会在常规轰炸与饥荒中支离破碎。原子弹固然带来惨绝人寰的瞬时伤亡,却同样逼迫日本结束抵抗。对日本军政精英而言,偷袭珍珠港给他们赢得短暂军威,却把整个国家的命运绑在远超自身承受力的对手面前。当真相显露,他们才发现,所谓“致命一击”反而是引爆美国潜藏能量的导火索。 珍珠港纪念馆的墙壁上,刻着那天沉没的每艘舰名,美方把之称为“永恒的警示”。在东京靖国神社外的街头,也能见到老兵用沙哑嗓音卖唱《同期の桜》,哀叹战友葬身太平洋。两地相隔数千公里,却共享同一段灰色记忆:一个以胜利开场、以灾难收尾的豪赌。当年那张赌桌早已收场,筹码却仍被后人反复清点。对热衷扩张的国家而言,资源短缺可以掀起战争,误判对手的意志与潜力,则可能毁掉整个时代。