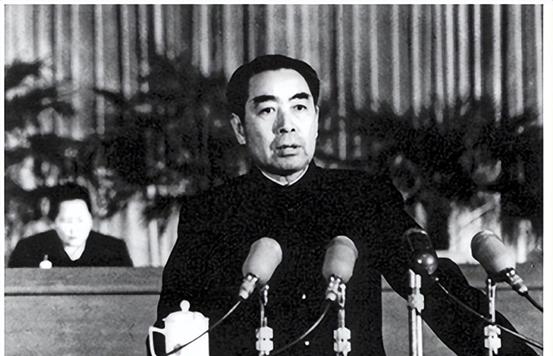

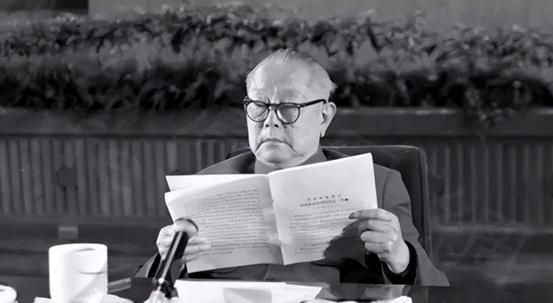

没授予军衔,但也能统兵打仗的军事家,都有谁? “1955年9月27日清晨,中南海西门,卫士小声打趣:‘首长,您不戴肩章照样指挥千军万马。’”一句玩笑,引出一桩往事——那天是授衔典礼的彩排,不少将星满胸的人物鱼贯而过,也有几位分量极重的老同志没有军衔,却照样能在历史关键时刻拍板用兵。谁?为何?得从授衔制度与革命年代的实际需要说起。 1955年的军衔制度,旨在奖功行赏、规范建军。评定标准无外乎:指挥经验、战功、资历、岗位。可是在实际操作中,又得考虑党和国家的整体布局。于是,有人被授予元帅或大将,也有人干脆“空着”。空着,不代表贡献被忽视,更不代表他们不具备统领江山的本事。相反,几位没有军衔的“编外统帅”在战场上指点江山,实打实改变了战局。 先说毛泽东。1927年南昌起义后,他把枪杆子和政治结合,开辟农村包围城市道路;1935年2月,四渡赤水逆势突围,打得追兵摸不清方向;1948年9月,辽西平原,他远在西柏坡一句“先取锦州,再图长春北宁”,扭转整场辽沈会战。抗美援朝,他一句“打得一拳开,免得百拳来”,决定志愿军跨过鸭绿江,硬是在冰雪里把世界头号军队拖进谈判桌。若论战略布局、全局视野,军衔已显得有些多余。 接下来是周恩来。1931年中央苏区第三次反“围剿”,他临危受命,与朱德一道稳住红军阵脚;长征途中,他集指挥、后勤、外交于一身,夜里端着地图守着煤油灯,调整行军路线。抗战时期,周恩来常驻重庆,“谈判桌上千里指挥”,多次通过电报为八路、新四军确定作战区域,把政治优势转化为军事主动。1949年北平和平解放。当时傅作义与国民党总部分庭抗礼,周恩来在香山一通细致磋商,让三十五万守军同意改编,避免了一座古城的生灵涂炭。无军衔,却用智慧节约了兵力与时间。 再看邓小平。1938年接任一二九师政委,他和刘伯承一个唱“武”、一个唱“文”。冀南平原大拔据点,太行山区夜袭敌堡,配合游击战“蚕食”日军。1947年,刘邓大军强渡黄河,七月转战千里,大别山“安营扎寨”——这一步,牵制了国民党大军八十万。淮海战役前夕,邓小平提出“集中主力先吃黄百韬、再攻徐州”,最终形成六十万对八十万的大合围。渡江时,他一句“宜早不宜迟”,促成百万大军千帆并进。战史评语:谋定后动,身在前线,神不离全局。 第四位李先念,1934年就任红四方面军干部团政委,不久兼鄂豫皖独立师师长。1946年,中原突围。李先念带着不足两万人,从随县一路杀出重围,翻越桐柏山、伏牛山,硬是与刘邓大军在豫西汇合,为华东、华北战场分担巨大压力。1948年重建中原军区,他主动请战河南战场;开封失而复得,他三天连夜修筑工事,生生拖住敌人援兵;淮海战役第十二纵队挥师西南,牵制黄维兵团,为东线主攻赢得时间。建国后,李先念转向财经与地方治理,忙得脱不开身,自然与军衔失之交臂,却没人敢低估他在战场上的指挥天分。 有意思的是,这四位“无衔统帅”身份各异:最高统帅、总参谋长级政治家、前线主帅、纵队司令兼政委。角色不同,共同点却鲜明——政治与军事打通,战略与战术贯通。对比同僚,他们更像把刀柄和刀锋握在一起的人。 为什么授衔时选择“不挂星”?原因并不神秘。毛泽东、周恩来需要居于军级序列之上,确保全军统一指挥;邓小平、李先念则在1952年后转入国家建设或财经口,组织希望他们集中精力于新岗位。授衔是荣誉,但新中国急需人才去补位各条战线,权衡之后,干脆让军衔留给现役将领。 有人担心,没有军衔是否影响威信?事实恰恰相反。1950年10月,志愿军誓师大会,彭德怀在主席台上朗声说:“主席、总理在北京给我们撑腰,打起来放心!”简单一句话,现场官兵士气高涨。将士们信的不是肩章,而是这些领军人物过往战绩与一锤定音的决心。 从长征到抗美援朝,若把全程战役按年份铺开,会发现一个规律:关键节点总能看到他们的身影。1935年遵义会议之前,红军处境危急;1947年陕北保卫战,延安得以保全;1949年渡江之夜,百万雄师谯楼钟声相伴,东风浩荡入南京;1953年板门店签字,停战协定落墨。几次起落,皆与这几位紧密相连。 值得一提的是,他们在战争之外也保留“随时能打”的敏感触角。周恩来主持外交时,随身文件包里常备最新作战序列表;邓小平在主持财经会议时,仍会问一句“部队装备成色怎么样”;李先念调研银行系统,会关心“军供粮能不能按时足额”。这种跨领域考虑,使得军政一体化成为可能。 试想一下,如果他们当年领取了元帅或大将军衔,或许某些岗位将缺少压舱石。国家治理是一场复杂合奏,谁拿指挥棒,谁打节拍,都要看整体音色。对于那一代革命家来说,个人称号不重要,“活儿有人干、仗有人打”才是最被看重的指标。 说到这里,开头那名卫士的话依旧在耳边:“您不戴肩章照样指挥千军万马。”这句轻松调侃,道出一个朴素道理——真正的指挥权源自信服、才干与历史积累,而不只是一枚星、一片叶。