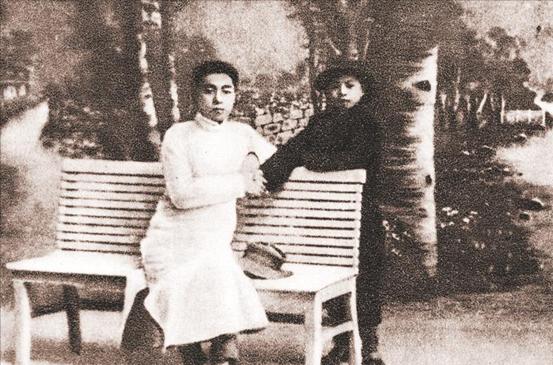

84年,吴国桢在美国去世,留有2大遗憾,一个和邓公有关 “1983年仲秋,你陪我回趟上海,好吗?”病床上的吴国桢侧过头,小声征求夫人的意见。那一年,他已80岁,白发稀疏,却仍惦记着黄浦江边的晨雾与梧桐。回乡的念头,像一封迟迟未寄出的信,一直压在他的枕边。 他自认不是多愁善感的人,可心中偏偏有两桩事始终放不下:一桩同包玉刚相关,一桩指向远在北京的邓公。第二年六月,突如其来的病变击垮了身体,这两桩未酬心愿由此定格为遗憾。要弄清其中原委,得把时间拨回到更早。 1903年冬,他出生于鄂西山城建始的书香之家。家境不算富裕,但祖父坚持“再穷不能穷教育”,省吃俭用,供他读书。十岁那年,他来到天津南开中学,第一次见到比自己年长一岁的周恩来。两个少年都热衷演讲,一场校内辩论赛让彼此相识。吴国桢口齿清晰,周恩来思路缜密,台下的掌声让他们在走廊里攀谈良久。没过多久,两人互赠照片,结为异姓兄弟。 短暂的同窗后是分道扬镳。周恩来赴日本,吴国桢考入清华,在四季如画的燕园里完成本科,又远渡大洋求学五年,拿到美国普林斯顿大学哲学博士。博士论文谈自由主义与东方礼制,他自嘲:“写得满纸西风东韵,未必有多少人看得懂。” 1926年初春,吴国桢回到上海,在光华大学教伦理学。恰在此时,他结识了政坛前辈张群。张群一句“年轻人,读书人也需入世”,把他拉进国民党政坛。蒋介石对高学历干部颇为看重,吴国桢被选作私人秘书。秘书的差事琐碎,但他擅长用数据说话,很快就得到赏识。 他的仕途随后进入“快进模式”。29岁出任汉口市市长;不久,重庆成为战时陪都,他临危受命赶赴山城;抗战结束,他调职上海。在黄浦江两岸,他设立工人保障基金、整顿私营银行,声誉迅速攀升。民间有句俚语:“吴市长脾气急,办事却不拖泥。” 1948年圣诞节,北平寒风凛冽,解放区广播公布国民党战犯名单。颜惠庆浏览名单,看到吴国桢名列24,下意识皱眉。随后在西柏坡,他找毛泽东反映:“此人素来廉洁,何必列为战犯?”毛泽东并未正面辩解,只笑着答:“真心为民,随时欢迎;就像傅作义,早晚还是到这边来。”他又叮嘱颜惠庆转话给吴:“待在上海,百姓买账,就让他干到底。”这番话传出后,上海政商圈议论纷纷:“或许真有转圜余地。” 然而战局瞬息万变,吴国桢没等到劝降使者。淞沪前线崩溃,他被迫随蒋介石撤离,终究与“留在上海”擦肩而过。周恩来半开玩笑地叹道:“要是老吴当时没走,该有多好!”言语里透着惋惜。 抵台初期,吴国桢出任台湾省主席兼保安司令,这在当时是炙手可热的职位。他推行土地改革试点,力邀经济学家提出“耕者有其田”草案;他还注意平抑米价,想给战后凋敝的岛屿一点喘息。然而,国民党内部山头林立。几条政令触动了既得利益,一场暗流开始酝酿。 1953年,台湾当局内部整肃气氛骤起,吴国桢被指“思想可疑”,接连受到冷遇。蒋介石默许政敌给他穿“小鞋”。在个人荣辱与家人安全之间,他最终选择挂印而去。翌年,他的所有职务被撤销,党籍也被注销。登机前,他仅向几位老部下挥手:“君子有所为,有所不为。”随即黯然离台。 美国的新生活看似平静,却并不轻松。为谋生,他在纽约州立大学讲授亚洲政治,每周三节课,间或做华人社区义工。八十年代初,中美关系趋于缓和。老同学杜建时给他写信:“祖国巨变,你不回来看看?”那封信像火星落进心湖。吴国桢立即回信,并附上一篇万言短论,盛赞改革开放的魄力:“邓先生旋转乾坤,见到也做得到。”文字锋芒仍在。 邓颖超读完此信,动情地说:“老同学热忱不减。”随即转交给廖承志。不久,吴国桢夫妇收到正式邀请函,内容简洁:欢迎回国探亲访友,时间自己定。那一夜,他坐在书房,反复端详信纸,像年轻时拿到录取通知。 就在筹办归程的同时,他还惦念一件小事——为包玉刚传记写序。包玉刚当年是他在上海市政府公开招募的年轻顾问,后来成了“世界船王”。吴国桢认为这是自己眼光的“最佳注脚”。作家江南在美国旅游,愿意执笔。他们几次讨论提纲,都提到上海外滩的灯火。可惜,江南遇刺身亡,稿件搁浅,序言自然无从下笔。 于是,第一桩遗憾诞生:再也没有机会替旧部勾勒宏图。 更大的遗憾来自未能踏上国门。1984年6月6日凌晨,位于加州的医院突然拉响警报。医生赶到时,吴国桢已陷入昏迷,病因是主动脉夹层破裂。手术紧急进行六小时,终告回天乏术。护工整理遗物时,发现他的床头柜里放着一本邓小平文选,上面贴着回国机票行程表。 邓颖超得讯后,轻叹一句:“终究没赶上。”几天后,她托人带去花圈,并写下八个字——“情念故土,夙愿未偿”。能在天安门留名的人物,对昔日政坛对手如此评价,并不多见。