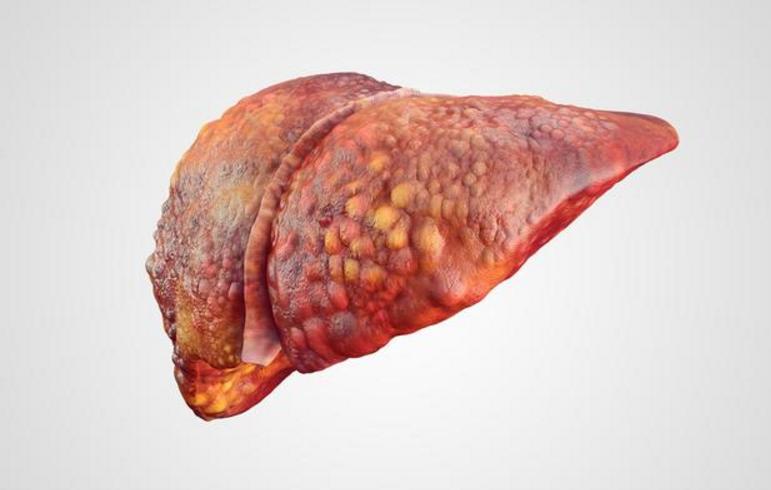

肝病一查就是晚期?其实双手早早给了暗示!有3个信号,尽早干预。 很多人总觉得肝病来得悄无声息,一检查就是晚期,其实不然。 我们的双手其实早早就会给出一些暗示信号,只是大多数人都忽略了这些提示。 肝脏这个器官确实有点特别,它内部没有痛觉神经,所以即使出了问题,早期也不会让人感到疼痛,这就导致很多人错过了最佳干预时机。 不过幸运的是,肝脏出现问题时会通过身体其他部位发出警告,尤其是我们的双手,会有一些明显的变化。 接下来我们就聊聊其中三个比较常见的信号,如果你发现自己有这些情况,最好尽早关注和干预。 首先要注意的是手掌颜色的变化。 健康的手掌通常呈现淡红色且分布均匀,但如果发现手掌大小鱼际处出现异常的红色斑点、斑块,那可能就是所谓的“肝掌”。 这种情况主要是因为肝脏受损后功能变弱,对雌激素的灭活能力下降,导致雌激素在毛细血管内堆积引起的。 肝掌通常是慢性肝炎或者肝硬化的表现,当然也不是说有肝掌就一定是肝病,但出现这个信号确实值得警惕,最好去做个检查。 第二个信号是指甲的变化。 中医认为“肝主筋”,而指甲正是筋的外在表现。 健康的指甲应该是红润有光泽,并且有一定硬度的。如果指甲突然变得又脆又容易断裂,或者出现竖纹、凹陷等情况,可能就意味着肝血不足。 肝血不足不仅表现在指甲上,通常还会伴有脸色发白、头晕眼花、记忆力减退等症状。 现代人熬夜多、用眼过度,这些都在暗耗肝血,所以指甲变化结合这些症状,就更应该提高警惕了。 第三个信号是中指根变细。 尝试把五指并拢,如果发现中指明显变细,并且与其他手指之间的缝隙加大,这可能暗示肝脏气血不足。 平时我们可以多观察自己的手指变化,特别是中指相对于其他手指的变化,有时也能从中捕捉到一些早期线索。 除了这三个主要的信号,还有一些其他手部变化也值得留意。 比如虎口部位如果出现青筋暴露或者颜色发青,可能表示肝气不顺畅、体内肝毒堆积较多。 手背或者手臂上如果出现蜘蛛痣(中间一个小红点,周围有辐射状的小血管),也需要警惕肝脏问题。 蜘蛛痣的形成也是由于肝脏对雌激素的灭活能力下降导致的9。 为什么肝脏出现问题会体现在手上呢? 其实这跟人体的经络循行和整体健康状况的外在表现有关。 肝脏功能减退会影响人体的激素水平和血液循环,这些变化在血管分布密集的手部就容易显现出来。 当然啦,单单靠手部表现就断定肝脏有问题是不科学的。 这些信号只是提醒我们需要更多关注肝脏健康,及时进行专业检查。 肝脏检查不光是我们常做的肝功能检测(查胆红素、转氨酶、白蛋白等),因为这些指标在肝脏早期病变时可能依然正常。 肝脏的代偿能力非常强,即使一部分肝细胞出了问题,剩下的健康肝细胞还能维持整体功能基本正常,让常规的肝功能指标显示在“正常范围”内。 所以全面筛查最好包括肝脏超声检查和血液中的甲胎蛋白(AFP)检测。 对于高风险人群,比如有慢性肝炎、肝硬化、肝癌家族史的人,医生可能还会建议做增强CT或磁共振等更精密的检查5。 说到肝病,就不得不提它的常见病因。 数据显示,在我国所有肝硬化患者中,乙肝病毒导致的肝硬化占71.1%,酒精性肝硬化患者占11.27%,丙肝病毒导致的肝硬化占8.1%,脂肪肝导致的肝硬化占1.5%。 这些数据清楚地表明,预防乙肝和控制饮酒对保护肝脏至关重要。 预防永远胜于治疗。 保护肝脏需要从日常生活习惯入手:限制饮酒甚至戒酒、保持健康饮食、避免滥用药物、保证充足睡眠、保持情绪稳定都很重要。 特别是酒精,它需要经过肝脏代谢,长期过量饮酒会直接损伤肝细胞,增加肝硬化和肝癌风险。 对于脂肪肝患者来说,控制体重和健康饮食尤为重要。 近年来非酒精性脂肪肝的发病率明显上升,这与高糖高脂的饮食结构和缺乏运动的生活方式密切相关。 疫苗接种也是预防肝病的重要措施。 接种乙肝疫苗是预防乙肝病毒传播的最有效手段,我国要求所有新生儿在出生后尽快接种乙肝疫苗,尤其是出生后24小时之内。 成人如果乙肝抗体阴性或抗体滴度小于10mIU/ml,也建议重新接种乙肝疫苗3。 如果不幸已经患上肝病,也不要过于恐慌。 现代医学发展使得很多肝病都有了更好的治疗方法。 比如丙肝现在已经有口服特效药,约12周治疗周期,治愈率超过95%。 即使是乙肝,也有有效的抗病毒药物可以控制病情发展。 最后要强调的是,任何身体信号都只是提示,不能作为自我诊断的依据。 手部出现上述变化不一定就是肝病,可能还有其他原因。 但如果你注意到这些信号,特别是结合其他症状如长期疲劳、食欲不振、眼睛或皮肤发黄时,真的应该及时就医检查。 肝脏是我们身体中最大的解毒器官,它默默地承担着繁重的工作任务,所以我们更应该细心呵护它,留意它发出的求助信号。 早期发现和干预肝病,完全可以避免进展到肝硬化甚至肝癌的严重阶段。 你说是不是这个道理?