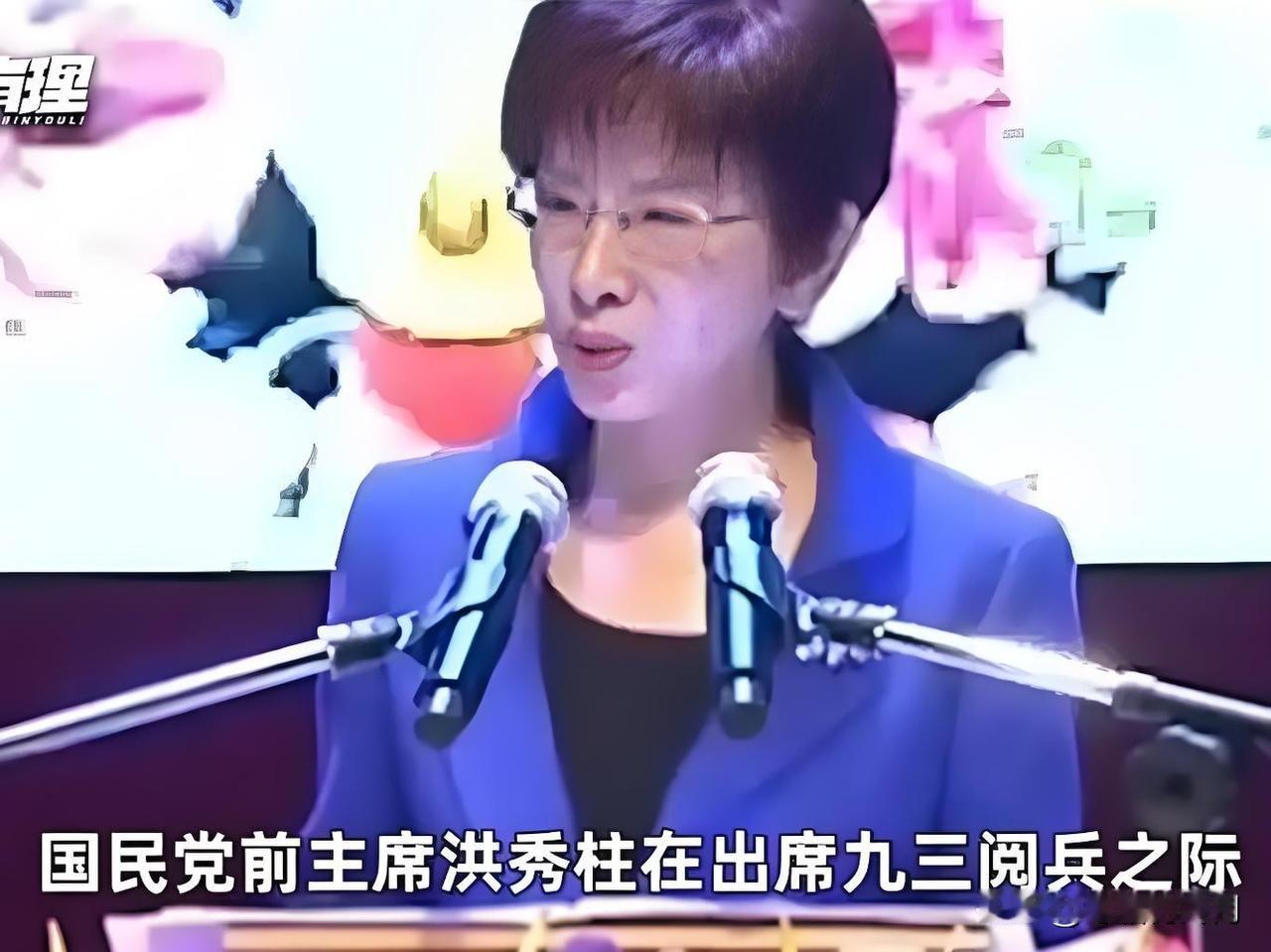

北京盛大阅兵后,国民党好像有些意见,前副主席、前台北市长郝龙斌则称,大陆过去举办九三阅兵,多次邀请父亲郝柏村出席,但郝柏村始终坚决拒绝,还劝军中同胞勿参与。 九月的阳光透过梧桐叶,在抗战纪念馆前的广场投下斑驳的光影。 今年的纪念活动格外丰富,除了常规的敬献花篮,还有老兵口述历史展播、战时家书诵读会,连地铁车厢里都贴满了 “寻找抗战记忆” 的老照片。 这些带着温度的纪念,本是唤醒民族集体记忆的纽带,却在海峡对岸传来了不同的回响。 国民党前副主席郝龙斌近日在一档访谈节目中提到,大陆举办九三阅兵期间,曾通过多种渠道邀请其父郝柏村出席,均被郝柏村以 “个人立场” 为由拒绝。 他还透露,郝柏村曾私下告诫军中旧部,“勿涉入对岸纪念活动,免生争议”。 这番话在两岸共同回望历史的节点,显得格外引人关注。 回溯抗战岁月,从 1931 年到 1945 年,中华大地上的抗争从未停歇。 这些战役里,既有正规军的正面交锋,也有缅北华侨组织的运输队、滇西少数民族的向导队,全民抗战的图景远比想象中壮阔。 敌后战场的抗争同样可歌可泣。 冀中人民发明的 “地下长城” 地道战,能藏能打能转移,让日军陷入 “抬头见岗楼,低头踩地雷” 的困境。 更难得的是,根据地实行的减租减息政策,让农民第一次有了 “为自己打仗” 的觉悟,沂蒙红嫂用乳汁救伤员、太行母亲抚养烈士遗孤的故事,至今仍在流传。 两岸历史对话的深度,这些年在悄然拓展。 去年,台湾 “两岸抗战史研究学会” 组织学者赴湖南,考证第三次长沙会战中台湾籍士兵的参战记录。 在岳麓山的阵亡将士名录里,他们发现了二十多个台湾姓氏,其中台北人林水泉的家书原件现存湖南省档案馆,信中 “我在长沙城头,望见的月亮和家乡一样圆” 的句子,让在场者无不动容。 这样的发现,让两岸青年真切感受到 “共同抗战” 不是抽象的概念。 国际社会对战争记忆的多元表达,也提供了参照。 比如欧洲,波兰着重纪念华沙起义的悲壮,俄罗斯强调斯大林格勒保卫战的转折意义,法国则突出抵抗运动的精神传承,但每年五月,各国仍会共同参与欧洲胜利日纪念,因为他们明白,对历史的尊重首先是承认彼此的牺牲。 郝柏村作为亲历过抗战的老兵,其个人记忆必然带着战场烙印,拒绝特定活动或许有复杂考量。 但将这种个人选择上升为 “劝诫”,甚至暗示参与纪念便是 “立场问题”,就难免割裂历史。 要知道,滇缅公路修建时,国民党工兵与共产党领导的民工队曾同住一个工棚。 芷江受降仪式上,国共双方代表并肩见证日军签字,这些历史瞬间,本是两岸军人共有的荣耀。 如今,民间记忆的交流越来越鲜活。 台湾博主在短视频平台发布 “祖父的抗战日记”,记录 1944 年桂林保卫战的经历,大陆网友纷纷留言 “我爷爷当时在衡阳作战,说不定他们曾在同一战场”。 抗战胜利八十周年之际,越来越多人意识到,纪念的意义不在于 “功劳簿” 上的数字,而在于从历史中提取精神密码。 那些刻在台儿庄城墙的弹孔、留在平型关峡谷的弹壳,都在诉说一个道理:中华民族越是团结,就越有抵御外侮的力量。 两岸同胞血脉相连,共同的历史记忆不该是分歧的源头,而应是携手前行的动力。 让不同视角的记忆在交流中相互印证,才能让历史的真相愈发清晰。 纪念抗战胜利是全民族的事,两岸同胞本就该共缅先烈。 郝龙斌提及父亲拒参活动,个人选择可理解,但公开强调并涉及军中人士,确实容易引发争议。 抗战历史是国共合作、全民奋战的结晶,台儿庄战役与百团大战都是民族记忆。 如今民间交流渐多,学者互访、史料共享,正让历史全貌更清晰。 纪念的核心是铭记团结的力量,而非纠结立场。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!