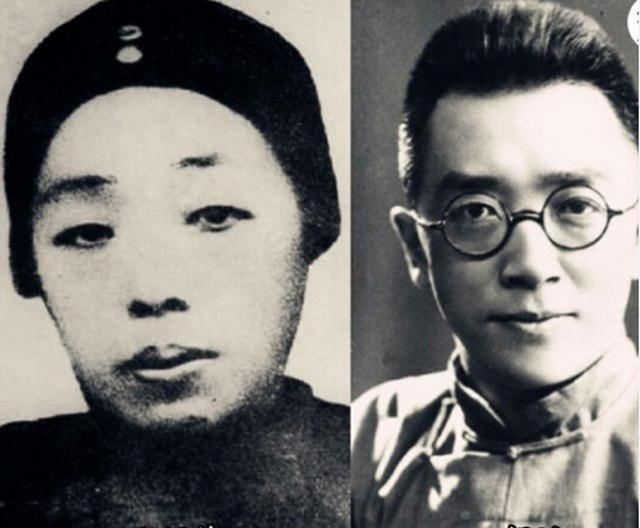

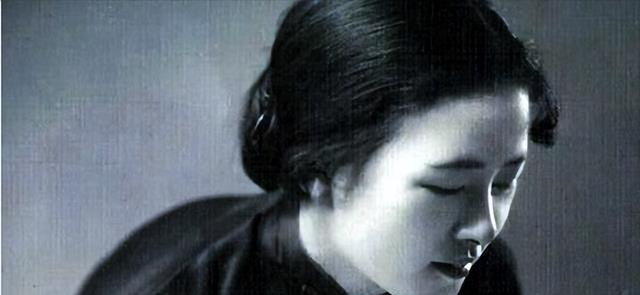

1890年,老秀才胡传攒了点钱,他找到农民冯金灶说:“我想娶你17岁的女儿冯顺弟做填房…”冯金灶老婆听后破口大骂:你都49了也不嫌害臊,我女儿才不会去你家当后妈… 一桩看似不合常理的婚事,却改变了中国近代史的走向。1890年,49岁的落魄秀才胡传向农民冯金灶提亲,要娶他17岁的女儿做填房。这场年龄相差32岁的婚姻遭到激烈反对,却成就了一段传奇。这个决定背后隐藏着怎样的算计?一个农家女又是如何培养出影响时代的学者? 这件事发生在光绪十六年,当时的社会背景很有意思。清朝虽然还在苟延残喘,但传统的封建等级观念依然根深蒂固。门当户对观念,是从先秦时期出现在中国传统社会、人们在择偶过程中选择配偶、缔结婚姻的一种度量规则,到了清朝更是被奉为金科玉律。 胡传这个人物挺复杂的。他1841年出生在安徽绩溪,家里开茶庄,算是小康人家。年轻时还挺有才华,1858年就考中了秀才,按说前程应该不错。可惜命运弄人,太平天国一闹,他的第一个老婆冯氏就死了。后来又娶了曹氏,但这个老婆也早早去世了。 更要命的是,胡传的科举路走得特别不顺。从1868年开始,他连续考了五次乡试,次次落榜。这在当时简直是奇耻大辱,要知道那个年代读书人最大的梦想就是金榜题名。连考五次都不中,基本上就是废了。 到了1890年,胡传已经49岁了,在当时算是半截入土的年纪。他手里攒了点钱,但人生基本没什么指望了。这时候他想到了续弦,毕竟中国人讲究传宗接代,不能绝了香火。 冯顺弟的家庭条件就差远了。她爹冯金灶是个农民,还兼职做点裁缝活,典型的底层老百姓。家里穷得叮当响,连个像样的房子都没有。冯顺弟虽然只有17岁,但在那个年代已经算是大龄剩女了,农村女孩十四五岁就该出嫁。 胡传看中冯顺弟,主要是听说这姑娘人品不错,手脚勤快,关键是年轻能生孩子。至于长相什么的,这个年纪的男人已经不太挑剔了。 当时的社会对这种悬殊婚姻其实是有接受度的。中国古代封建社会的婚姻制度一直以”门当户对”为核心,但这个”门当户对”主要是指社会地位,而不是年龄。秀才虽然落魄,但毕竟是读书人,有功名在身,娶个农家女做填房,在当时看来并不算太过分。 冯金灶的老婆之所以这么激烈反对,主要是心疼女儿。她知道女儿嫁过去就是给胡传前妻的孩子当后妈,这日子肯定不好过。而且胡传年纪这么大,说不定哪天就死了,女儿不就成了年轻寡妇? 但冯顺弟最终还是同意了这门亲事。她的想法很实际:嫁给秀才总比嫁给农民强,至少不用下地干活,而且胡传有文化,将来的孩子也能受到教育。这在当时是很了不起的远见。 1891年,胡适出生了。1891年(清光绪十七年),胡传奉旨调往台湾,同年12月17日,胡适出生。这时候胡传的运气开始转好,竟然被派到台湾当官。这可能是因为甲午战争前夕,清政府需要人手管理台湾,像胡传这种有功名但仕途不顺的人正好派上用场。 可惜好景不长。1895年甲午战争失败,台湾被割让给日本。胡传作为清朝官员,在台湾抗日期间病死了,胡适那时才3岁多。 胡传死后,年仅23岁的冯顺弟就成了寡妇。这个农家出身的女人面临着巨大的挑战:要抚养幼子,还要处理复杂的家族关系。按当时的习俗,寡妇是可以改嫁的,但冯顺弟选择了守寡。 冯顺弟虽然不识字,但她深知教育的重要性。她省吃俭用,为胡适请了最好的老师。在教育方法上,她既严格又慈爱,培养了胡适良好的品格和学习习惯。 这个决定的后果是深远的。如果胡传当年没有娶冯顺弟,或者冯顺弟没有这么用心教育胡适,中国的新文化运动可能就是另一番模样了。胡适后来成为著名学者、教育家,推动了白话文运动,影响了整整一代知识分子。 从这个故事可以看出,历史往往是由一些看似微不足道的个人选择推动的。一个49岁的落魄秀才,一个17岁的农家女,一桩在当时都被人议论的婚姻,却培养出了影响中国历史进程的重要人物。 1918年,冯顺弟在家乡病逝,那时胡适已经成名。回顾她的一生,从一个贫苦农家女到培养出学者儿子的母亲,这种人生轨迹在当时是极其罕见的。她用自己的坚韧和智慧,不仅改变了家族的命运,也间接影响了中国的历史走向。 这个故事告诉我们,教育的力量是无穷的,一个好的母亲可以成就一个家族。冯顺弟虽然出身贫寒,文化不高,但她对教育的重视和对儿子的培养方式,值得后人学习和思考。 一场争议婚姻,一位坚韧母亲,成就了影响中国的学者。在那个男尊女卑的年代,冯顺弟用自己的方式书写了传奇。你觉得教育背景和家庭出身,哪个对孩子的成长更重要?欢迎在评论区分享你的看法,聊聊你身边那些”低配”出身却培养出优秀孩子的故事。