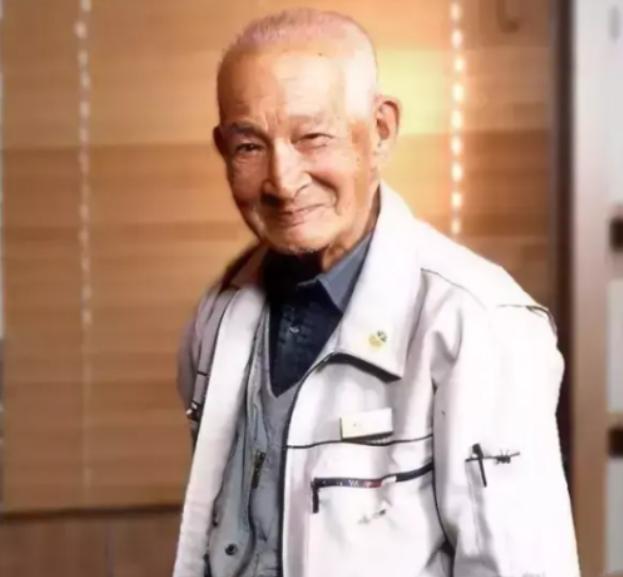

“如果中国的沙漠不变绿,我就从日本最高的楼上跳下去!”1990年,83岁日本老人带领7000名日本人,在中国人自己都不知道的沙漠里,种了300万棵树。 2004年2月,内蒙古恩格贝的简陋病房里,98岁的远山正瑛拉着儿子的手笑了:“不用去日本最高的楼了,沙漠变绿了。” 这句轻描淡写的话背后,是14年风沙、7000人汗水,还有1990年那声震撼的狠话——83岁的他在库布其志愿者大会上喊:“中国沙漠不变绿,我就从日本高楼跳下去!” 台下掌声雷动,日本记者直言,老人眼里的光,让人坚信他会兑现承诺。 这份对中国沙漠的执念,早在1935年就扎了根。 那年28岁的远山刚拿到日本农学博士学位,首站考察便钻进库布其。 他在沙丘捡到半枚碳化胡杨种子,又在秦汉烽火台遗址挖出麦壳——瞬间笃定,这片沙海曾是沃土,变荒漠是人类失护的结果。 可1937年战争爆发,一切停摆。 他亲眼见日军坦克碾过北平麦田,和中国学者共建的治沙观测站被炮火毁尽。 深夜,两个浑身是血的农民冲进实验室喊“救孩子”,那画面成了他一辈子的烙印。 1945年,广岛焦土让他读懂中国农民的绝望,也埋下弥补的念头。 战后回日本,远山先治好了家乡鸟取沙丘:带人种10万棵树,把沙地改成良田。 但他总念着:“库布其还埋着希望。” 1980年,68岁的他再访中国,见库布其沙子吞噬村庄、村民被迫搬家,在日记里写下:“多活一天,也要让沙绿一点。” 这一等就是10年。 1990年,83岁的远山卖掉日本家产,召集7000名志愿者,带着2亿日元民间捐款,直奔库布其恩格贝。 当地条件极端恶劣:夏天沙温能烙饼,冬天沙粒打脸如石子;年降雨不足150毫米,蒸发量却达十倍,树苗十活一难。 志愿者住简易帐篷,裹两床被子仍打哆嗦,吃硬馒头、喝带沙的水,却没人退缩。 远山给队伍分工:一队扎麦草方格固沙,一队挖半人深树坑找湿沙层。 他自己更拼:天不亮就戴旧草帽、挂计步器,每天走20公里检查树苗。 裤子磨破了就补补丁,膝盖出血了擦点药继续,谁劝都不听。 一次沙尘暴掀翻帐篷、埋了半片树苗,志愿者急得跺脚,远山直接跳进沙坑用手挖,83岁的背影让众人跟着咬牙上前。 初期种树遇难题:首批10万株沙柳成活率不足5%,志愿者泄了气。 直到一场沙暴后,远山看见三株柠条贴岩缝存活,蹲在原地看了半天,琢磨出“深栽浅露”的法子——树坑挖80厘米深,铺腐殖质和保水剂,成活率一下从10%飙到75%。 他们还创新“水袋渗灌法”:矿泉水瓶扎孔挂在树上,水慢慢渗透,促使树根扎3米深找地下水。 选树种也有逻辑:先种柽柳、沙柳固沙,再种速生杨、沙棘改善土壤,最后种牧草形成生态链。 治沙期间,有件事当地人总提起:1995年,84岁的原日本关东军士兵田中弘之找来,说五十年前曾在这架机枪,如今想靠种树赎罪。 远山答应了他,后来大家建了“和平林”纪念碑,刻下这件事,旁边配鉴真东渡浮雕,藏着歉意与友好。 14年过去,到2004年,他们终于种满300万棵树。 库布其彻底变了样:植被覆盖率从5%升至65%,沙尘暴从一年50天减到不足10天。 沙狐跑起来了,环颈雉筑巢了,牧民重拾放羊生计,沙漠里传出久违的笑声。 可远山没等到当年的暖春。 2月27日,他安详离世。 骨灰一半撒在恩格贝沙漠,一半带回日本——他把半个人永远留在了这片亲手种出的绿洲。 后来,恩格贝为他立了纪念碑,上面写着“远山先生视此为第二故乡”。 每年清明,牧民都会带着沙柳花来祭拜,跟他说说沙漠的新变化。 他的治沙方法被写入《库布其沙漠治理模式》,成了全球治沙教材。 2000年,他获联合国“人类贡献奖”和“全球500佳”环保奖,生前却总说:“种树不是为了拿奖。” 中国政府称赞他立了大功,他的事迹成了中日友好的佳话。 联合国评价道:“他让战争伤口上长出比樱花更长久的生命。” 如今,恩格贝的远山正瑛纪念馆里,摆着他那双磨穿底的长筒雨靴,还有1935年那枚碳化胡杨种子。 玻璃柜里的黑种子,静静见证着一片绿洲的诞生。 像远山这样的人还有不少,比如日本的小渊泽子:2000年起,她带着志愿者去宁夏毛乌素沙地种树,15年里种了50多万株樟子松,让2000亩沙地披上了绿装。 他们不是中国人,却把中国的沙漠当成自己的事。 正如远山所说:“土地不分国界,渴了、病了,谁都该帮一把。” 如今再看库布其的那些树,每一棵都在诉说:再难的沙海,只要有坚持与善意,就能种出绿洲。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!