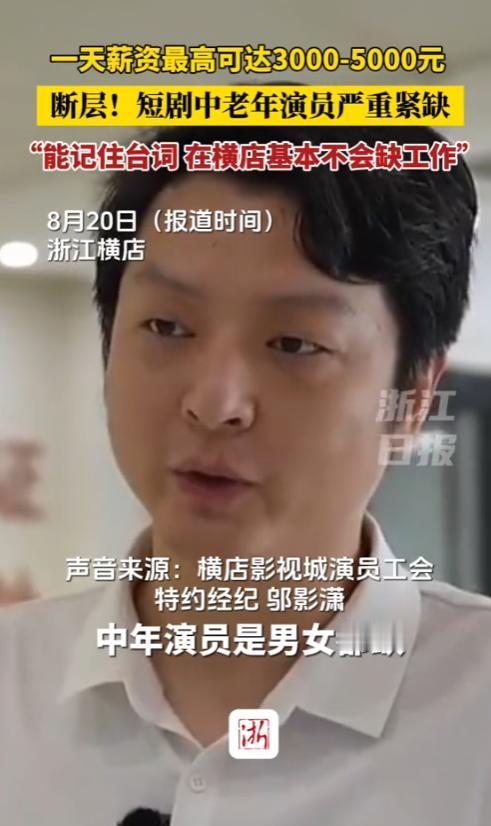

“这简直是捡钱啊!”2025年8月,浙江横店,一60岁大爷工作一天就能收入3000元,几乎没有什么危险性,最高日薪能达到5000元!而如今,这个行业的人严重紧缺,只要能记住词就行!网友:不管干啥都得努力才能致富。 “我这把年纪还能‘轧戏’,比年轻人还忙!”60岁的周大爷(HUAMING )攥着三部剧本,在横店影视城的廊下匆匆赶路。 这位退休钳工的T恤早已被汗水浸透,上午他要演民国剧里的“商会会长”,下午转场拍古装剧的“员外老爷”,晚上还要赶现代戏的“霸总父亲”,单日收入稳稳突破3000元,最高纪录是某武侠短剧的“武林前辈”角色,一天赚了5000元。 在横店清明上河图拍摄基地,这样的场景每天都在上演。天刚蒙蒙亮,选角导演们举着喇叭喊破了音:“急招65岁以上大叔演族长!能背台词的优先!”“要个眼神狠的大妈演豪门婆婆,价码随便开!” 可即便开出“日结工资+管饭包车”的条件,符合要求的演员还是屈指可数,剧组无奈之下,甚至让42岁的演员马瑞雄“跨龄”出演王爷,他前一天刚在仙侠剧里杀青“掌门师叔”,第二天就贴起花白胡子、换上蟒袍,成了“60岁王爷专业户”,档期比流量明星还满。 这场“银发演员荒”,根源是短剧行业的爆发式增长。数据显示,2024年国内微短剧市场规模达505亿元,首次超越电影票房,到2025年8月,市场规模预计突破634亿元。 海量剧集需要“父母、长辈、乡绅”等中老年角色,但影视圈长期存在“年龄断层”,45岁的父亲角色,常由35岁演员硬演,60岁的祖母,竟让28岁演员化老年妆凑合,观众吐槽“演得像偷穿奶奶衣服的孙女”。 周大爷的逆袭颇具戏剧性。退休后他在社区话剧团打杂,被选角导演看中“自带沧桑感”,从只有背影的龙套起步,靠着“把台词当扳手说明书背”的笨功夫,半年内升级为特约演员。 “拍民国戏时,导演让我演商会会长训儿子,我把台词抄在烟盒上,候场时反复默念,拍古装戏嫁女儿,我回忆自己嫁闺女的心情,哭戏一条就过。” 他翻开手机相册,8月22天排满通告,古装、现代、民国造型轮流切换,最远还去了象山影视城跨城拍戏。 横店演员公会的经纪负责人邱影潇透露,普通群演日薪200元,但能驾驭“霸总父亲”“豪门祖母”的特约演员,报价已飙升至400-800元。 预算充足的剧组更舍得砸钱,3000-5000元的高价都抢着开。“我们和老年大学合作办表演班,教退休人员背台词、走台步,报名的大爷大妈挤破头,大家发现,这活儿比跳广场舞赚得多,还能过戏瘾!” 这事在网上发酵后,网友议论纷纷: 有人酸道:“早知道退休不去跳广场舞,直接来横店拍戏!” 也有人理性分析:“高薪背后是市场缺口,大爷大妈能记住台词、演得自然,这钱赚得合理。 其实这既是老龄化社会的新机遇,也是影视工业化的必然结果,当短剧进入“7天拍一部”的快节奏,“能快速入戏、记牢台词”的中老年演员,成了剧组最急需的“硬通货”。 那些抱怨“没机会”的年轻人,或许该明白:机会留给有准备的人,周大爷们能抓住红利,靠的是“把台词当任务死磕”的认真劲儿。 更值得深思的是行业走向:当银发演员从“稀缺品”变成“常规军”,高薪还能持续吗?但至少当下,横店的大爷大妈们用行动证明——只要有一技之长,退休生活也能过得热气腾腾。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信息来源:《稀缺很缺!日薪最高5000元!不少短剧剧组表示60-70岁饰演长辈的演员严重紧缺,“只要能记住台词,表情到位就可以”。》浙江日报