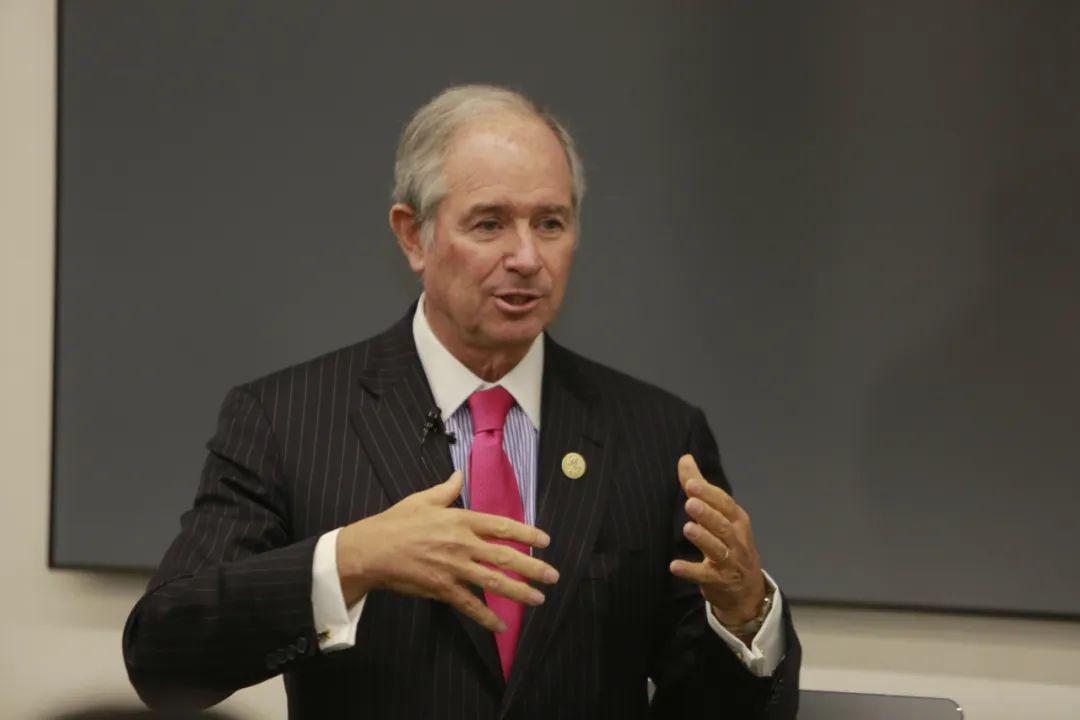

美国超级富豪苏世民,公开放话:“美国正在把中国逼成无法战胜的对手!”随后,他捐款7亿元给清华大学造就一座“苏世民学院”,还把大部分投资业务转移到中国,只因他坚信:世界的未来在中国! 一个超级资本家的战略转向,往往比一场外交演讲更具说服力。 2025年初,全球最大私募基金之一黑石集团的创始人、美国亿万富豪苏世民,在一次闭门论坛上的一句话迅速传遍全球财经与战略圈——“美国正在把中国逼成一个无法战胜的对手”。 此话一出,美方舆论震惊,而他紧接着的实际行动更让人无法忽视:捐赠1亿美元(约合7亿元人民币)支持清华大学建立“苏世民书院”。 并将黑石在亚洲的新一轮百亿美元投资计划中,60%以上资金投向中国。资本从不讲感情,但资本极少看错方向。 最早的一次“押注”,可以追溯到2007年。当时中国主权财富基金中投公司首次入股黑石,开启了华尔街与中国资本的直接交汇。 而真正让苏世民彻底转向中国的,是他对“东方治理逻辑”和“全球权力重心转移”的深刻判断。 2013年,他亲自主持“苏世民书院”项目启动,意图在中国本土打造一套“未来世界领导力教育体系”,每年接纳200名来自全球各国的年轻人。 用中文环境、实地调研、案例教学的方式,重塑全球精英的认知地图。这不是教育慈善,而是文明押注。战略眼光并非空中楼阁。 苏世民旗下黑石集团在中国的业务布局极具系统性:先是收购广州富力物流园、东百集团物流资产,构建起500万平方米的高标准仓储网络。 随后与数字地产巨头Digital Realty合作发起70亿美元数据中心项目,抢占中国“东数西算”核心节点;再到控股TXNM Energy,全力押注中国新能源产业链。 从物流到数据,从能源到教育,黑石完成了从“资本机会主义”到“生态绑定”的彻底进化。 而这一切背后,正是中美结构性博弈的反向推力。当美国政府试图用科技封锁和金融围堵遏制中国时,现实却反复验证了“反遏制悖论”:每一次打压,都在倒逼中国自主创新能力的突破。 2025年,中国本土14纳米芯片良率已追平台积电,EUV光刻机攻关投入突破1.2万亿元;光伏与动力电池出货量,占据全球市场份额的83%与65%。 人民币跨境支付系统(CIPS)已覆盖180个国家,逐步构建出“去美元化”的结算网络。 苏世民不是政客,他不靠投票吃饭,但他靠预判生存。他的判断很清晰:中国的崛起不是一时的反弹,而是一次文明周期的更替。 他的战略逻辑建立在三个维度:第一,中国的政策稳定性与治理效率远超西方,五年规划制度与地方治理响应能力构成了“制度复利”。 第二,中国的产业链完整性经受住了疫情与制裁的双重考验,供应链恢复速度快于欧美40%。 第三,中国的现代化路径并没有照搬西方模式,而是构建出一种“国家引导+市场活力”的融合体制,逐渐成为全球南方国家的参照。 苏世民书院的课程设计,也暗藏着“软实力博弈”的深意。 除了基础的国际政治与经济课程,书院特别设置了“中国式现代化”“政策落地调研”等实践模块,安排学员前往雄安新区、粤港澳大湾区实地考察,亲历中国国家战略的执行机制。 而在人才输出上,10届毕业生中,32%进入国际组织中国部,45%进入跨国企业在华部门,构建起一个“非官方中美交流”的青年网络。 这不是简单的人才培养,而是认知结构的重塑。资本的迁徙往往预示着权力的转移。苏世民的战略转向,恰恰印证了历史的周期律。 19世纪罗斯柴尔德家族通过投资欧洲铁路网掌控物流命脉,21世纪黑石通过重仓中国物流地产掌控电商供应链节点。 1904年雅各布·希夫贷款给日本打破沙俄远东霸权,如今苏世民押注中国,实质是在押注美国霸权的衰退。 从教育投资到产业深耕,从战略判断到话语建构,苏世民的“中国转向”不仅是资本的理性选择,更是对未来世界秩序的一种预言。 而讽刺的是,当美国政界还在用冷战思维划线站队时,他们本国最精明的资本家已经悄悄把未来投进了中国。 这不是对抗的叫停,而是现实的投票。世界的未来在哪里?答案或许不在宣言里,而在资本的脚步声中。苏世民已经给出了他的答案。剩下的,是这个世界能否听懂这场静悄悄的迁徙。 参考资料:《寻找“基辛格”|苏世民:奔走于中美多事之秋的华尔街“中国通” 》——澎湃新闻