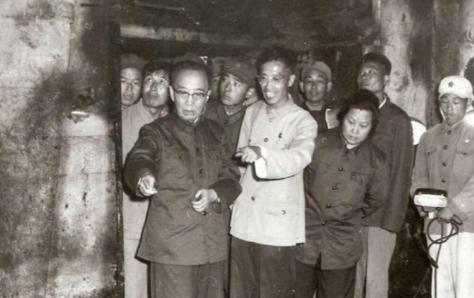

[中国赞]1956年,郭沫若强行打开了万历皇帝的陵墓,没曾想,随后眼前发生的一幕,打得所有人都措手不及,得知消息后的周总理怒斥道:从此之后不能开掘帝陵! (信源:千龙网——定陵挖掘何以成为考古史上悲剧?) 1956年,对明定陵的主动发掘,成为中国考古史上一个沉痛的转折点。这不是一个关于发现的故事,而是一个关于失去的故事。它深刻揭示了在特定历史条件下,知识的渴求如何意外催生了一场文化的浩劫,最终用巨大的代价,换来了文物保护的血色教训。 这场发掘的缘起,始于1955年一次秋日的十三陵郊游。以郭沫若、吴晗为代表的一批学者,怀揣着填补明史研究空白的宏大愿望,提议打开一座明代皇陵。 他们的动机是复杂的,既有为学术研究提供实物证据的严谨追求,也夹杂着寻找失传巨著《永乐大典》的浪漫猜想。 最初的目标,是更具象征意义的永乐皇帝长陵。然而,在当时技术条件的限制下,考古队始终无法找到墓道的入口。 这个最初的挫败,已经为后来的悲剧埋下伏笔。准备工作的仓促与技术能力的局限,让团队最终将目标转向了定陵,万历皇帝的安息之所。 在新中国考古事业刚刚起步的年代,这次发掘无异于一场“轻装上阵”的冒险。尽管当时已有不少人因技术不成熟而提出反对,但发掘计划最终获得了国家批准。一个承载着巨大期望的决定,就此无法挽回。 当尘封三百年的汉白玉墓门被缓缓推开,地宫内的景象让在场的所有人瞠目结舌。遍地的金银器、瓷器、珠宝和字画,在灯光下闪耀着夺目的光彩。据统计,出土的珍贵文物多达三千余件,一个沉睡的帝国宝库被骤然唤醒。 然而,接触到新鲜空气的瞬间,也成了毁灭开始的时刻。而那些丝绸制品更是灾难,特别是万历皇帝身上那件金光闪闪的龙袍,在出土后几乎是立刻就开始变黑、变暗,丝线迅速发脆。 更致命的是后续的“保护”措施。考古人员情急之下,使用了一种“软化剂”试图挽救这件国宝,却不料加速了其纤维的破坏。龙袍最终变得又硬又脆,稍一触碰便化为残片。这场悲剧并非孤例,地宫中无数珍贵的字画、丝绸服饰,都在极短时间内遭受了同样的命运。 在这场巨大的物质文化损失中,仅存的少数信息之一,来自万历皇帝的遗骸。考古人员通过对骸骨的鉴定,证实了他生前跛足的生理特征。这一发现,与那些瞬间凋零的瑰宝形成了冰冷而残酷的对照,让人不禁反思,我们究竟得到了什么,又永远失去了什么。 但是在这场考古中得到的远没有失去的多。这不仅是让历史文物变得损坏,更重要的是这严重的影响到了对万历皇帝以及当时那个年代的探究。这不仅是因为当时科研人员的技术水平不够,跟重要的也是太过于紧迫的心理。 悲剧并未止步于脆弱的丝织品。对文物价值的普遍漠视,导致了另一场令人心碎的遗弃。万历皇帝与皇后的棺椁,由顶级的金丝楠木制成,历经三百年岁月侵蚀依旧完好无损,甚至散发着淡淡的香气,本身就是无价之宝。 但在清理地宫的过程中,它们被视为无用的“占地之物”。工作人员将棺木随意扔进山谷。附近的村民发现后,将这些曾经承载着帝王之尊的珍贵木材捡回家,一部分被当成柴火烧掉,另一部分则被打制成了家具。 这一行为背后并非恶意,而是源于当时文物保护意识的极度匮乏。这种意识上的缺失,比技术上的落后更令人深思。它揭示了一个时代的局限,也让这场发掘的悲剧色彩愈发浓重。 定陵灾难性后果震惊高层,周恩来总理下令停止类似主动性发掘,国家文物局负责人请求设为永久禁令。这场悲剧催生中国考古界“保护为主,抢救第一”原则,此后不主动发掘帝王陵寝成铁律。 这次发掘,由一场宏大的期望开始,却以一场彻底的幻灭告终。它像一记警钟,让中国的文物保护事业从狂热和冒进中惊醒,走向了更为科学和谨慎的道路。郭沫若本人也因此事而饱受争议,为其本就复杂的历史评价增添了沉重的一笔。 历史无法重来,定陵的损失是永恒的。它时刻提醒着我们,对历史的敬畏之心,应永远置于探索的好奇心之上。面对未知的文化遗产,我们首先要做的,或许不是揭开它的面纱,而是确保有足够的能力去守护它的容颜。