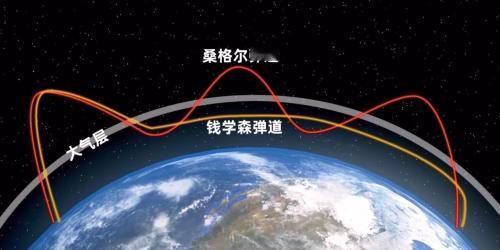

[中国赞]中国9.3阅兵前,美国突然宣布:将试射其“美版东风-26”导弹,并划设了长达6000公里的海上禁区。这个时间点耐人寻味。 (信源:澎湃新闻——美首次在澳部署高超音速导弹,专家:警惕未来或部署在中国周边) 美军最近在太平洋划出了一条长达6000公里的禁航区,计划在8月22日至26日间,试射其陆军的“暗鹰”远程高超音速武器。这道从阿拉斯加科迪亚克岛直指夸贾林环礁的弧线,时间点恰好临近中国的9月3日阅兵,其传递信号的意图不言而喻。 然而,这惊人的6000公里射程,细究之下却暴露出一个尴尬的现实:为了追求纸面上的参数优势,其核心的实战能力被打了巨大的折扣。 6000公里这个数字确实很唬人,远超“暗鹰”官方公布的2776公里射程,也盖过了外界对中国东风-26导弹约5000公里射程的认知。但武器的威力,从来不只看飞得有多远。 一个致命的问题在于,“暗鹰”的战斗部重量就只是一枚常规航空炸弹的水平。而他也仅仅只是跑得远,而不是杀伤力强。尽管美国吹嘘的有多么厉害,但是他并没有实际很大的威力。 为了把这么一个“小弹头”扔到6000公里外,必然要牺牲其他性能。作为参照,东风-26的战斗部重量推测可达1.2至1.5吨,是“暗鹰”的2.5倍以上。 更大的载荷意味着更大的毁伤威力,也能搭载钻地弹头或子母弹等多样化弹药,以应对不同类型的目标。而“暗鹰”的小身板,让它在面对加固工事或大型水面舰艇时,打击效果要打上一个大大的问号。 更关键的问题在于,这次声势浩大的测试,打击的仅仅是一个海上固定靶标。高超音速武器最大的价值,在于其改变海战规则的能力,也就是精确猎杀航母这类高价值移动目标。 中国在2020年的演训中,已经公开验证了东风-26命中海上移动靶船的能力。而“暗鹰”这次打“死靶”的测试,回避了最核心、最困难的实战科目,使其威慑力大打折扣。 这次试射的空域选择,也透露出一些不寻常的信息。这片区域,恰好是美军在2021年两次“暗鹰”原型弹试射失败的伤心地。当年的失败,据称涉及弹头再入时姿态失控、助推器燃料泄漏等关键技术故障。 因此,这次高调的远射测试,更像是一场重返“失败之地”的技术验证,首要目标是证明之前的故障已经得到修复,武器具备了最基本的可靠性。这并非一场充满信心的技术突破展示,而更像是一次小心翼翼的“补考”,先求及格,再谈优秀。 这种技术上的挣扎,也与其选择的技术路线有关。它采用的是将弹头推出大气层,然后进行滑翔,这虽然能最大限度地延伸射程,但也存在一个固有缺陷。 当弹头高速再入大气层时,会产生“黑障”现象,等离子体会包裹弹头,阻断其与外界的通信联络。这意味着它无法在末端接收指令修正航向,只能按照预设弹道飞行。 相比之下,中国的同类武器普遍采用全程在大气层内滑翔的“钱学森弹道”,可以实时接收数据链指令,不断修正航向,打击精度和抗干扰能力都更胜一筹。这种技术路径上的差异,反映了双方在设计理念上的不同取向。 放眼全球,美国在高超音速武器领域实际上处于追赶者的位置。中国有多个型号的战斗装备,而这些都形成了完整的作战体系。俄罗斯的“匕首”和“锆石”导弹,甚至已经在俄乌冲突中投入实战。而美国,至今还没有任何一款同类武器正式服役。 这种落后带来的战略焦虑,迫使美国急于展示其在该领域的进展。随着其战略重心全面转向亚太,并将中国视为主要竞争对手,一场高调的武器测试,就成了安抚盟友、威慑对手的必要手段。而这些手段都是美国用来巩固亚太地区的安全架构。 这次的6000公里试射,就是这样一个符号。它试图用一个惊人的数字,来掩盖其在实战化和体系化方面的滞后。 归根结底,中美两国在高超音速武器上的发展逻辑存在根本不同。中国发展这类武器,服务于“反介入/区域拒止”的防御性国防战略,首要追求的是可靠、管用、能融入现有作战体系。而美国则需要它来维护其全球军事霸权,因此更看重参数上的领先和战略上的威慑效果。 这道划过太平洋上空的6000公里弧线,承载的不仅仅是一枚导弹,更是美国在技术竞赛和全球战略博弈中的沉重压力与深层焦虑。它飞得越远,背后所反映出的追赶心态,或许就越是迫切。

![这次新的舰载防空/反导拦截弹也很有看点[墨镜]二级弹,助推器+红9。相当于舰载萨](http://image.uczzd.cn/4350154204909022070.jpg?id=0)