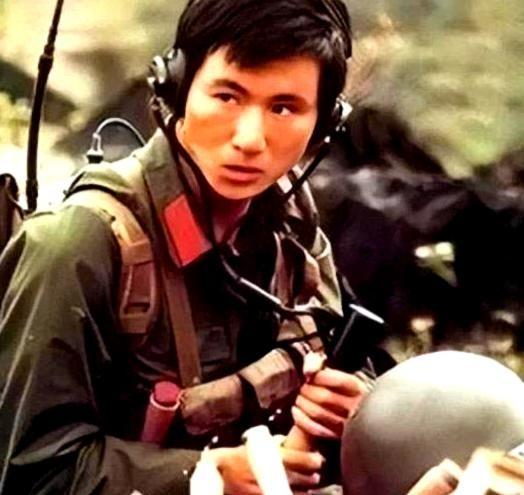

1985年,在老山前线的枪林弹雨中,杨启良一人歼敌18名。退伍转业后,面对地方恶霸的无理刁难,他目光如炬地回应:"当年在越南战场,刀光剑影都闯过来了,你这点小把戏,在我这儿不好使。" 【消息源自:《浙江省机关报》2018年1月刊发专题报道《战火淬炼的调解专家》,台州市工商局2010-2015年工作简报,及对参战老兵的访谈记录】 1985年3月的老山前线,战壕里的积水漫过脚踝,23岁的杨启良把56式冲锋枪架在焦黑的树干上。这个浙江台州小伙入伍才三年,军装领口已经被硝烟熏得发黄。三天前连队接到死命令:必须拿下166高地,把越军架在那里的重机枪阵地端掉。 "班长,这鬼地方埋了多少地雷啊?"新兵小张往泥地里啐了口唾沫,钢盔下露出半张长满青春痘的脸。杨启良没答话,掏出指北针在月光下转了转——他们班十二个人正沿着雷区标记带匍匐前进,身后二十米就是越军的机枪射界。凌晨两点十七分,突击队摸到高地背坡时,杨启良突然按住小张的肩膀:"别动!"前面三米处的落叶堆里,半截绊发雷的钢丝正在月光下泛着冷光。 总攻信号弹升空时,杨启良第一个跃出战壕。后来他在作战日志里写道:"当时就想着冲过前面三十米开阔地,子弹打在脚边跟下雨似的。"这场夜袭打得漂亮,天亮时166高地上插上了红旗,但越军的反扑来得比预计更快。第二天中午,炮弹把阵地犁了三四遍,战壕里就剩杨启良和两个伤员。他记得最清楚的是那个河南兵临死前说的话:"班...班长...俺娘..."话没说完,血沫子就从嘴角溢了出来。 天黑透的时候,杨启良发现自己成了阵地上最后一个活人。电台里排长的声音断断续续:"...再坚持...炮火准备..."他数了数弹匣,还剩五个,索性把爆破筒和手榴弹全堆在战壕拐角。当越军第四次冲锋的脚步声逼近时,这个平时说话都带笑的小伙子对着电台吼出了那句载入军史的话:"别管我!直接往我这儿开炮!" 2010年夏天的台州工商所调解室里,空调嗡嗡作响。45岁的杨启良把调解书推到光头男子面前:"王老板,您这海鲜酒楼用冰冻虾冒充活虾,按法规得退一赔三。"对方脖子上小指粗的金链子晃得人眼花:"杨科长,听说您当年在老山...""那是过去的事。"杨启良突然站起来,一米七八的个子把对方罩在阴影里,"现在咱们讲消费者权益保护法第三条。" 办公室新来的大学生后来在日记里写:"那天杨科长的眼神,跟平时帮老太太修血压计的样子完全不一样。"没人知道这个总帮小贩推三轮车的和蔼大叔,抽屉里锁着战斗英雄证书。有次所里聚餐,喝高的同事问他当年怎么敢让炮兵往自己阵地上轰,杨启良夹了粒花生米:"嗨,当兵的不就干这个?现在帮大妈要回缺斤短两的菜钱,道理差不多。" 去年退休时,工商所给他办了场欢送会。老杨穿着泛白的制服,把三十年调解的368起纠纷档案整整齐齐码进纸箱。窗外玉兰树沙沙作响,恍惚间又像是166高地上那棵被炸剩半截的老榕树。他最后摸了摸胸前的党徽,锁门时钥匙转了整整两圈——和当年检查阵地铁丝网时一样认真。