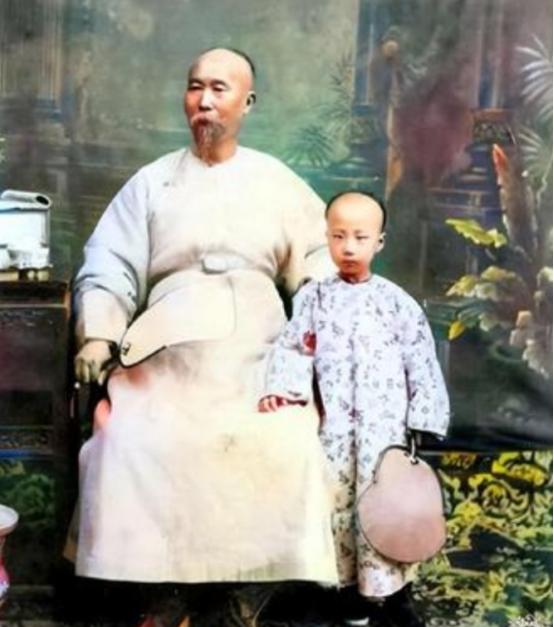

1901年,李鸿章死时,留给子孙10亿多元财产,没想到,52年后,他的孙子,43岁的李子嘉却是饿死的,死后身上只裹了一张薄席。 1901年李鸿章去世前,刚代表清廷签完《辛丑条约》,一生经手无数洋务、外交事务,敛财的门路比当时的商号还多。据梁启超亲自估算,他的遗产大概有几百万两白银,折算成现在的货币,刚好超过10亿。 这笔钱里,现金只占一小部分,大部分都是实打实的“硬通货”——安徽、上海、江苏一带的田产就有250多万亩,光合肥东乡的耕地,他一个人就占了三分之二,每年光收租子就能稳赚5万石粮食;还有招商局、电报局、开平煤矿这些当时的“垄断企业”,他都握着大把股份,再加上各地的当铺、银号,说是“富可敌国”一点不夸张。 李鸿章大概是觉得,自己这辈子吃够了苦,拼尽了力气,子孙后代就该坐享其成。他没想着教子孙怎么打理家产、怎么立足社会,只想着把最好的都堆在他们面前,让他们不用费一点劲,就能一辈子衣食无忧。 可他万万没料到,这种“衣来伸手、饭来张口”的供养,不是疼爱,是捧杀,尤其是对他的孙子李子嘉来说。 李子嘉是李鸿章长子李经方和英籍妻子的独子,1910年出生在上海的李公馆,打小就活在蜜罐里,还是个金发碧眼的混血儿,外人都喊他“小洋少爷”。 他从小就有专属的中文、英文教师,吃的是山珍海味,穿的是绫罗绸缎,母亲怕他乱花钱,每月只给500银元零花钱——可能有人没概念,那会儿北京一套四合院也就40银元左右,500银元够普通人家过十几年好日子。 可即便这样,李子嘉还是觉得不够花,因为他根本不知道“钱是怎么来的”,只知道“想要就有”。 父亲李经方还特意分给他含山县1.3万亩租田、芜湖的恒丰仓楼房,还有上海一栋三层洋房,相当于一出生就手握“摇钱树”。可李子嘉对这些根本不感兴趣,他不懂得租田需要打理,不懂得房产可以收租,反而觉得这些东西“麻烦”。 他眼里的钱,不是用来增值的,是用来挥霍的,十几岁就染上了鸦片,整天泡在赌场、风月场,根本不沾一点正经营生。 有人说李子嘉是“败家子”,可我觉得,他连“败家”都没资格算,败家至少还知道自己在败什么,他是纯粹的“瞎造”。 别人赌钱还会看家底,适可而止,他倒好,赌起来不管不顾,一顿牌局就能把苏州观前街半条街的商铺输光,输了之后不仅不心疼,还笑着说“再赢回来就是”。 为了讨好舞女,他能豪掷3000银元买下整座怡红院当聘礼,结果婚礼当天自己宿醉在赌场,让新娘子独守空房;后来染上花柳病,双腿溃烂得走不了路,被人抬着也要去赌场,最多三天三夜不下牌桌。 最可笑的是,他从来没觉得自己会穷。哪怕后来淞沪会战爆发,日占区局势混乱,所有人都在转移资产、保命,他照样在赌场豪赌,把南京西路的3栋洋房输给了日本浪人。 母亲看着他彻底无可救药,心灰意冷地回了英国,临走前把最后1.8万亩田契锁进保险柜,想着留给他一条后路。可李子嘉倒好,直接把保险柜钥匙熔成金条,换了钱继续赌,他大概觉得,只要爷爷还是李鸿章,就永远不会缺钱。 直到1948年,38岁的李子嘉才彻底慌了——他手里的田产、房产、股份全输光了,身上连一分钱都没有,从顶级富二代变成了无家可归的乞丐,连一碗阳春面都要赊账。 其实他不是没有翻身的机会,母亲托英国人给他找了份武汉救济分署的翻译工作,凭他流利的英语,只要踏实干,养活自己完全没问题。可他干了两三个月就不干了,不是干不了,是放不下身段,觉得“我是李鸿章的孙子,怎么能伺候别人”。 走投无路的时候,他想起自己早年借过十石米给左宗棠的孙子左巨生,就找上门去。可左巨生那会儿也潦倒不堪,住的是破屋,还吸鸦片、好喝酒,根本没钱还他。 左巨生没办法,只能收留他,两个晚清重臣的孙子,挤在漏风的破屋里,每天喝稀粥度日,实在揭不开锅,就去玄武湖捞鱼、夫子庙乞讨,晚上挤在一起数虱子。这时候的李子嘉,才偶尔会念叨一句“要是当初不赌就好了”,可世上没有后悔药。 1953年的冬天格外冷,李子嘉突然高烧昏迷,左巨生翻遍整个破庙,只找到半块发霉的月饼,根本救不了他。12月5日,43岁的李子嘉在饥寒交迫中咽了气,死的时候瘦得只剩下一把骨头,连件像样的衣服都没有。 左巨生没钱给他买棺材,只能找了一张薄席,把他的尸体裹起来,拖着板车找了个荒坡草草埋了。 李子嘉的悲剧,从来都不是“富不过三代”的魔咒,而是李鸿章错误的传承方式——他只给了子孙财富,却没给他们生存的能力;只教会他们享受,却没教会他们珍惜。再多的财富,若是没有相配的眼界和心性,若是连基本的生存技能都没有,终究只是一场空。 李鸿章泉下有知,大概也不会想到,自己拼尽全力给子孙的“保障”,最后竟变成了害死孙子的“毒药”。