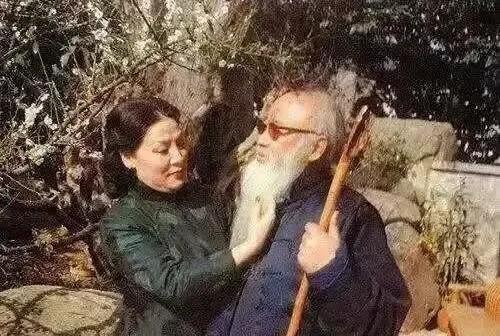

1916年,国画大师张大千,在路上遭遇土匪,他按照对方的要求,给家里写信索要了3000大洋。 十七岁的学生握着笔,面前是土匪的枪口,信纸上“三千大洋”四个字墨迹未干。 谁也想不到,这封勒索信竟成了他艺术人生的第一页草稿。 那年头四川不太平,军阀混战让不少人落草,绑票成了常事。 张大千和同学从重庆返乡,走到内江荒郊就被堵住了。 其他学生吓得发抖,他反倒盯着土匪腰间的烟袋锅,心里盘算着怎么把字写得不像求饶。 后来他跟人说,当时就觉得,笔拿稳了,命才能稳。 土匪头看他字写得好,没撕票,留他当“师爷”。 管账、写安民告示,他每天和糙汉子们混在一起,夜里却偷偷临摹他们抢来的《百忍图》。 画册里的人物眉眼带愁,倒让他想起被掳走时母亲的眼神。 那些日子,他白天写“此山是我开”的告示,晚上在油灯下描古人的衣袂,墨香混着烟土味,成了最奇怪的启蒙课。 后来土匪窝里又来了个老秀才,是被抢来教孩子的。 张大千天天找他请教,老秀才送他本《诗学涵英》,说“乱世里,墨水比刀子管用”。 这话他记了一辈子,后来画里题的诗,总带着点江湖气的通透。 有次土匪抢了户人家,他偷偷把诗集塞给那家小姐,说“留着,以后能换碗饭吃”。 三个月后政府清剿土匪,他抱着《百忍图》和诗集跑出来,回家第一件事就是把“张正权”的名字改成“大千”。 别人问为啥,他只说“见过千种人,才画得出千样景”。 那天他站在院子里,看着母亲哭红的眼,突然觉得以前画的花鸟都太轻了,少了点人间的重量。 上海博物馆藏着他1917年的临古册,里面的人物线条跟《百忍图》几乎一个模子刻出来的。 后来画《十二金钗》,那些仕女的衣纹转折,总透着当年在油灯下练笔的韧劲。 我翻他晚年口述时看到句话:“匪窟三月胜读十年书”。 原来真正的成长从不是顺境里的锦上添花,是把泥沼里的挣扎,熬成滋养灵魂的养分。 晚年他在台北摩耶精舍,还留着那本泛黄的《百忍图》临摹本。 偶尔提笔,会想起十七岁写勒索信时的手抖,如今却能把当年的慌张,化成《长江万里图》里的从容。 这种把绝境里的碎片拼成艺术版图的能力,大概就是巨匠和画匠的区别,不是天赋有多耀眼,是跌倒时,能把地上的碎石都捡起来,砌成自己的台阶。