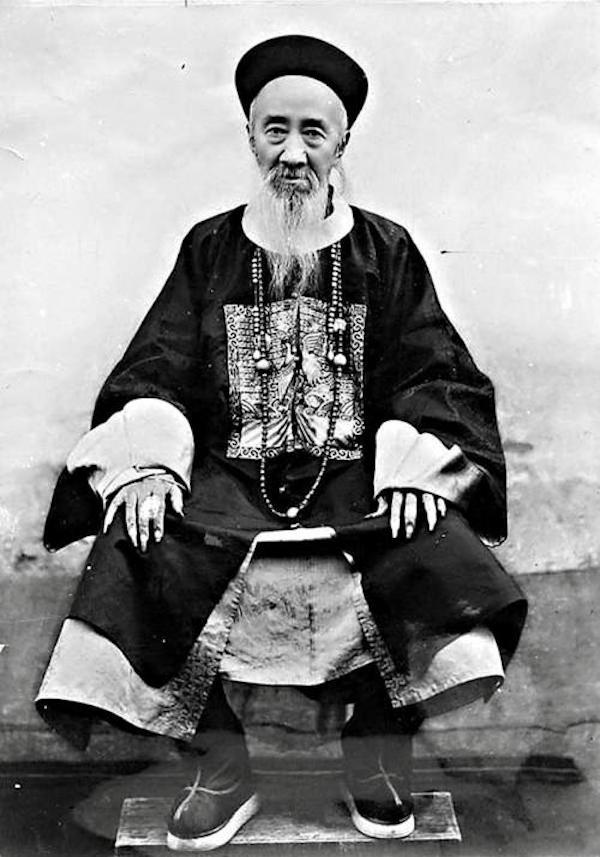

30岁的梁启超强行与17岁的王桂荃结婚后,却连看都不看她一眼,冷冷说道:“在我家里,你只能是个丫鬟,就算有了身孕,你也没有资格做孩子的母亲”。 1968 年乡下草棚里,王桂荃临终前摩挲着《新民说》残页。 这本书里梁启超鼓吹一夫一妻的文字,刺着她四十年无名无分的人生。 而书的作者,正是让她欢喜又心酸的男人。 1873 年,梁启超出生在广东新会的书香世家。 16 岁中举,18 岁拜康有为为师,投身维新变法。 22 岁与李蕙仙结婚,李家家境优渥,全力支持他的事业。 那时的他,意气风发,满心都是救亡图存的理想。 1898 年戊戌变法失败,梁启超流亡日本。 在海外,他创办《清议报》《新民丛报》,写下《新民说》。 文中痛批传统婚姻 “害国害民”,公开主张一夫一妻制。 这些文字传遍国内,成了无数青年的思想明灯。 可现实却与他的主张背道而驰。 1903 年,梁启超从日本回国,李蕙仙身体孱弱。 担心梁家断后,李蕙仙主动提出让陪嫁丫鬟王桂荃侍奉丈夫。 彼时 17 岁的王桂荃,刚从人贩子手里被李家买下不久。 圆房当晚,梁启超看着局促的王桂荃,语气冰冷。 “在我家,你只能是丫鬟,有孕也没资格做母亲。” 这句话,像枷锁,锁住了王桂荃往后的人生。 而梁启超转身,继续在文章里呼吁男女平等。 流亡期间,梁启超一边写文唤醒民众,一边处理家事。 他组织 “政闻社”,参与立宪运动,事业风生水起。 家里的事,全靠王桂荃打理,她从文盲自学成能读报记账。 李蕙仙生的三个孩子,加上她自己生的六个,全由她照料。 1912 年民国成立,梁启超回国参与政治。 他曾任司法总长、财政总长,试图实现宪政理想。 忙到深夜回家,总能看到王桂荃在灯下缝补孩子的衣服。 他偶尔会夸一句 “家里多亏了你”,却从不提给她名分。 1919 年,梁启超赴欧洲考察,写下《欧游心影录》。 文中反思西方文明,主张 “东方文化复兴”。 回国后,他专注学术,在清华国学研究院任教。 梁思成、梁思永等孩子的学业,多由王桂荃督促。 梁思成淘气被梁启超罚站,王桂荃会悄悄护着。 事后她摸着孩子的头说:“成龙上天,成蛇钻草,自己选。” 梁启超得知后,虽不赞同溺爱,却也默认了她的教育方式。 他曾在信里写 “王姨是家里的顶梁柱”,却从不让外人知晓。 1924 年白喉病突袭梁家,孩子们接连病倒。 王桂荃把李蕙仙劝去亲戚家,自己留下照顾孩子。 她亲生的女儿没能挺过来,李蕙仙的孩子全部康复。 梁启超回来后,看着憔悴的王桂荃,只说了句 “辛苦了”。 1926 年,梁启超因肾病住院,王桂荃衣不解带照料。 他清醒时,会给她讲自己早年变法的往事。 说戊戌年如何惊险逃亡,说在日本如何办报救国。 王桂荃听不懂太多大道理,只默默给他擦汗喂药。 1929 年,梁启超病逝,享年 56 岁。 他留下的著作等身,涵盖政治、史学、文学等诸多领域。 而他的情感世界,除了李蕙仙,便只有无名无分的王桂荃。 临终前,他叮嘱子女 “要善待王姨”,却仍没给她名分。 梁启超死后,家里的重担全压在王桂荃身上。 她要供孩子们读书,还要照顾年迈的李蕙仙。 靠着梁启超留下的稿费和自己的精打细算,勉强支撑。 李蕙仙 1933 年去世后,她更是独自拉扯孩子们长大。 新中国成立后,梁家子女个个成才。 梁思成成了建筑学家,参与国徽设计;梁思永是考古学家,发掘殷墟;梁思礼投身航天,研制导弹。 他们常回来看王桂荃,私下里喊她 “娘”。 可她从不对外炫耀,依旧过着朴素的日子。 1968 年,王桂荃被送到乡下,住在简陋的草棚里。 身边没人知道她与梁启超的渊源,更不知她是梁家子女的母亲。 她临终前,手里还攥着那本《新民说》残页。 直到 1995 年,梁家子女才为她立碑,刻上 “母亲王桂荃”。 如今,梁启超的著作仍被广泛研读,他的思想影响深远。 而王桂荃的故事,也随着梁家子女的回忆被人知晓。 在新会梁启超故居,偶尔会展出王桂荃当年用过的账本。 泛黄的纸页,与梁启超的手稿并列,诉说着那段复杂的过往。 参观者看着这两件物品,总会想起那个时代的矛盾。 精英们鼓吹的理想,与普通人的现实人生,常常隔着鸿沟。 王桂荃的存在,提醒着人们,历史不仅有宏大叙事,更有无数被忽略的平凡身影。 她的故事,虽未写入正史,却在梁家子女的血脉里,永远流传。 信息来源:北京青年报 | 人物 梁园虽非,终是念想之地、团结网 | 梁启超的梁氏家风