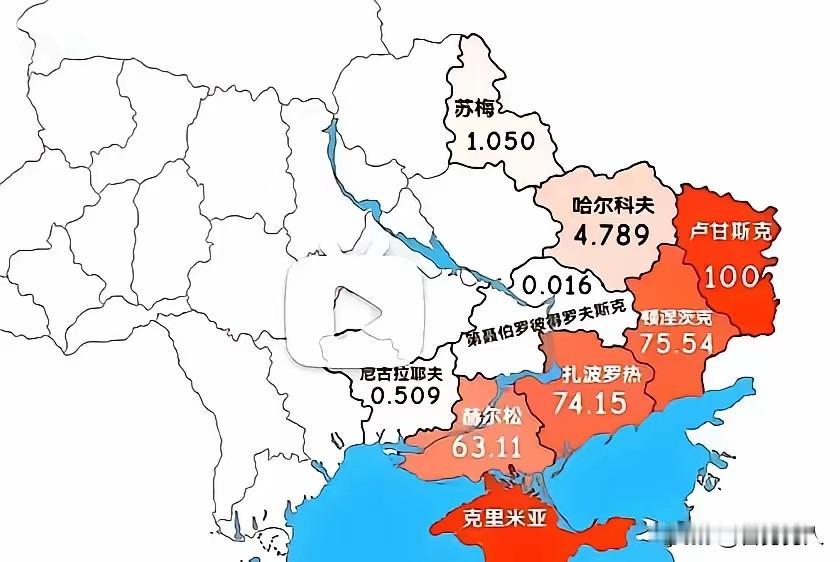

2025年6月,立陶宛总理帕卢茨卡斯抛出所谓“最终提案”,自称是对中国的“巨大妥协”,却在最核心的问题上寸步不让。 中方没有回应,不反驳、不附和,只用半年的静默,表达了最明确的拒绝。 这是一种标准的外交回应方式,国际上称为“静默程序”,当一国长时间未对另一国的重要提案做出回应,往往就代表,谈无可谈。 立陶宛议会外事委员会主席莫图扎斯也不得不承认:中方的沉默,是在用一种不说话的方式说出全部态度。而这,正是立陶宛此次对华“示好”难以奏效的根本原因。 从2021年挑动敏感议题开始,立陶宛便走上一条“政治豪赌”的独行路,将意识形态凌驾于现实利益之上。 在外交上,它试图将“恢复大使级关系”与最具争议的办事处命名问题一刀切割,认为只要不再提“升级关系”,就能获得北京的谅解。 但这恰恰忽视了中国长期明确的立场:在涉及核心利益的问题上,不存在“架子不同”的说法。 立陶宛的外交部长布德里斯曾公开表示,台湾办事处名称问题“并不影响大局”,但中国外交部发言人早已多次强调,涉华立场不能打折扣。 历史上,中国对红线的态度一向清晰明确,上世纪80年代荷兰因对台军售被降格外交关系,直到公开承认错误、彻底纠正行为后,双方才恢复正常往来。 如今,立陶宛的“让步”看似柔软,实则回避实质。它给中国“机会”的同时,却没意识到,真正没有机会的,是它自己。 立陶宛曾是中国在波罗的海地区重要的物流通道,但自官方挑衅后,合作链条被迅速切断。2024年联合国贸易数据显示,立陶宛对华出口相比2021年暴跌91%。 木材、乳制品、机械设备等支柱产业断崖式下滑,不仅失去了中国市场,还丧失了整个中亚东欧贸易枢纽的活力。 中欧班列绕道波兰、匈牙利,克莱佩达港货运吞吐量下滑70%,这个北欧小国对外宣称要“战略自主”,却在现实中被边缘化。 原以为美国和欧盟会伸出援手,结果却是“口惠而实不至”。华盛顿曾允诺6亿美元信贷支持,截至2025年5月,仅落实了900万美元,欧盟的13亿欧元援助也仅兑现不到四分之一。 在去年布鲁塞尔峰会上,26个成员国明确拒绝支持立陶宛对中国的诉讼提案,担心激化与中国的贸易关系。这个曾经自诩为欧盟“良心”的国家,如今反而成了“外交负资产”。 根据立陶宛统计局的2025年报告,全国失业率高达8.7%,破产企业超1200家。面包价格四年间涨了40%,民众怨声载道。 作为一个夹在俄罗斯与欧洲之间的小国,立陶宛对自身安全始终敏感。冷战的历史记忆,加之俄乌局势的持续紧张,使其对“站队”产生了极端依赖心理。 于是,当美国在全球范围内推动“印太战略”时,立陶宛便主动迎合,试图通过在台湾问题上“表忠心”来换取安全保障。 但现实很快打脸,美国的安全承诺始终模糊,经济援助更是遥遥无期。《 而中国的反制既坚定又克制。一方面对立陶宛特定行业实施贸易限制,另一方面并未波及欧盟整体贸易结构。 如今,立陶宛试图回归理性,宣称“我们决定再给中国一次机会”。但这句话背后的语气,像极了一个赌徒在最后一轮下注时的自我安慰。 事实上,中国早已表明立场:谈的大门始终敞开,但必须是基于平等与尊重的对话,而不是“你犯了错,我还要感谢你愿意谈”。 中国从不主动关闭对话通道,但绝不会在核心利益上妥协半步。对于立陶宛来说,真正的机会不是去给别人“机会”,而是重新审视自己的错误,拿出实际行动,而非纸面提案。 你怎么看立陶宛这次的“机会”?是真诚悔过,还是又一场自导自演?欢迎在评论区聊聊你对这场外交静默的看法。

一笑而过

就算欧洲13亿欧元只到四分之一,那也有3亿欧元。人口不到三百万的国家,人均100万。

用户10xxx15 回复 11-26 23:25

你的数学是语文老师教地

唐伯牛

不是故意的,真的是忘记了。

消灭1450 从我做起

立陶宛是什么碗?破碗