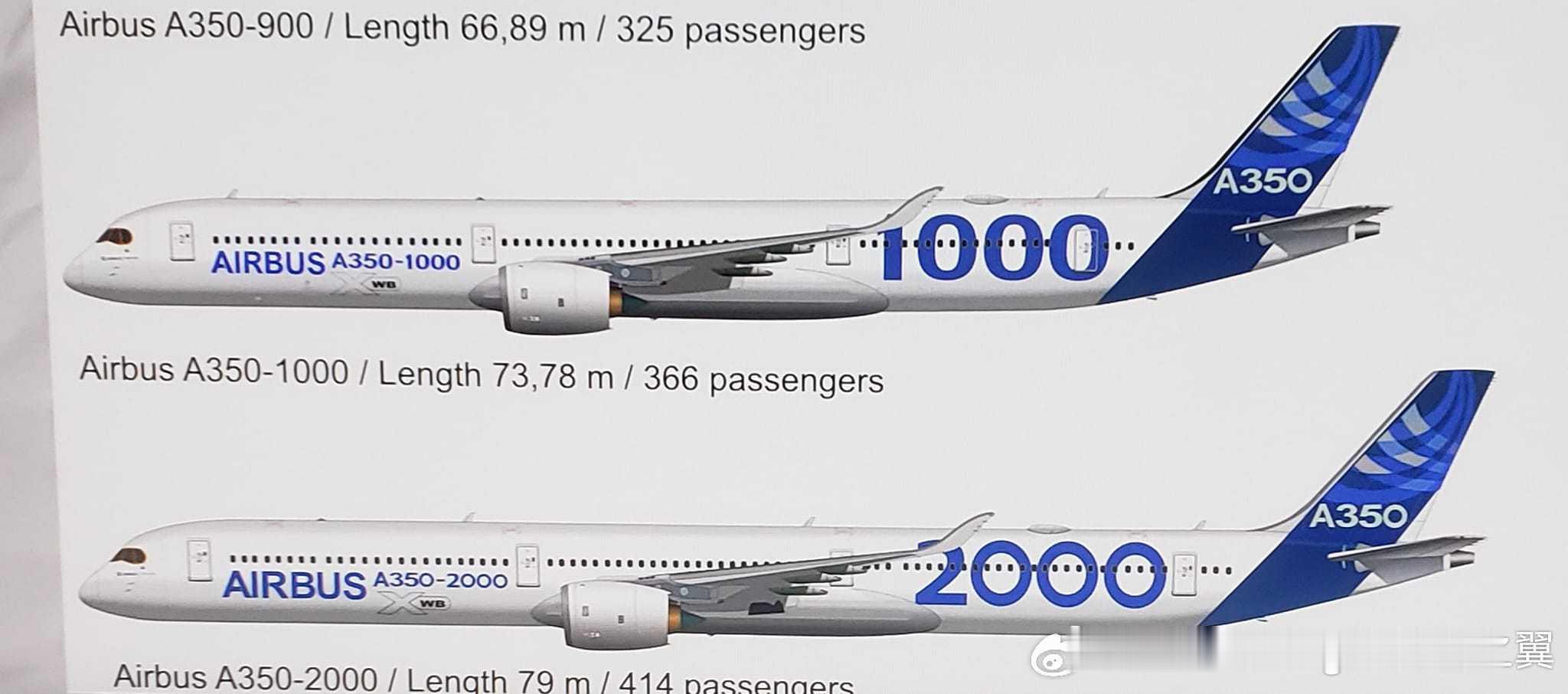

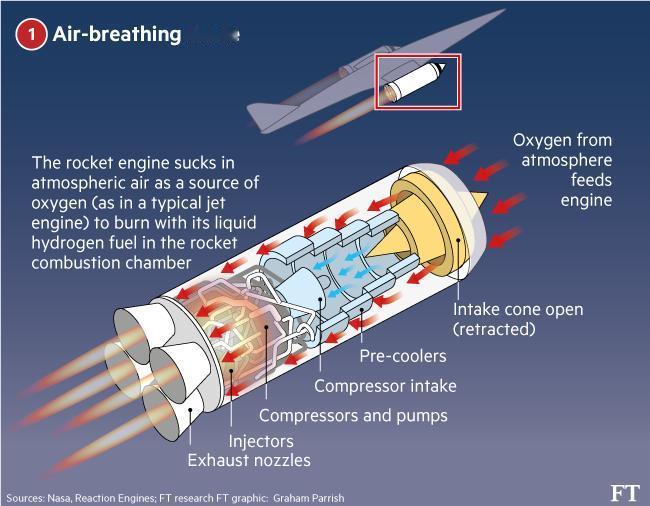

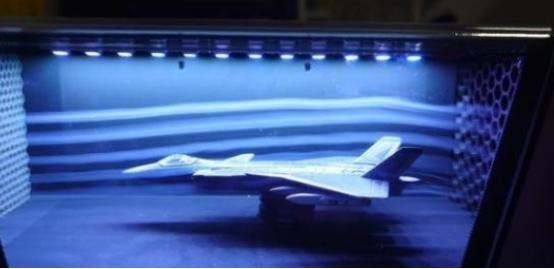

俄罗斯突然宣布了:准备向中国新一代宽体客机(含C929)供应复合材料机体结构件、大型复材主翼,以及推力约26吨的PD-26涡扇发动机。这不是简单的合作,而是直接冲着核心系统来的。 C929在研发路上一直被两道最难的关卡卡住,一个是发动机,另一个是复合材料机体。这两道坎直接决定了这款大型宽体客机能否真正跻身国际一流水准。 先说动力系统,要驱动一架最大起飞重量接近240吨的庞然大物,跨越一万两千公里的距离,发动机推力必须达到25吨以上,这是硬性指标,差一点都不行。 中国自研的CJ-1000A发动机虽然能撑起C919这样的单通道客机,推力却只有13到15吨,面对C929的需求完全力不从心。更棘手的是,西方在大推力航空发动机领域长期把持技术壁垒,美国早早就收紧了相关技术的出口闸门,甚至暂停了部分关键技术许可的审批,摆明了要在动力系统上给C929的研发设下障碍。 就在这发动机研发陷入攻坚的档口,俄罗斯抛出的PD-26涡扇发动机,刚好踩在了C929的需求痛点上。这款发动机推力达到26吨,刚好满足C929的动力底线,更关键的是它并非纸上谈兵——基于成熟的PD-35燃气发生器研发,已经完成了台架测试,甚至在测试中多次达到35吨的起飞推力,技术风险大大降低。 更值得关注的是,PD-26采用了复合材料风扇叶片技术,这一下就绕开了西方在宽叶片风扇领域的专利封锁,要知道这种专利壁垒曾让不少国家的发动机研发卡壳多年。对中国而言,这不仅是多了一个动力选项,更是在自研的长江-2000发动机成熟前,为C929争取了宝贵的研发时间。 另一道难关复合材料机体,同样关乎C929的核心竞争力。中国商飞早就定下目标,要让C929的复合材料用量达到51%,这是对标波音787和空客A350的关键指标——复合材料用得越多,飞机自重越轻,油耗就能降得越低,续航能力和经济性自然随之提升。 但大型复合材料结构件的制造堪称“精细活”,尤其是主翼这样的核心受力部件,既要保证强度,又要控制成本,传统工艺往往需要昂贵的高温高压设备,还难以批量生产。 西方对这类制造工艺和核心设备实行严格保密,连碳化硅纤维这样的关键材料都曾对华禁售,日本企业甚至一度将高性能纤维价格炒到黄金的三倍。 俄罗斯的复合材料技术同样切中了要害。他们在自家MS-21客机上早已实践过“干纤维浸树脂”工艺,不用依赖大型高压设备就能量产复合材料机翼,不仅能让结构重量减轻10%到20%,成本还能降低三成。更关键的是,中俄在前期合作中,已经把这种复合材料主翼拿去做过风洞测试,在0.85马赫的飞行速度下,气动效率和结构强度都完全达标,而这正是C929设计的巡航速度。 这意味着C929不用从零开始验证技术,直接就能借鉴成熟的实践经验,大大缩短了从研发到量产的周期,这种技术衔接的顺畅性,是其他国家难以提供的。 俄罗斯这波供应绝非简单的零部件交易,背后藏着清晰的战略互补逻辑。俄罗斯继承了苏联深厚的航空工业遗产,在发动机和大型结构件领域有技术积累,却苦于缺乏足够的市场支撑研发迭代;中国则有庞大的民航市场需求和完整的制造体系,唯独在顶尖核心技术上被西方卡了脖子。这种“技术换市场”的合作,刚好让双方各取所需。 对中国而言,更重要的是打破了西方的独家垄断——在美国动辄以“国家安全”为由限制技术出口的当下,多一个可靠的核心部件来源,就多一分供应链安全的保障,这绝非多余的备份,而是应对国际博弈的关键底气。 当然,这并不意味着中国会放弃自主研发的主线。长江-2000发动机的研发仍在推进,碳化硅纤维等关键材料也已实现国产化突破,俄罗斯的供应更像是“助推器”而非“救命稻草”。 但不可否认的是,有了PD-26和复合材料技术的加持,C929不用再在核心部件上被动等待,研发节奏能彻底由自己掌控。当一款能跨洲际飞行的宽体客机真正实现核心系统自主可控,长期被波音、空客把持的宽体客机市场,终于要迎来能撬动格局的新力量。 西方恐怕最不愿看到这样的局面——过去靠技术封锁就能牵制竞争对手的日子,正在被中俄这样的技术合作一点点瓦解。C929的突破从来不止是一款飞机的成功,更是对“技术霸权”的有力回应。 俄罗斯的这次出手,看似是商业合作,实则是给中国的大飞机事业递上了一把关键的钥匙,这把钥匙打开的,不仅是C929的研发瓶颈,更是中国航空工业走向全球舞台中央的大门。