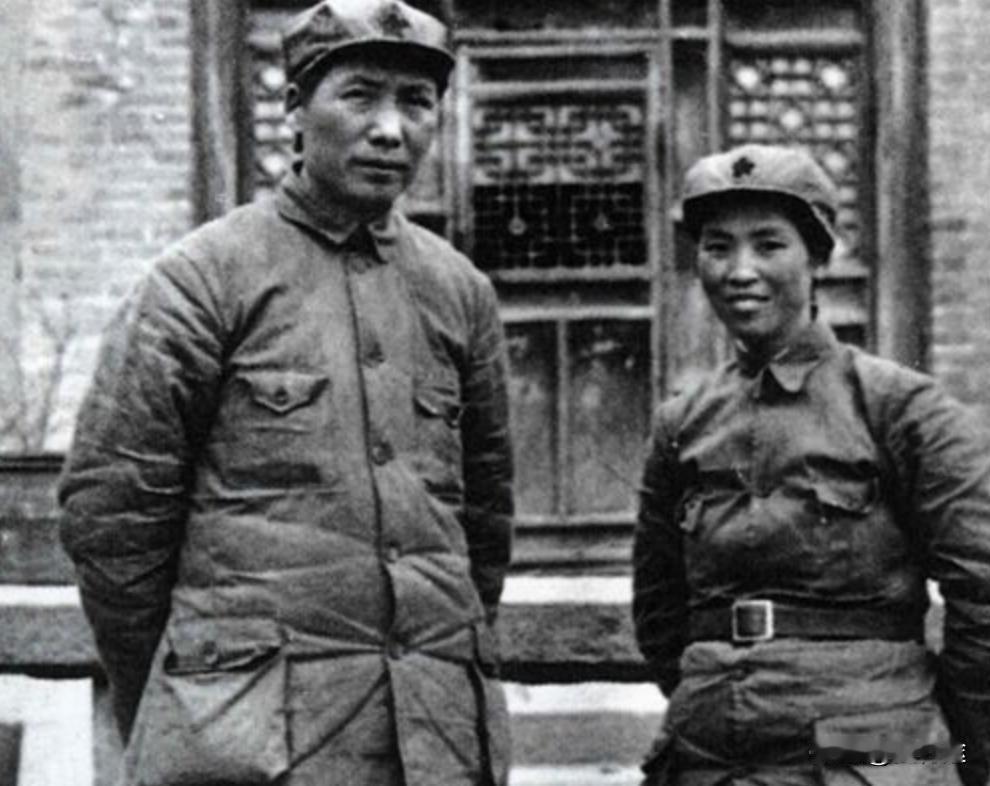

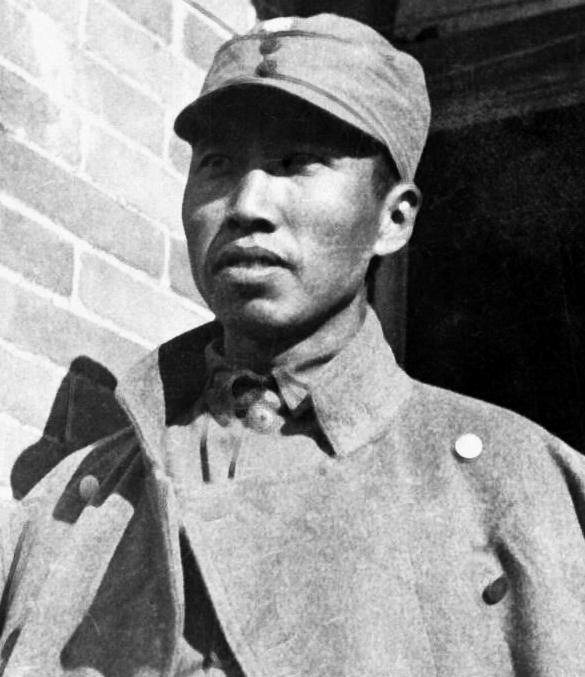

毛主席一生经历了4段婚姻,晚年感叹:她是对我最好的女人 熟悉的人听得出来,这一句,多半是落在贺子珍身上。 他走的那年,消息从北京传到上海。 那天屋里很静,窗外有点风,贺子珍坐在床边,身子已有些佝偻,手里握着一只旧搪瓷缸。话刚说完,缸底在桌上一磕,闷闷一声,她喉咙一紧,眼圈一下子红了,却没出声,只是呆呆看着前方。旁人后来讲,那股压在心里的痛,比跪地痛哭还沉。 两个人早就分开多年,一个在北京日夜忙国事,一个在上海同药水、针头和小屋打交道。 外界只记得,他身边后来有了新的夫人,这段婚姻在书页里退到角落。 可她心里,井冈山的山风、长征路上的石子、延安窑洞里的灯,都还像旧照片一样,一张张摆着。 时间往前推回到延安,那几年,黄土坡上多了不少洋面孔,各国记者扛着机器往窑洞里挤。 一次来了个记者团,里头有个年轻的外国女记者,笑声很亮,坐在毛主席对面问话,说话时不太顾忌“男女有别”,手势又大又快。 贺子珍站在一旁,看着心里发紧。 她是从井冈山打上来的,山里出身,文化不高,习惯的是枪声和山路。 到了延安,身边多了不少有学问的女同志,说理论、写文章都很利落,再加上这么一个洋女人,自信得很,她心里那点自卑和酸意就冒了头。 采访一散,人刚走开,她当场把那位女记者拦住,几句没说拢,火先上来了,抬手就打。 窑洞口一下乱作一团,工作人员赶着去拉人,外宾愣在原地。毛主席知道后脸沉下来,当着面严厉批评,说她给延安抹了黑。 她一向要强,被这么一顿说,脸上挂不住,心里又委屈又难堪,觉得自己跟着出生入死多年,到头来成了“惹事的”。 回到窑洞,两人吵了起来,这些年压在心里的不痛快,一股脑翻出来。以往吵完还能慢慢和好,这次火越烧越旺,她一狠心,收拾行李,说要走,先去西安,再去苏联看病。 毛主席接连打去几封电报,语气一次比一次软,劝她留下,劝她回头。 她认死理,一步不停。 从这一回起,一个留在延安,一个坐上开往远方的列车,这段感情就这样被拉长、拉细,再难接回原样。 到了苏联,她名义上是病人,实打实却是一家之主。 毛岸英、毛岸青都交她照顾,还有女儿李敏,吃穿用度、看病上学,全靠她操心。外人远远看,觉得她是“主席夫人”,体面,她自己心里明白,天天围着锅碗和孩子转,常常一抬头就到深夜。 离开延安时,她已经怀孕。 人在异国,孩子很快出生,又因为生病早早离世。毛主席没见过这个小孩,也没来得及起名。这件事成了她心里一块硬结,偶尔被人碰到,她话一停,整个人一起沉下去。 一九四七年八月,战火还在,她带着岸青、李敏,从黑龙江一带往回走。风刮在脸上发疼,几件旧棉衣裹得紧紧的,心里总还是在盘算,离那个人,是不是又近了一些。 等组织正式安排下来,才明白事不由人。 那时候出于各种考虑,她不能直接去北京,只能先在哈尔滨住一阵,再被送到上海疗养。地图上,北京和上海一条铁路线就连起来了,现实里,两头像隔着一道门。这边是病房、药水味和冷清弄堂,那边是会见、文件和彻夜不灭的灯。 父母之间那条线断得利落,女儿李敏夹在中间,一趟趟传话。 几句“他让我问好”,几句“你要保重身体”,都写在薄薄的信纸上。信来信去,字不多,语气不硬,谁都没说出“就到这儿”的话。贺子珍在信里提过,当年在延安脾气上头,说走就走,走得太狠,如今想回头,也找不到路了。 再往前翻,还得回到井冈山。 一九二七年秋,毛主席带着起义队伍上山,下面的路已经被堵死,只能进山找出路。王佐、袁文才在井冈山有自己的力量,几路人马在山间碰头,坐在篱笆院里说今后怎么打。 袁文才给他一个个介绍战士。院子不大,人站得很挤,中间有个年轻女子,背着枪,个子不高,眼神很直。 袁文才说,这是江西来的贺子珍,是井冈山第一个女党员,打起仗来一点不输男的。 那会儿毛主席脚上有伤,住在茅坪养脚。茅坪河绕村而过,他闲下来就沿着河边慢慢走。袁文才家就在河边,门口放着一张板凳。贺子珍因病暂住在他们家,白天常搬着凳子出来,端着茶缸晒太阳。 一个沿河走,一个在门口坐,见面的次数多了,话就多了。战事、粮食、伤员,都聊;他顺带问她伤好得怎么样,她语气一贯干脆,说还能打,不碍事。井冈山那点苦,大家心里有数,她一个姑娘肯冲在前头,又硬咬着撑下来,这一点,他记牢了。 不久两人在山里成了家。 可晚年那句“她是对我最好的女人”,还是被人记住了。贺子珍有光,也有刺,能提枪上阵,也会在窑洞口发脾气,会一根筋远走,也会在异国夜里抱着孩子掉泪。 她把自己好的一面、糙的一面,全压在这段感情上。 大概也正因为这样,这句“最好”才显得重。 说的不是谁最体面,谁最安分,而是谁在最难的时候,一直咬着牙跟着,没有撒手。